국립춘천박물관 2층의 제3 전시실은 강원의 고려시대의 유물들을 전시하고 있는, 철조석가모니불 및 석조 석가모니불과 금동보살을 알아보겠습니다.

▼ 2층의 제3전시실에서는 수준 높은 석조석가모니불과 석조석가모니불 및 금동보살상을 보게 됩니다.

▼ 앞에 2점의 철조석가모니불좌상은 모두 원주 학성동 들판에서 발견된 고려시대의 철불이며, 모양이 매우 닮아서 언듯 보면 쌍둥이처럼 보입니다.

우리나라에서 쇠불이 만들어지기 시작한 것은 통일신라 말기 무렵이며, 고려 초기까지 철불이 많이 만들어졌습니다.

철불 주조는 보통 1,200℃ 정도는 돼야 작업이 가능한데, 철불의 등장은 대형 철 주조 기술의 일대 혁신적인 사건이라 할 수 있습니다. 철불이 등장하기 이전까지 철제품은 주로 중소형의 도구나 농기구, 단조품인 무기류 정도가 만들어지는 정도에 불과했습니다.

원주 학성동 정지들 들판에서 발견된 철조불상은 모두 5점이 있습니다.

▼ 원주 학성동 일대 정지들(옥뜰, 읍옥평)로 불리던 사찰터에서 일본인 학자들에 의해 조사가 이루어졌으며, 철불은 모두 5점이 있었으며, 1915년 조산물산공진회에 전시용으로 서울 경복궁으로 옮겨졌습니다

▼ 일제 강점기였던 1915년 조선물산공진회 전시를 위해 원주시 학성동에서 서울시 경복궁으로 옮겨진 불상입니다. 쇠를 녹여서 만든 철불로, 양손은 부처가 깨달음을 얻었을 때 취하던 손갖춤을 하고 있습니다. 통일신라 말부터 고려 초기는 중국으로부터 선종(禪宗)을 받아들여 지방문화가 번성하던 시기로, 이러한 시기를 대표하는 불상입니다.

▼ 일제강점기때의 원주 학성동 철조석가모니불좌상 자료사진(우측)입니다._조선고적도보

▼ 일제강점기때의 원주 학성동 철조석가모니불좌상 자료사진입니다._조선고적도보

▼ 두번째 철불로서 첫 번째 철불과 매우 닮았습니다

▼ 이 불상은 원래 원주시 학성동 정지들(옥뜰, 읍옥평)에 있었으나, 일제강점기 때 이곳에 있던 5구의 철불과 함께 서울(경복궁)로 옮겨졌습니다.

이 쇠불상의 얼굴은 네모에 가깝고 가늘게 뜬 눈과 꼭 다문 입에서 엄숙함을 느끼게 합니다.

일본인들이 정지들을(옥들, 읍옥평) 조사할 때 5층석탑도 있었으므로, 사찰이 있었음 알 수 있었지만, 사찰의 이름은 알 수 없습니다.

▼ 일제강점기때의 원주 학성동 철조석가모니불좌상 자료사진입니다._조선고적도보

▼ [자료사진:국립춘찬박물관] 또 다른 원주 학성동 철조석가모니불좌상의 자료사진이며, 1915년 조산물산공진회에 전시용으로 서울 경복궁으로 옮겨진 철불 중의 하나입니다.

▼ 원주 학성동의 정지들(읍옥평)에 함께 있었던 철불 5기중의 하나인 약사여래좌불이며, 오른쪽은 일제강점기 때의 모습입니다.

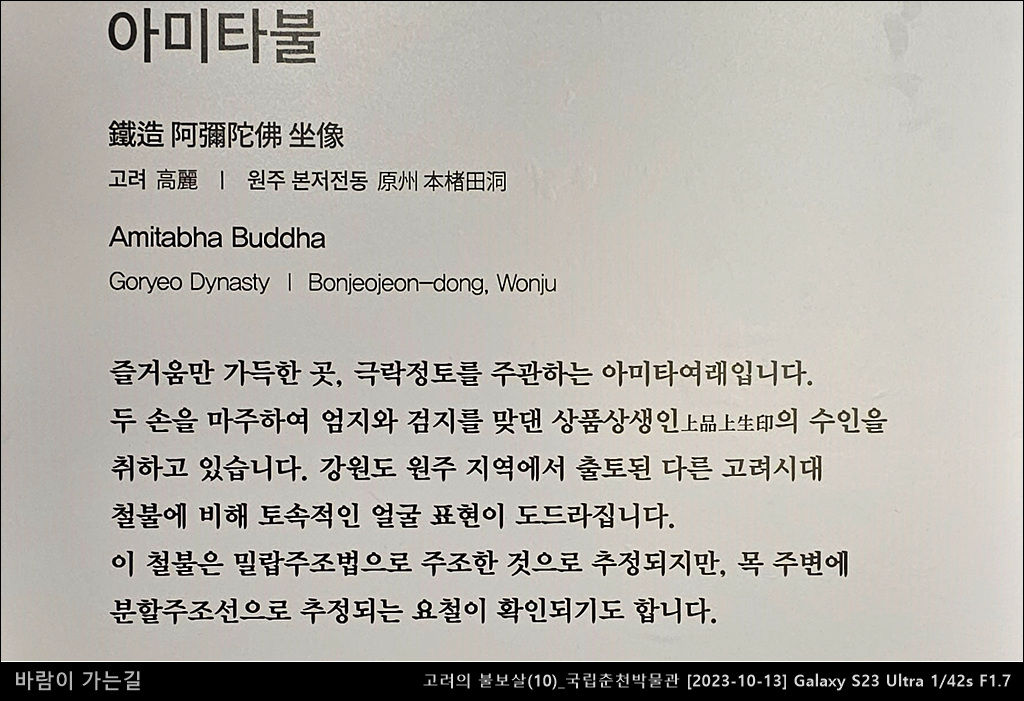

▼ 원주 본저전동에 있었던 철조아미타불좌상이며, 고려초기의 작품으로 보고 있습니다.

▼ 일제강점기 원주 본저전동에 있을 때의 철조아미타불입니다

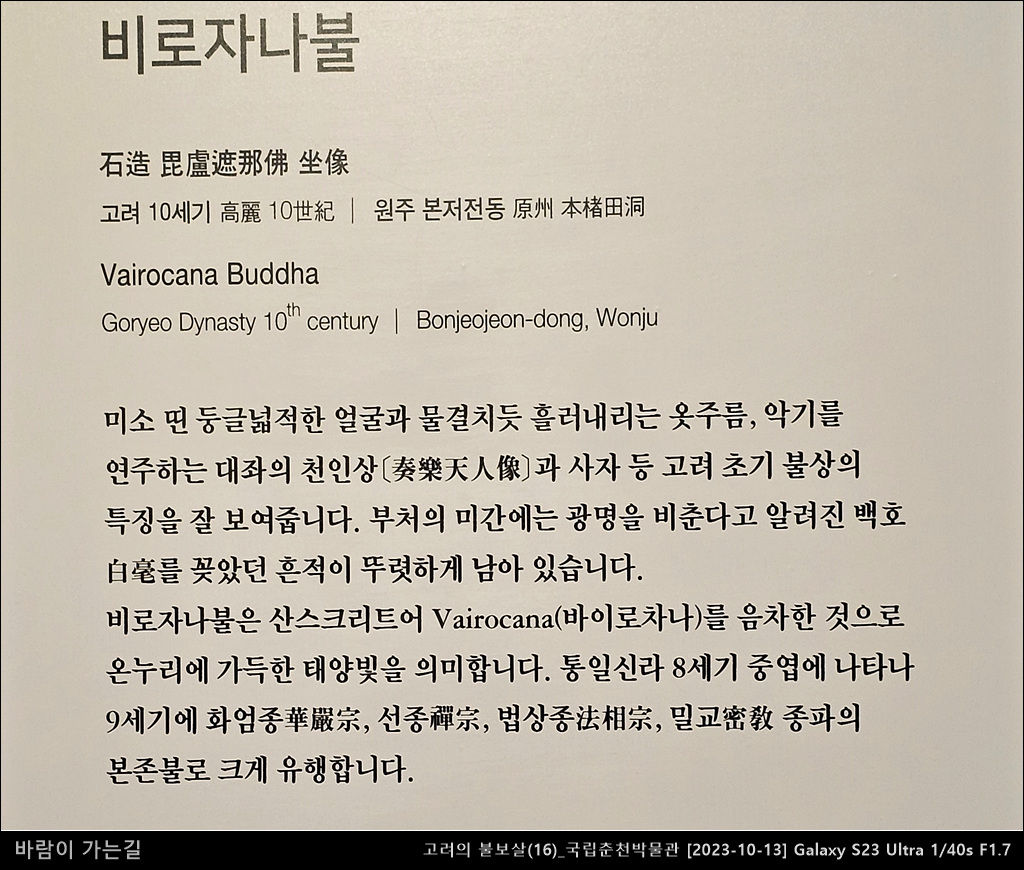

▼ 2기의 석조비로자나불좌상은 쌍동이 석불로서 하나는 원주시 쌍동면 태장동(본저전동) 절터에서 옮겨온 것이고, 또 다른 하나는 일제강점기 때 원주 호저면 절터(영천사, 영전사)에서 발견되어 조선총독부박물관으로 옮겨졌다가 되돌아온 것입니다.

▼ 원주 영천사(영전사)의 석조비로자나불좌상부터 알아보겠습니다.

▼ 시대를 달리하여 찍은 사진입니다(좌측은 조선고적도보, 우측은 일반 유리건판 사진입니다)

▼ 원주시 본저전동에서 서울시 경복궁으로 옮겨진 불상입니다. 고려시대 10세기경 만들어진 것으로 추정되고 있으며, 중생과 부처, 미혹과 깨달음이 다르지 않다는 것을 뜻하는 지권인智拳印의 손갖춤을 한 것이 특징입니다. 둥글넓적한 얼굴과 물결무늬 옷주름, 대좌의 천인상과 사자 등 고려 초기 불상의 특징을 잘 보여줍니다.

▼ 일제강점기 조선고적도보

▼ 뒷모습도 매우 닮은 쌍동이 석불좌상입니다

▼ 석조광배는 석가모니의 등뒤에서 나오는 빛을 형상화한 것으로서 신비함과 위대함을 상징합니다. 광배(光背)는 신성한 존재로서의 위대함과 초월성을 상징하며, 기본 형식은 머리의 두광(頭光), 몸에서 발산하는 신광(身光), 그리고 두광과 신광을 포함하여 몸 전체를 감싸는 거신광(擧身光) 또는 전신광(全身光)으로 나눕니다.

▼ 고려시대의 보살좌상입니다

▼ 평창석조보살좌상을 가만히 보고 있으면, 보살의 수행하는 모습이 참으로 진지하게 느껴집니다. 전문가는 조선시대 작품으로 보고 있습니다.

▼ 조선 후기에 조각승이 만든 것으로 추정되는데, 재료는 무른돌(沸石;비석)을 사용하였습니다.

▼보상상을 보존처리 전과 후의 비교 사진입니다

- 여기까지입니다 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 강원지역 문화재' 카테고리의 다른 글

| 청풍부원군 김우명 상여(국립춘천박물관) (0) | 2023.12.06 |

|---|---|

| 영월 창령사터 오백나한상(국립춘천박물관) (0) | 2023.12.05 |

| 국립춘천박물관 (0) | 2023.12.01 |

| 현묘의 정원(국립춘천박물관) (0) | 2023.11.30 |

| 춘천_조양루.위봉문(강원도청) (0) | 2023.11.29 |