※ 자료는 국립중앙박물관, e-뮤지엄에서 인용하였습니다

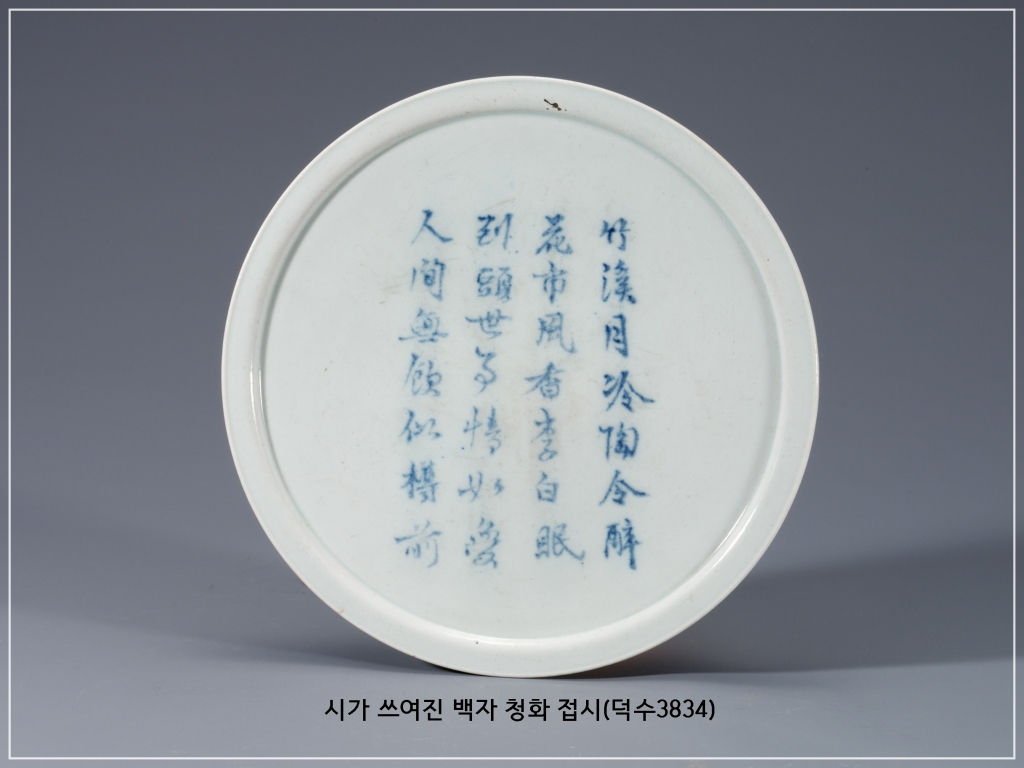

| 시가 쓰여진 백자 청화 접시(詩銘白磁靑畫皿) / 조선 / 높이 1.8cm, 지름 21.2cm / 덕수3834 |

| 둥글고 납작한 접시면에 청화 안료를 사용해 낭만적인 7언시(七言詩)를 써넣었는데 그 내용은 다음과 같다. 竹溪月冷陶令醉(죽계월냉도령취), 대나무 숲 계곡에 달빛이 서늘하매 도연명이 취하고, 花市風香李白眠(화시풍향이백민), 꽃 가게 부는 향기에 이태백이 잠드네. 到頭世事情如夢(도두세사정여몽), 세상의 정은 꿈과 같은 것! 人間無飮似樽前(인간무음사준전). 인간사란 마시지 않아도 취해 사는 것과 같네. |

| 백자청화‘太和盃(태화배)’명화형잔 / 조선 / 높이 4.2cm, 입지름 13.8cm / 신수3306 |

| 장교동에서 출토된 <백자청화‘太和盃’명화형잔> 은 단아한 꽃의 형태를 본떠 관요에서 제작된 술잔이다. 청화 안료를 사용하여 꽃잎 모양을 표현하고 술이 담기는 바닥에는 ‘태화배’라 적었다. 백자잔의 내·외면과 굽을 정교하게 깎아냈으며, 푸른빛이 감도는 백색 유약을 전면에 씌워 정성스레 구웠다. 도화서(圖畵署) 화원(畵員)의 솜씨로 화려한 그림을 그려 넣은 청화백자와 달리 담백한 기품을 드러내며 조선 전기 관요에서 제작된 청화백자의 단아한 면모를 보여준다. 관요에서 제작된 고급 청화백자는 왕실에만 허용되었으나 일부 관료들이 사사롭게 제작하여 사용하기도 했다. 조정의 엄격한 금제(禁制) 조치에도 불구하고 관요에서 제작된 백자는 사대부를 비롯하여 일반 백성에 이르기까지 높은 수요를 보였다. 특히 값비싼 청화 안료로 문양을 장식한 청화백자는 누구나 가질 수 있는 물건이 아니었지만 모두가 소유하기를 갈망한 귀한 물건이었다. 그 당시 청화백자를 사용할 수 있었던 지배층은 그들의 정취(情趣)를 청화백자 제작에 투영한듯하다. 술을 소재로 삼은 시를 장식한 청화백자의 존재가 그 증거이다. <백자청화‘太和盃’명화형잔>을 사용한 이들은 술잔에 ‘태화배’를 적어 거나하게 취하면서도 세상의 화평을 기원하는 아취(雅趣)를 누렸다. 태화배에 담긴 이야기는 술 한 잔에 모든 근심을 내려놓고 평화로운 세상을 꿈꾸는 인간의 소망이 예나 지금이나 변함없음을 소리 없이 들려주고 있다._국립중앙박물관 |

| 백자 청화 꽃무늬 합(白磁靑畵花文盒) / 조선 / 높이 6.4cm, 지름 7.3cm / 덕수6309 |

| 도안화된 꽃과 원 무늬를 장식한 작은 청화백자 합입니다. 기형은 고려시대 청자나 중국 명나라 청화백자의 영향을 받은 것으로 보이며, 연꽃 봉오리 모양의 꼭지가 달린 점에서 차이가 있습니다. 뚜껑의 윗면과 측면, 몸체 측면의 원 무늬는 조선 청화백자의 특징을 잘 보여주는 장식입니다. 굽 안 바닥에는 청화 안료로 ‘東(동)’자를 써넣었습니다. |

| 백자 청화 구슬무늬 항아리(白磁靑畵瓔珞文有蓋小壺) / 전체높이 7cm, 높이 5cm / 신수15114) |

| 몸체의 어깨 부분에 화려하게 장식한 구슬 무늬를 장식하고, 연봉 모양의 손잡이가 달린 뚜껑에는 도안화된 꽃과 원 무늬를 꾸민 작은 청화백자 항아리입니다. 도안적인 무늬로 구성한 조선 전기 청화백자의 특징을 살필 수 있는 작품입니다. |

| 백자 청화 두 귀 잔(白磁靑畵兩耳盞) / 조선 / 높이 3.7cm, 입지름 7.9cm / 구3138 |

| 바깥에는 청화로 당초무늬를 새겼고, 안쪽에는 복(福)자를 새겼습니다 |

| 백자 철화 풀무늬 각배(白磁 鐵彩 角杯) / 조선 / 높이 17cm, 입지름 5.3cm / 동원51 |

| 뿔잔(角杯)은 짐승의 뿔 속을 파내어 술잔으로 사용한 것을 말하지만, 이를 본떠 만든 토기, 도기, 금속기로 만든 경우 모두 뿔잔이라고 일컫는다. 우리나라에서는 삼국시대 이후 소량 제작되었으며 이처럼 백자로 만든 뿔잔은 매우 희귀하다. 전체적인 형태는 쇠뿔 모양을 하고 있으며, 입구 부분은 안쪽으로 말아 넣어 처리하였다. 문양은 뾰족한 끝부분에서 절반 가까이까지만 넣었는데, 마치 풀처럼 보이기도 하고 철 안료를 대략 칠한 듯도 하다. 입구 부분의 유약이 닦여 있어, 입구 부분을 바닥에 세워 구운 것으로 추정된다. 정제된 형태와 유색, 뿔잔이라는 흔하지 않은 제재도 그렇지만 그 수가 많지 않은 조선 초기 철화백자의 수작(秀作)으로서 주목할 만하다. |

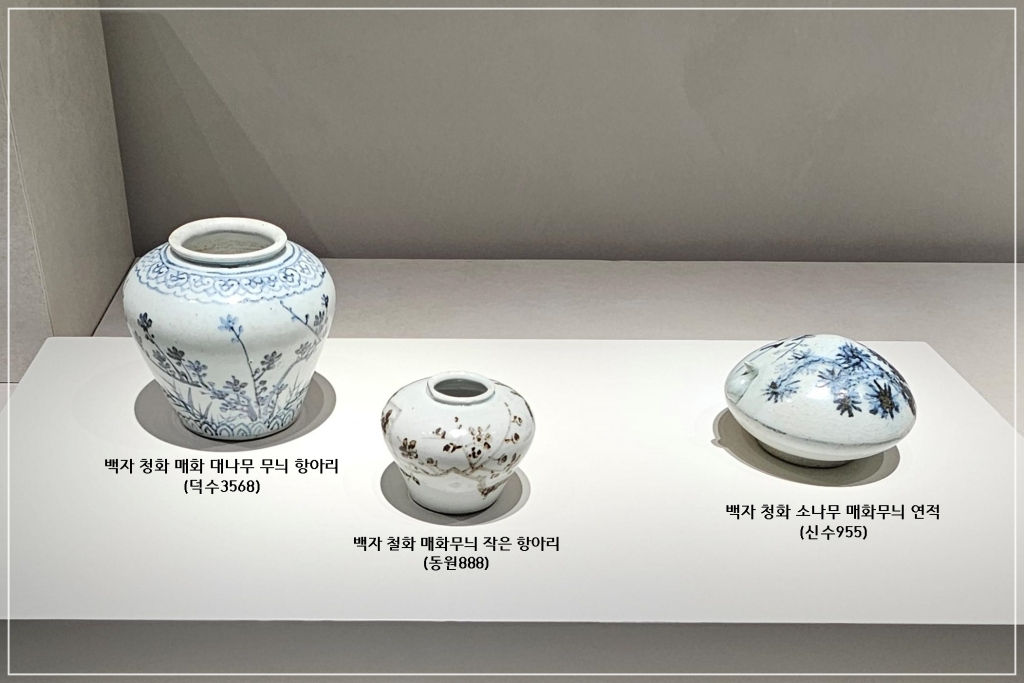

| 백자 청화 매화 대나무 무늬 항아리(白磁靑畫梅竹文壺) / 조선 / 높이 12.4cm, 입지름 7.3cm / 덕수3568 |

| 조선 왕조 초기 청화백자 항아리로, 기형(器形)과 문양, 유약, 청화의 발색(發色) 등에서 초기의 특징이 잘 나타나 있다. 어깨 부분에 여의두(如意頭) 무늬 띠를 돌렸고 아랫도리에 연판(蓮瓣) 무늬 띠를 돌렸으며 그 사이 몸체의 넓은 면에 시원하게 여백을 살리면서 매화와 대나무를 그렸다. 문양은 몰골법(沒骨法)으로 그렸으나 농담(濃淡)의 변화가 있고 수지법(樹枝法) 등에도 조선 왕조 초기다운 격조가 있다. 옅은 푸른 기를 띤 유백색 백자유가 씌워져 있으며 빙렬(氷裂)이 없고 부드럽고 차분한 질감을 지니고 있다. |

| 백자 철화 매화무늬 작은 항아리(白磁鐵畵梅花文小壺) / 조선 / 높이 7.1cm, 입지름 3.9cm / 동원888 |

| 입구 부분이 바깥쪽으로 도톰하게 말렸으며, 어깨 부분이 부풀어 올랐다 서서히 좁아져 내려와 굽에 이르는 형태의 작은 항아리이다. 굽은 안굽이며, 굽바닥에 굵은 모래가 붙어 있다. 굽바닥에 ‘지(至)’라는 글자가 새겨져 있다. 몸체에는 아래쪽에 적당한 여백을 두고 굵은 등걸을 중심으로 좌우로 펼쳐진 매화와 잔가지의 형상을 그려 넣었는데, 매우 능숙하고 세련된 필치이다. 궁중 화원(畫員)이 직접 청화백자의 제작에 참여하였다는 기록을 입증해주는 부분이다. 조선 초기 경기도 광주 관요 가마터 출토품에서 볼 수 있는 옅은 푸른색의 유색을 띠고 있으며, 문양의 일부는 안료가 번진 곳도 있다. 기존에 철화백자로 알려졌으나, 발색이 짙은 청화백자인 것으로 본다. |

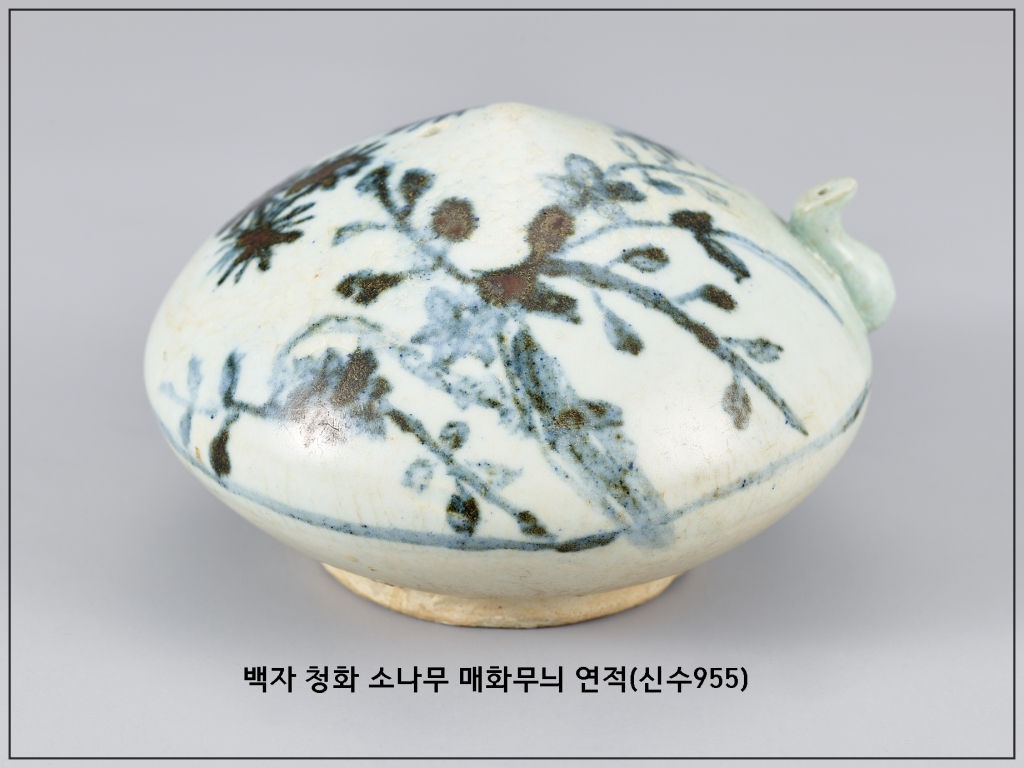

| 백자 청화 소나무 매화무늬 연적(白磁靑畵松梅文硯滴) / 조선 / 높이 7.7cm, 바닥지름 6.3cm / 신수955 |

| 조선 전기의 복숭아 모양 연적으로 서울특별시 도봉구 창동의 한 고분에서 출토되었다고 전해진다. 조선 전기의 복숭아 연적은 이렇게 복숭아 형태를 단순화하면서 봉오리 끝이 봉긋한 것이 특징이다. 물론 봉오리가 좀더 뾰족하게 솟아나 경쾌한 맛을 주는 것도 있지만, 이 연적은 전체가 풍만하고 편안한 선을 지니면서 봉오리에 이르러, 의젓한 양감을 지녔다. 연적의 높이에 비해 굽다리가 뚜렷하고도 든든하여 매우 안정된 앉음새를 보인다. 연적의 배 부분에 청화 선을 한 줄 슬슬 돌리고 그 위쪽으로 소나무 한 가지와 매화 등걸을 그려넣었는데, 거친 듯 척척 그렸으나 문기(文氣)가 있는 필치로서 초기 청화 백자의 양식과 품격을 잘 말해주고 있다. 또 갈색이 비껴 검푸르게 보이는 짙은 부분과 해맑은 옅은 부분이 얼룩진 청화의 색깔도 조선 전기 청화 백자의 특성을 나타낸다. 유조(釉調)는 푸른 빛이 도는 흰색이며 전체에 성긴 빙렬(氷裂)이 나타나 있다. 유약과 태토, 청화의 색깔로 보아 경기도 광주군 퇴촌면 도마리 가마에서 구워낸 것으로 추정되며, 이 연적과 같은 질의 파편이 도마리 가마터에서 채집되었다. |

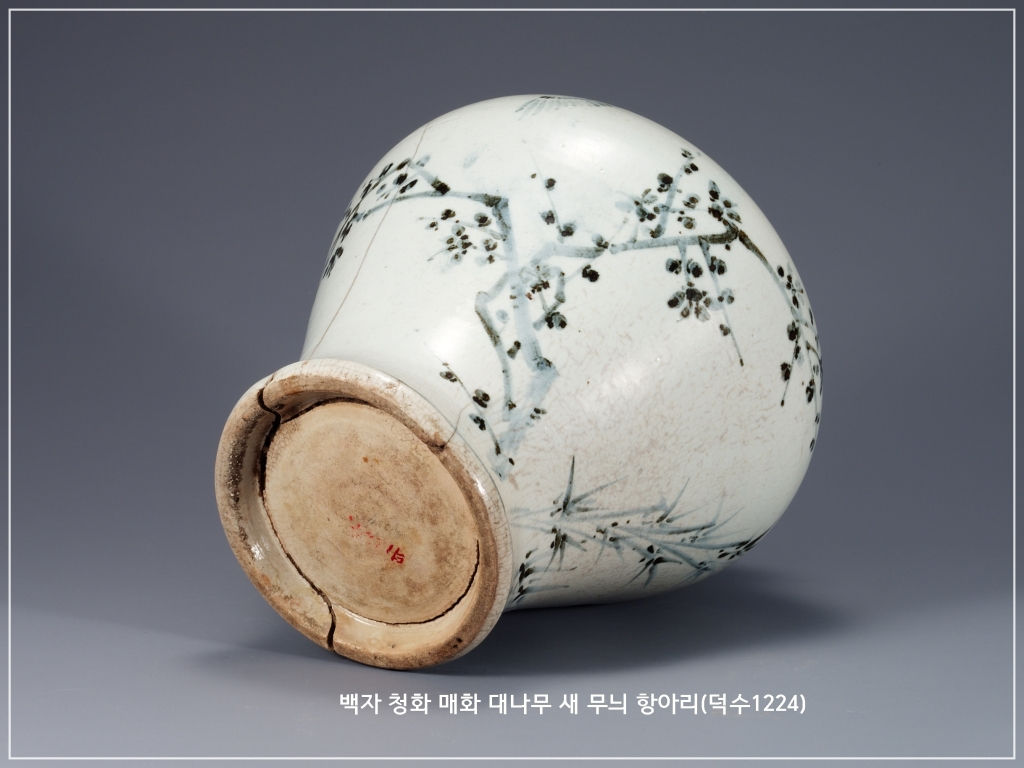

▼ 백자 청화 매화 대나무 새 무늬 항아리(白磁靑畫梅竹鳥文壺) / 조선 / 높이 25cm, 입지름 9.3cm / 덕수1224

| 백자 철화 매화 대나무무늬 항아리(白磁 鐵畵 梅竹文 壺) / 조선 / 높이 40cm, 몸통지름 37.9cm / 덕수6294 |

| 품격 있는 장중한 형태와 뛰어난 그림으로 널리 알려진 16세기의 대표적인 철화 백자이다. 몸체에는 대나무와 매화나무를 사실적인 필치로 묘사하였다. 대나무는 몰골법(沒骨法)으로 농담을 살려 그렸는데, 가늘고 곧게 뻗어있는 댓잎과 휘어짐 없이 사방으로 벌어진 줄기를 통해 대나무의 강한 절개와 고결한 기상을 나타내고자 하였다. 반대편에 있는 매화나무는 둥글게 휘어 올라가는 등걸과 위로 곧게 치솟은 잔가지의 대조적인 표현이 서정적이고 고풍스런 분위기를 연출하고 있다. 세련되고 우아한 필치로 미루어 궁중 화원의 솜씨가 분명한데, 이것은 왕실용 자기 제조를 담당하는 관청인 사옹원 소속 관리가 매년 도화서(圖畵署)의 화원을 인솔하고 관요(官窯)에 나가 도자기의 그림을 그리게 했기 때문이다. 이 작품을 통하여 16세기 화단(畵壇)의 사군자(四君子) 기법과도 만나게 된다. |

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 국립중앙박물관' 카테고리의 다른 글

| 국립중앙박물관_도자공예실(전란 이후의 백자 제작) (0) | 2025.02.20 |

|---|---|

| 국립중앙박물관_도자공예실(행복의 염원을 담은 청화백자) (0) | 2025.02.19 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(다양한 분청사기에서 백자로...)-3부 (0) | 2025.02.16 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(다양한 분청사기에서 백자로...)-2부 (0) | 2025.02.15 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(다양한 분청사기에서 백자로...)-1부 (0) | 2025.02.14 |