▼ 분청사기철화문병(粉靑沙器鐵畵文甁) / 조선 / 높이 31.7cm, 입지름 6.3cm / 본관12457

| 분청사기 철화 모란무늬 장군(粉靑沙器鐵畫牧丹文獐本) / 조선 / 높이 17.7cm, 입지름 4.1cm / 신수3131 |

| 원통형 몸통에 타원형 굽을 붙인 장군이다. 세로 방향으로 두텁게 분장한 후 입구와 굽 주변에 철화 안료로 물결무늬를 시원하게 돌렸고 몸통에는 꽃잎이 크고 활짝 벌어진 모란무늬를 표현하였다. 짙은 회흑색의 무늬와 하얀 백토 분장이 선명하게 대비되어 한층 과감하고 화려한 느낌을 준다. 음료의 저장과 운반용기입니다. |

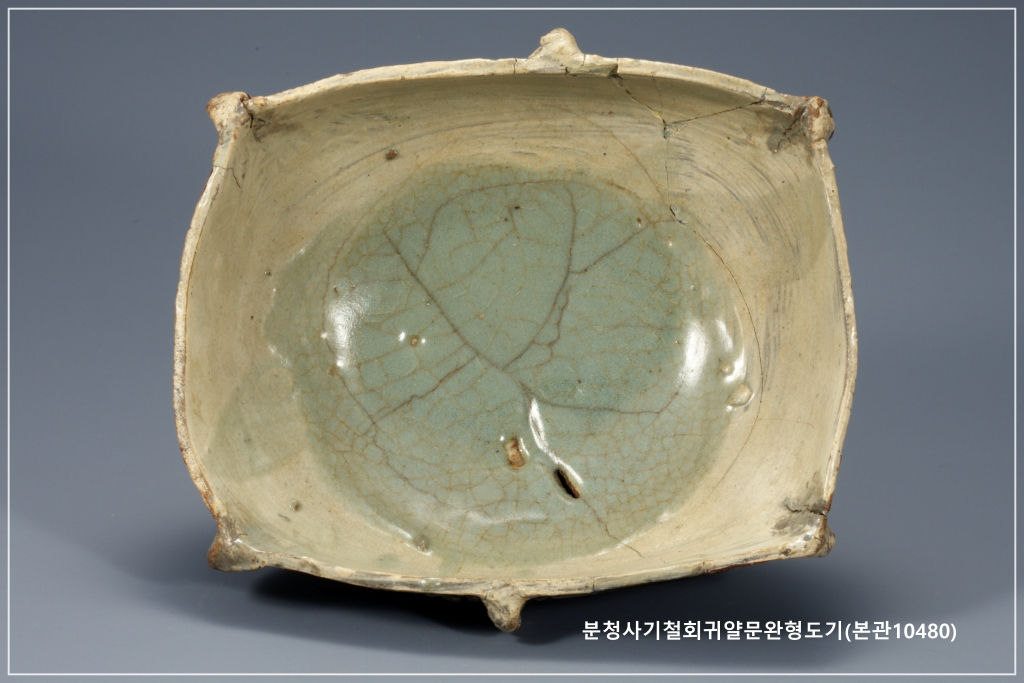

| 분청사기철회귀얄문완형도기(粉靑沙器鐵繪귀얄문埦形陶器) / 조선 / 높이 9.2cm, 입지름 18.1cm / 본관10480 |

| ※ 귀얄문 : 귀얄이라는 말은 품질을 하는 거친 빗자루를 말하며 귀얄문은 분청사기를 제작할 때 거친 빗자루에 백토로 만든 분장토를 칠하여 기물의 표면에 빗자국이 남도록 칠하여 태토와 백토의 붓자국을 조화시키는 방법. |

| 분청사기 철화 넝쿨무늬 항아리(粉靑沙器鐵畵唐草文壺) / 조선 / 높이 10.6cm, 입지름 10cm / 덕수6439 |

| 낮게 외반된 구연부가 넓고, 굽이 좁은 계룡산요(窯)의 특징을 지닌 항아리로서 굽이 좀 낮은 편이다. 백토시분(白土施粉)을 몸체 상면에만 분장하였으며 음각선문이 없이 상면에 자연스럽게 당초문을 그렸다. 몸체 하부에는 내화백토(耐火白土)를 바른 흔적이 그대로 남아 있어서 이 항아리들은 갑(匣)에서 구운 상품(上品)이라기 보다는 포개서 번조한 대량생산품이었음을 알 수 있다. 이 항아리들은 분장과 모양과 번조수법이 모두 성긴 듯 하지만 어떤 면에서는 오히려 자연스럽고 분방한 맛이 있다 |

| 분청사기 철화 넝쿨 무늬 항아리(粉靑沙器鐵畵唐草文壺) / 조선 / 덕수3376 |

| 뚜껑이 있는 동그스름한 항아리로, 위쪽에는 줄기와 잎이 대칭으로 벌어지는 식물무늬가, 아래쪽에는 추상적인 형태의 당초무늬가 율동적으로 묘사되어 있다. 이처럼 철화(鐵畵)기법을 이용한 분청사기는 백토를 입힌 그릇 표면에 산화철 안료를 사용하여 무늬를 그린 것을 말하는데, 비교적 사실적인 무늬와 이 작품에서처럼 간략하면서도 추상화된 무늬의 두 종류로 나뉜다. |

▼ 분청사기 철화 여의두 무늬 병(粉靑沙器鐵畫如意頭文甁) / 조선 / 높이 26.5cm, 몸통지름 16.2cm / 덕수6192

※ 여의두문 : 뿔이나 대나무 또는 쇠붙이 등으로 전자(篆字:한자의 서체)의 心(심)자를 나타내는 고사리모양의 장식문양.

| 분청사기 철화 연꽃 넝쿨무늬 합(粉靑沙器鐵畵蓮唐草文盒) / 조선 / 전체높이 15cm, 높이 11.9cm / 동원324 |

| 조선 전기에 볼 수 있는 전형적인 합의 모습이다. 합은 분청사기 뿐 아니라 금속기나 백자로도 많이 만들어졌다. 뚜껑에는 물결과 넝쿨무늬를, 몸체에는 연꽃무늬를 그렸는데, 무늬를 그린 선의 흐름이 율동적이며 자연스럽다. |

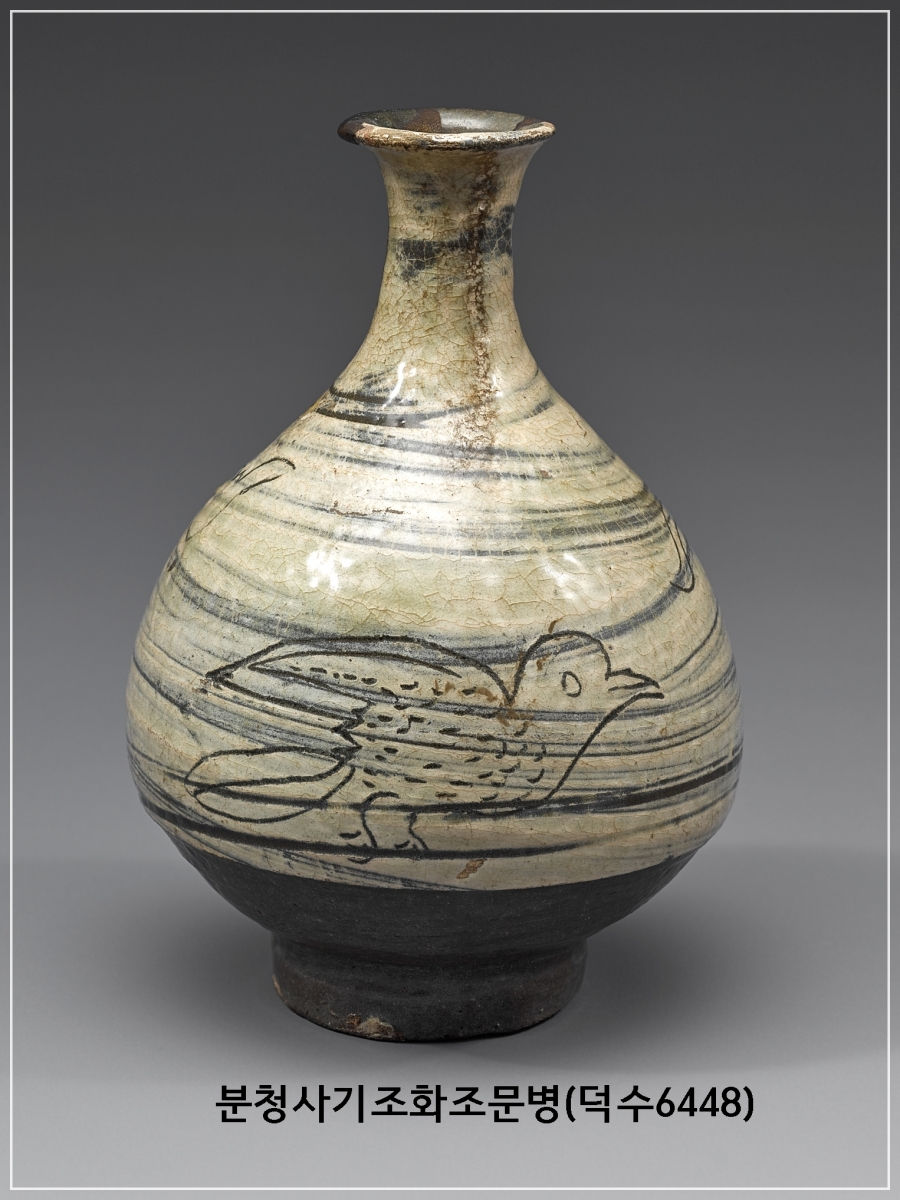

▼ 분청사기조화조문병(粉靑沙器彫花鳥文甁) /조선 / 높이 15.2cm, 입지름 3.6cm / 덕수6448

| 분청사기 귀얄무늬 대접 / 조선 / 높이 6.7cm, 입지름 17.2cm / 신수10377 |

| 귀얄기법이란 돼지털이나 말총 등으로 만든 '귀얄'이라는 붓을 이용하여 그릇 표면에 백토를 칠하는 기법으로 조화박지무늬와 철화무늬 등의 바탕 무늬로 많이 이용되었고 때로는 단독으로 유행하기도 하였다. 이 대접은 내면과 외측면에 빠른 속도로 거칠게 칠한 붓 자국이 있으며, 백색 분장토(粉裝土)와 회청색 바탕의 대비가 매우 강한 인상을 준다. |

| 분청사기 덤벙무늬 사발(粉靑沙器粉粧文鉢) / 높이 9cm, 입지름 16.5cm / 동원600 |

| 분장 기법은 백토를 탄 물에 그릇을 담갔다가 꺼내어 유약을 바른 것이다. 대개 손으로 굽다리를 잡고 거꾸로 담가 자연스럽게 흘러내린 백토 자국이 남는다. 주로 굽 언저리에는 백토가 묻지 않아 회흑색을 띠는 바탕흙과 대비를 이루게 된다. |

▼ 분청사기 완(粉靑素文碗) / 조선 / 높이 8.2cm, 입지름 18.1cm / 남산1973

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 국립중앙박물관' 카테고리의 다른 글

| 국립중앙박물관_도자공예실(조선백자의 품격, 청화백자) (0) | 2025.02.18 |

|---|---|

| 국립중앙박물관_도자공예실(다양한 분청사기에서 백자로...)-3부 (0) | 2025.02.16 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(다양한 분청사기에서 백자로...)-1부 (0) | 2025.02.14 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(분청사기에 새겨진 관청명칭) (0) | 2025.02.13 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(분청사기에 새겨진 생산지) (0) | 2025.02.12 |