※ 자료는 국립중앙박물관,e-뮤지엄에서 인용하였습니다

| 다양한 분청사기에서 백자로... |

| 분청사기는 지역마다 뚜렷한 개성을 보이며 발전했다. 경상도 지역에서는 정교한 무늬가 돋보이는 인화 기법의 분청사기가 주로 생산(生産)되었다. 전라도 지역에서는 백토를 바르고 무늬를 새긴 조화 기법, 무늬 주변의 백토를 파내어 무늬를 도드라지게 하는 박지 기법이 많이 쓰였다. 철화 기법의 분청사기는 충청남도 공주 학봉리에서 생산되었으나, 전라남도 고흥 운대리 가마에서도 소량 제작되었다. 무늬가 비교적 규칙적인 인화 기법 분청사기와는 달리 조화 기법, 박지 기법, 철화 기법의 분청사기는 무늬를 과감하게 생략하거나 추상화하는 등 자유분방하고 생동감 있는 표현이 특징이다. 15세기 후반 이후에는 그릇 표면에 백토를 바르거나 백토 물에 그릇을 직접 담가 백토를 입히는 분장 기법이 사용되었다. 분청사기는 점차 백자와 비슷한 모습으로 바뀌다가 역사의 뒤안길로 사라졌다. |

※ 박지 분청(剝地粉靑) : 백토 분청기의 표면을 칼로 긁어 청자바탕을 노출시킴으로써 무늬를 현출하는 기법

※ 조화 분청(彫花粉靑) : 백토 분장한 기면에 조각칼로 문양을 새기는 분청사기의 장식기법.

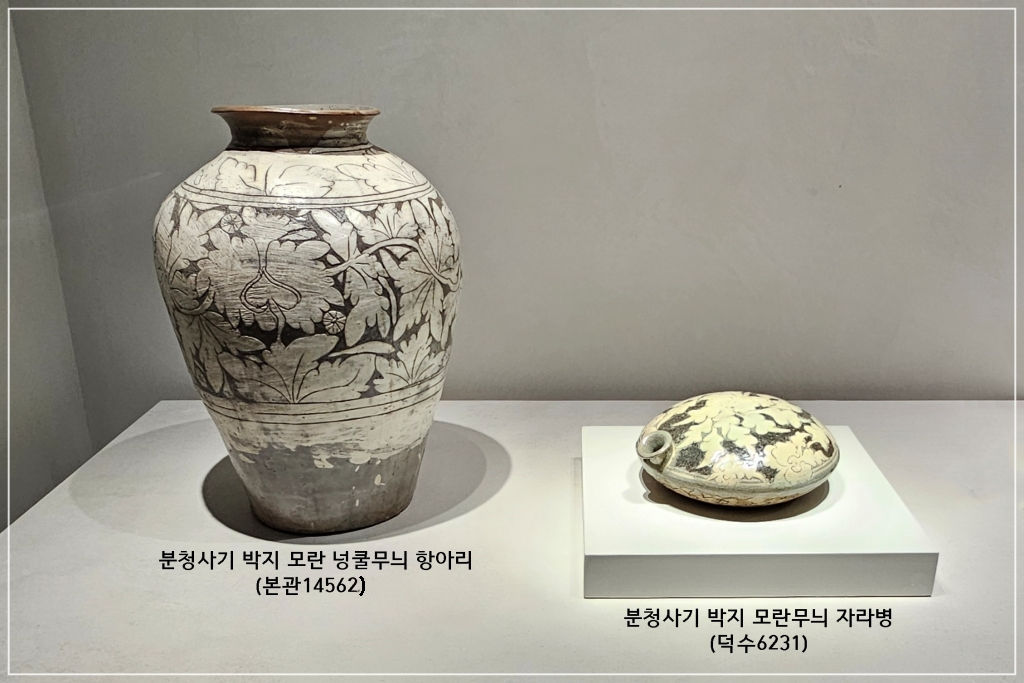

| 분청사기 박지 모란 넝쿨무늬 항아리(粉靑沙器剝地牡丹文항아리) / 조선 / 높이 45cm, 입지름 16cm / 본관14562) |

| 박지 기법은 흰 흙을 바른 위에 무늬를 새기도 다시 무늬 바깥 주변을 긁어내기 때문에 바탕흙과 흰색 무늬가 대비를 이루게 된다. 이 항아리 역시 흰색 모란 넌쿨무늬와 회흑색 바탕이 선명하게 대비를 이루었다. 특히 거친 붓질 흔적에서 분철사기 특유의 질감이 느껴진다 |

| 분청사기 박지 모란무늬 자라병(粉靑沙器剝地鐵彩牡丹文자라甁) / 조선 / 높이 9.4cm, 지름 24.1cm / 덕수6231 |

| 모습이 자라를 닮아 있어 자라병이라고 부르는 이 병은 끈을 매어 휴대할 수 있도록 되어 있어 여행용 물병이나 술병으로 사용되었을 것으로 짐작된다. 주로 옹기로 만들었던 생활 용기이므로 분청사기나 백자로 된 것은 많지 않다. 이 자라병은 몸체의 바탕 위에 백토를 씌워 본바탕을 희게 분장한 후, 모란 무늬를 그리고 무늬 외에 바탕을 칼로 긁어내어 그 무늬가 도드라지도록 표현하였다. 긁어낸 바탕은 철분이 많은 안료(顔料)를 붓으로 덧발라 구웠기 때문에 바탕색이 검은빛을 내어 모란꽃이 더욱 또렷하게 보이는 시각적 효과까지 높였다. 대담하고 활발한 모란의 구성과 여백을 메꾼 흑갈색의 철채 장식 등이 어우러져 다른 분청사기에서는 느낄 수 없는 묘한 분위기를 잘 나타낸다. 같은 시대 백자에도 이런 자라병이 간혹 보이지만, 이 병처럼 높이가 낮고 원형의 두 면을 위아래로 맞붙여 완성한 형태는 흔하지 않다. |

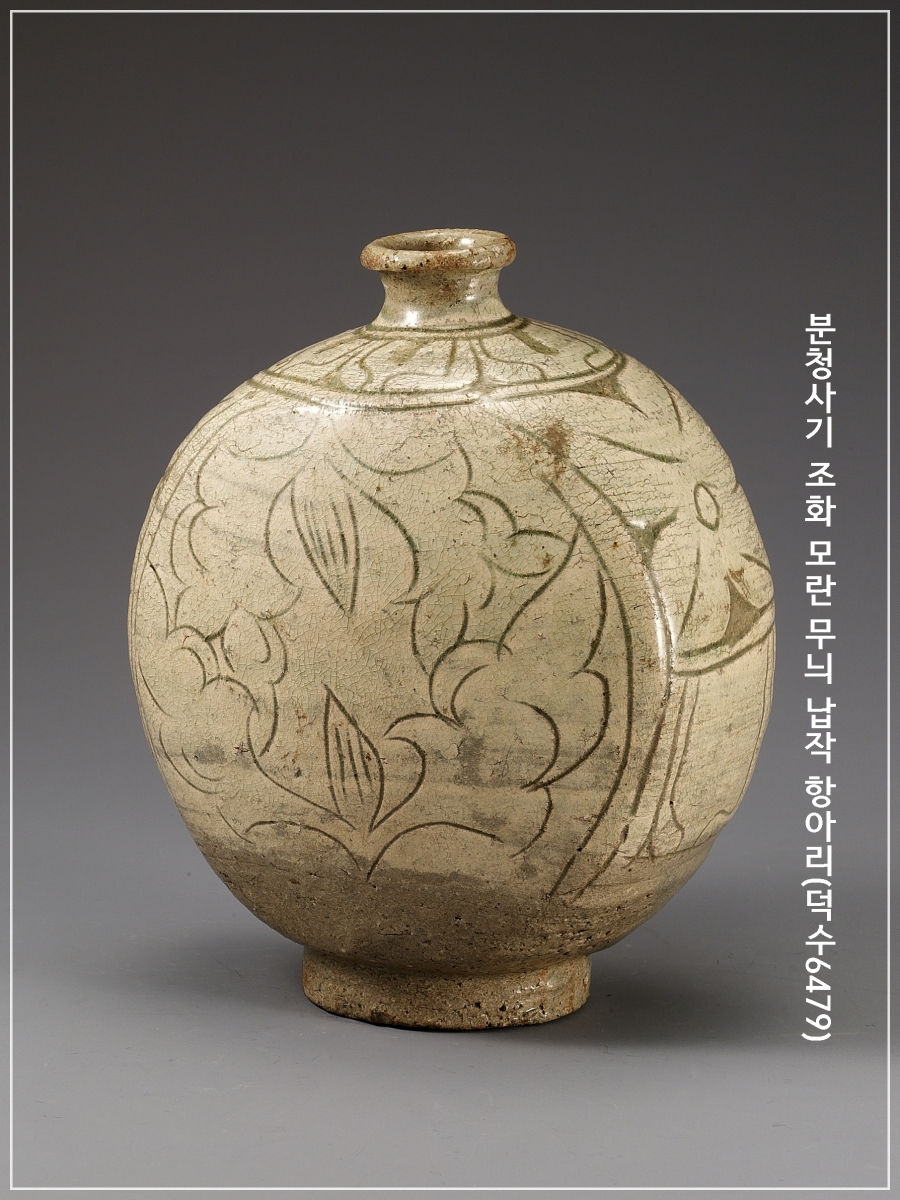

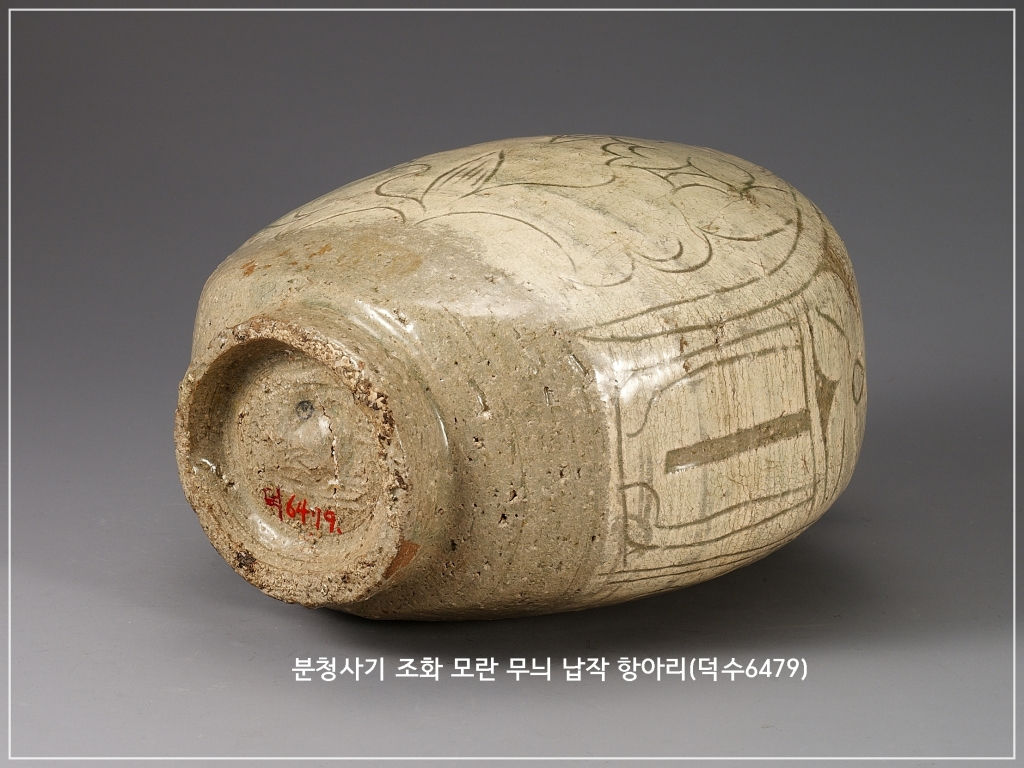

| 분청사기 조화 모란 무늬 납작 항아리(粉靑沙器彫花牡丹文扁壺) / 조선 / 높이 21.2cm, 입지름 4.5cm / 덕수6479 |

| 백토를 칠한 표면에 음각선으로 무늬를 새기는 조화 기겁으로 모란 무늬를 쿰직하게 새긴 편병이다. 유사한 특징을 가진 분청사기 조걱이 전라북도 고창군 용산리 등 전라도 일대 가마터에서 출토되었다 |

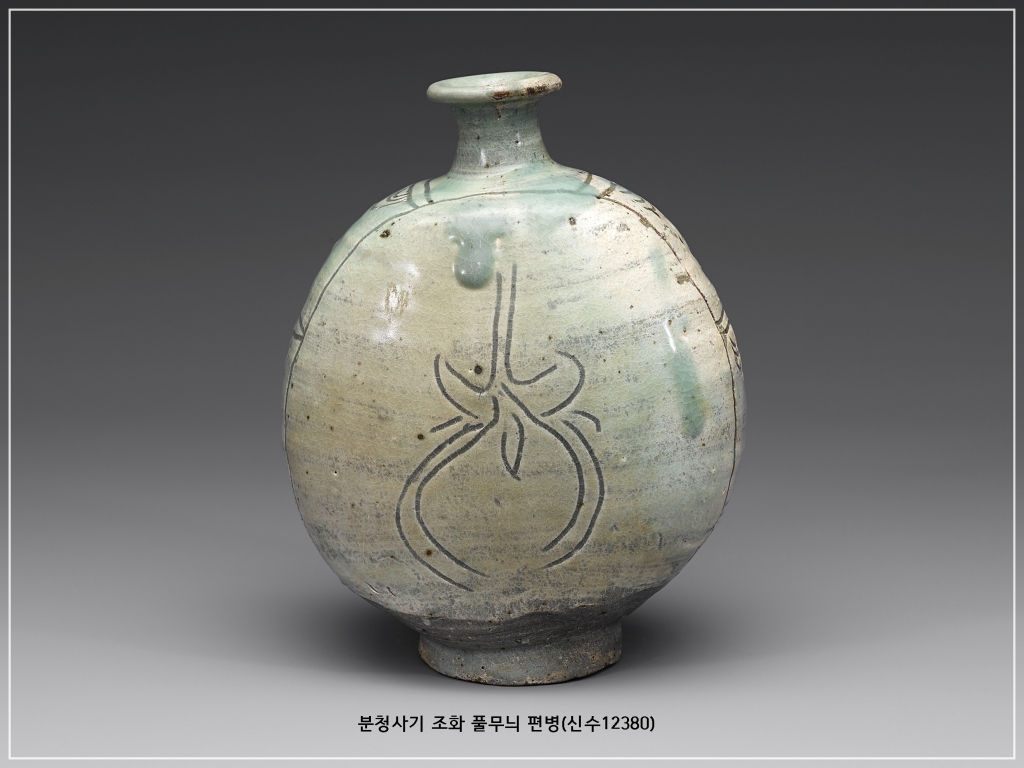

| 분청사기 조화 풀무늬 편병(粉靑沙器彫花草文扁甁) / 조선 / 높이 23.7cm, 입지름 5.4cm / 신수12380 |

| 분청사기로 된 편병은 먼저 물레로 둥근 병을 만들고 양면을 두들겨서 편평하게 만든 것이다. 편평하지도 완전히 둥글지도 않은 독특한 조형감은 두들기는 손의 힘이 그때그때 일정하지 않은데서 비롯된 자연스러운 결과이다. 이 병은 앞뒷면에 꽃잎 몇 장과 줄기만 남은 꽃무늬를 그려 넣었으며, 여기에 어깨 부분부터 자연스럽게 흘러내린 투명한 회청색 유약이 더해져 한층 현대적인 감각을 느끼게 한다. |

| 분청사기 박지 연꽃무늬 납작병(粉靑沙器剝地蓮花文扁甁) / 조선 / 높이 17.4cm, 입지름 5cm / 동원348 |

| 장인의 대담한 발상이 두드러진 이 병은 몸통의 앞뒷면을 두들겨서 편평하게 만든 편병이다. 간결한 듯하면서도 기발한 연꽃무늬와 양감이 가득한 병의 형태가 독특하게 조화를 이루는 점 등은 매우 인상적이다. 높이에 비해 몸통의 지름이 큰 타원형이어서 둥근 맛이 나고 풍부한 부피감이 느껴진다. 입구 부분에서 굽 주위까지 백토를 바른 후, 한쪽 면에는 커다란 연꽃 한송이를 대담하게 넣고, 반대쪽에는 문양을 제외한 바탕의 태토를 긁어내는 박지(剝地) 기법과 원하는 무늬를 음각 선으로 표현하는 조화(彫花) 기법을 이용하여 세 송이의 연꽃무늬를 넣었다. 이 중 세 송이의 연꽃무늬는 장식을 할 당시 백토가 떨어져나갔으나 이에 개의치 않고 유약을 발라 완성시켰다. 이것은 당시 장인들과 이를 사용하는 선비들이 분청사기를 대했던 의식을 단적으로 보여주는 것이다. 병의 양쪽 옆면은 두 개의 무양대로 나눈 후, 각각에 ‘S’자를 고리처럼 연결한 문양이 새져져 있다. 유약은 잘 녹아 광택이 나며 고르고 잘게 금이 간 빙렬도 있다. 굽은 몸통과 마찬가지로 타원형이며 굽 주위에 바탕흙이 드러나 있다. 굽바닥 면에는 모래 섞인 내화토를 받쳐서 구운 흔적이 남아 있다. |

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 국립중앙박물관' 카테고리의 다른 글

| 국립중앙박물관_도자공예실(다양한 분청사기에서 백자로...)-3부 (0) | 2025.02.16 |

|---|---|

| 국립중앙박물관_도자공예실(다양한 분청사기에서 백자로...)-2부 (0) | 2025.02.15 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(분청사기에 새겨진 관청명칭) (0) | 2025.02.13 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(분청사기에 새겨진 생산지) (0) | 2025.02.12 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(무늬 도장으로 꾸민 인화분청사기) (0) | 2025.02.10 |