※ 자료는 국립중앙박물관, e-뮤지엄에서 인용하였습니다.

| 길상(吉祥)무늬 대유행 |

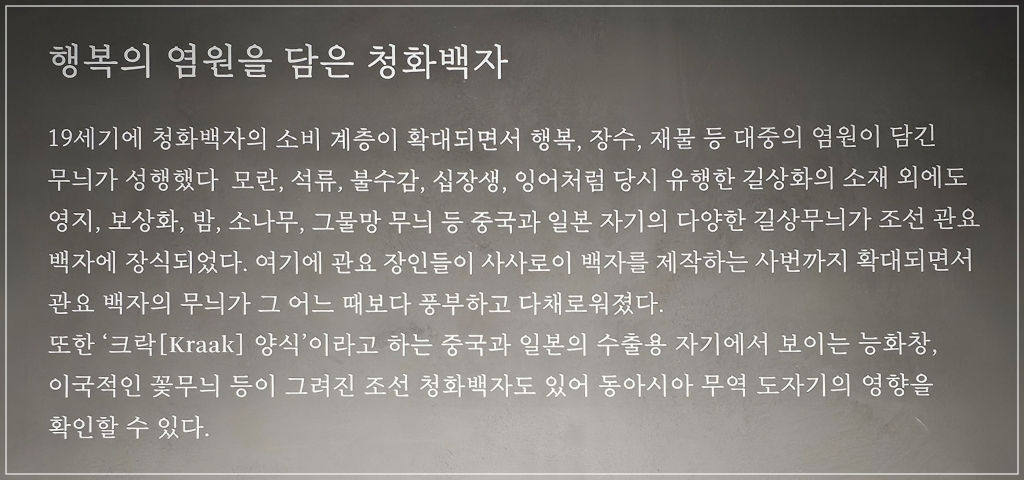

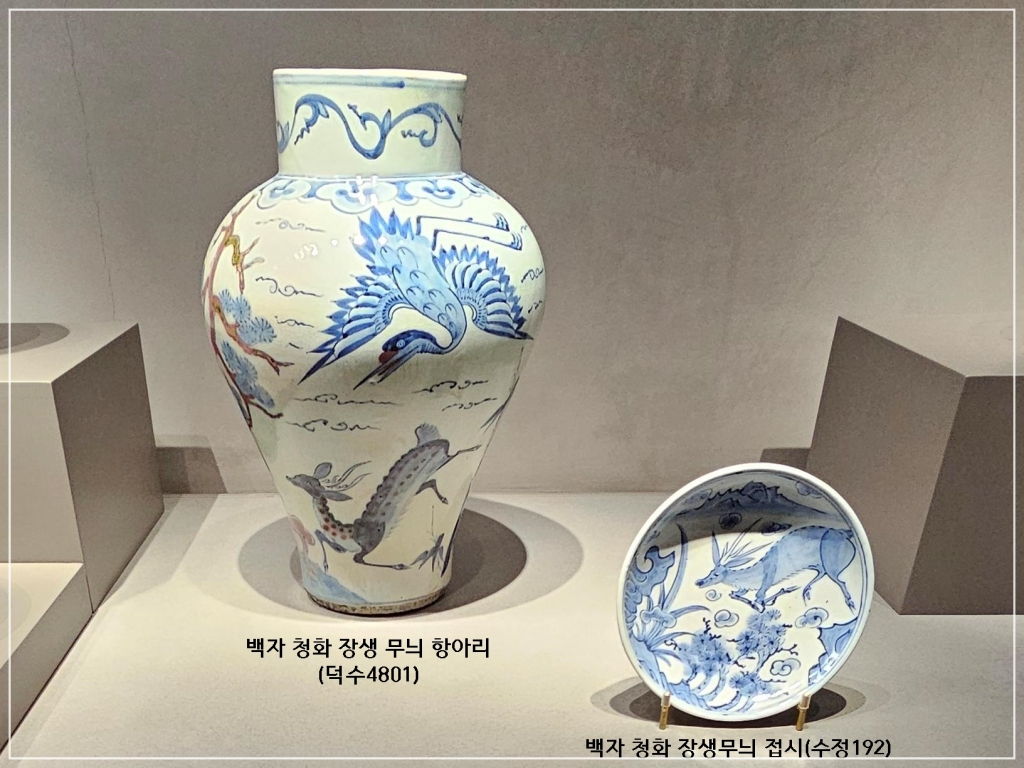

| 행복, 장수, 부귀영화의 바람이 담긴 길상무늬는 19세기 청화백자의 장식무늬로 크게 유행했다. 왈실부터 일반 백성까지 모두 길상무늬를 애호했는데, 이러한 경향은 도자기뿐만 아니라 회화, 목공예품, 건축장식까지 의식주 전반에 걸쳐 나타났다 |

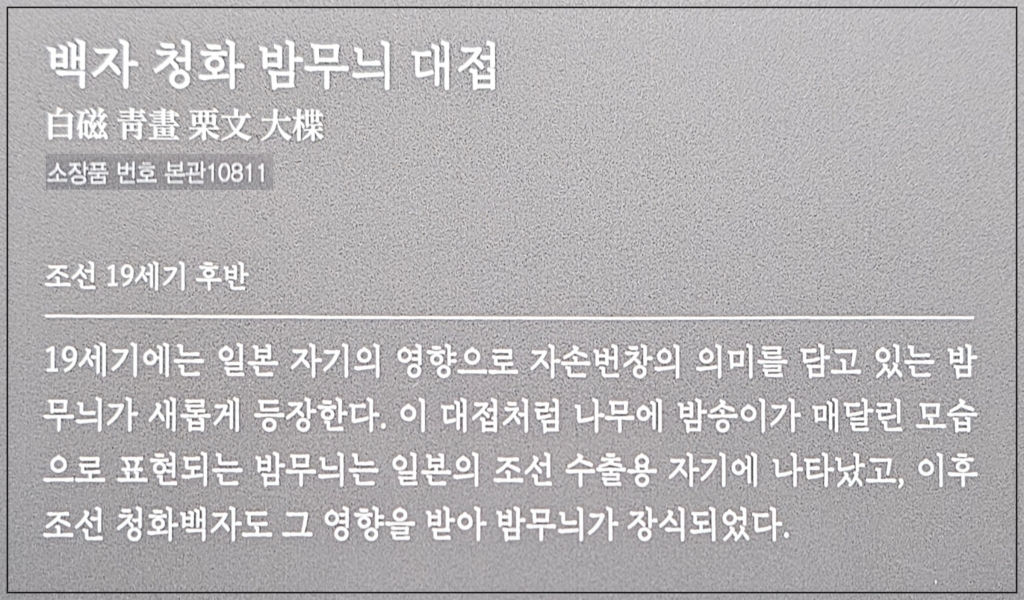

| 나무, 꽃, 열매무늬 청화백자 |

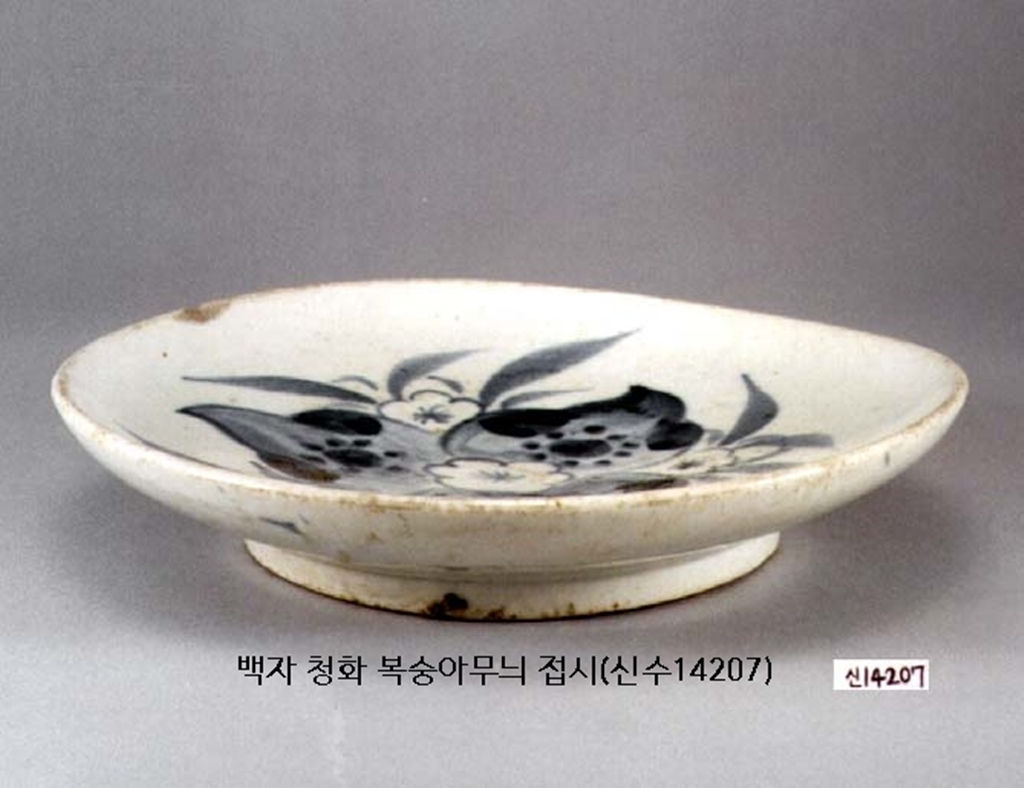

| 나무, 꽃, 열매는 조선 청화백자의 기본 장식 무늬이다. 매화, 대나무, 포도는 조선시대 전 시기에 걸쳐 사랑받은 소재였다. 18세기에는 당대 문인들이 애호했던 난초, 파초, 국화, 패랭이, 무늬등이 유행했다. 여기에 더해 19세기가 되면 행복과 장수를 염원하는 길상무늬가 유행해 그 정류가 더욱 다채로워졌는데 소나무, 밤나무 등을 비롯해 모란, 철쭉, 불수감(부처의 손가락을 닮음), 복숭아, 석류 등이 새롭게 등장했다. |

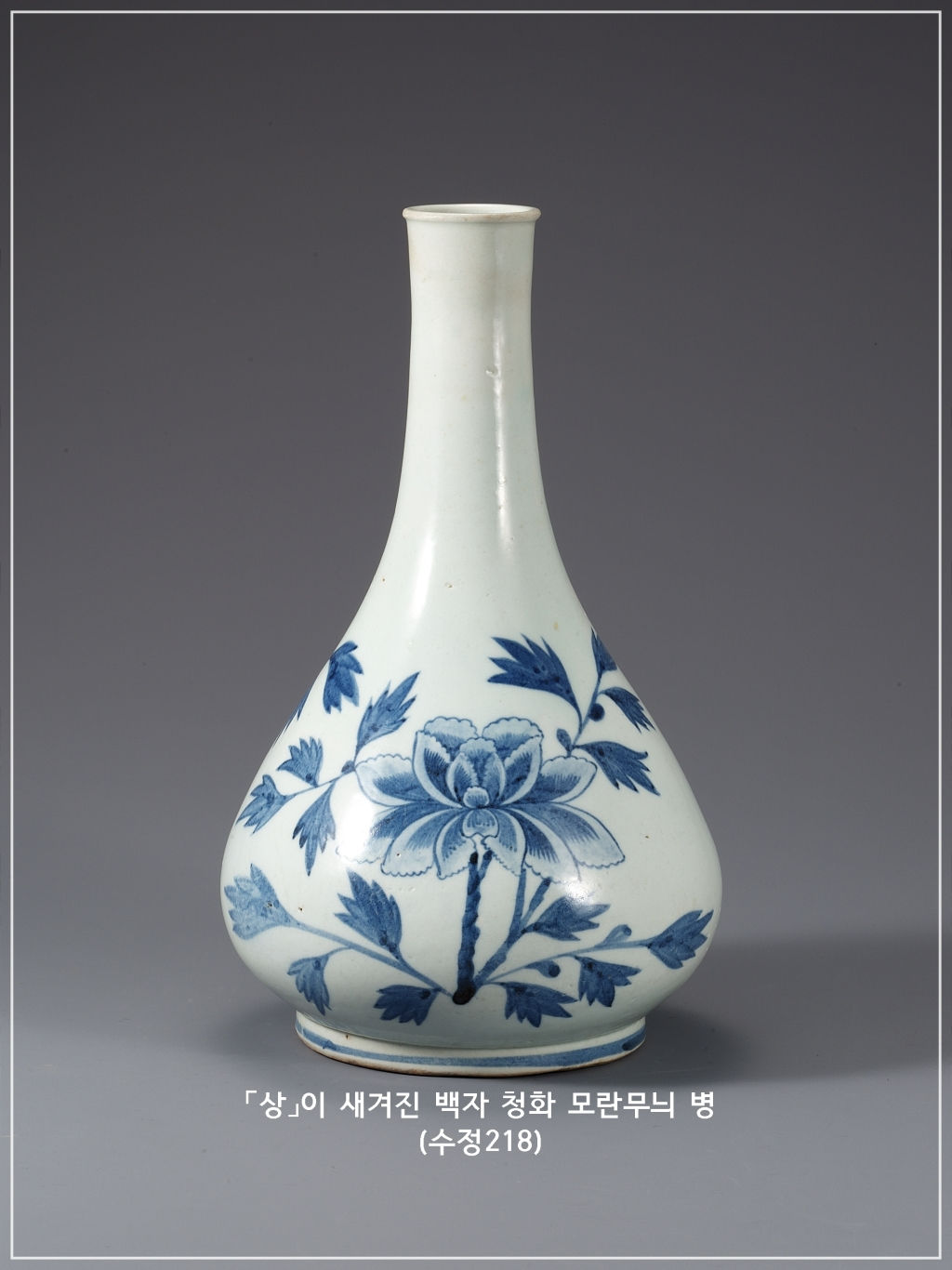

| 「상」이 새겨진 백자 청화 모란무늬 병(白磁靑畫「上」銘牡丹文甁) / 조선 / 높이 32cm, 입지름 5.2cm / 수정218 |

| 19세기에 유행한 병 형태에 모란꽃 가지를 장식한 청화백자입니다. 이같은 모란 소재는 중국 자기의 영향을 받은 것입니다. 모란은 부귀를 의미하는 상징성으로, 백자의 장식 소재뿐만 아니라 회화에서도 길상무늬로 애용되었습니다. 굽 안 바닥에는 ‘上상’ 자를 음각해 왕이 거처하는 대전에서 쓰기 위한 용도임을 표시했습니다. |

| 백자 청화 박쥐무늬 대접(白磁靑畫蝙蝠文大楪) / 조선 / 높이 19.5cm, 입지름 23.4cm / 수정283 |

| 박쥐무늬를 몸체 전면에 장식한 청화백자 발입니다. 박쥐[편복蝙蝠]은 중국 자기의 영향을 받은 길상 무늬로 복(福)을 상징해 애용했고, 이처럼 박쥐를 가득 장식해 많은 복을 비는 백복(百福)의 의미를 나타냈습니다. |

▼ 백자 청화 철쭉 무늬 병 /조선 / 높이 34.2cm, 입지름 4.5cm / 덕수1455

▼ 백자 청화 괴석 난초무늬 연잎모양 잔(白磁靑畵怪石蘭草紋蓮葉形盞) / 조선 / 높이 6.2cm, 입지름 14.2cm / 동원58

| 백자청화접시 / 본관10646 |

| 18세기 중반 이후, 수도인 한양의 도시문화 발달로 꽃과 분재, 정원을 가꾸는 원예 취미가 유행했습니다. 석류, 국화, 불수감, 모란 등의 분재로 가꾸는 대상으로 선호되었습니다. |

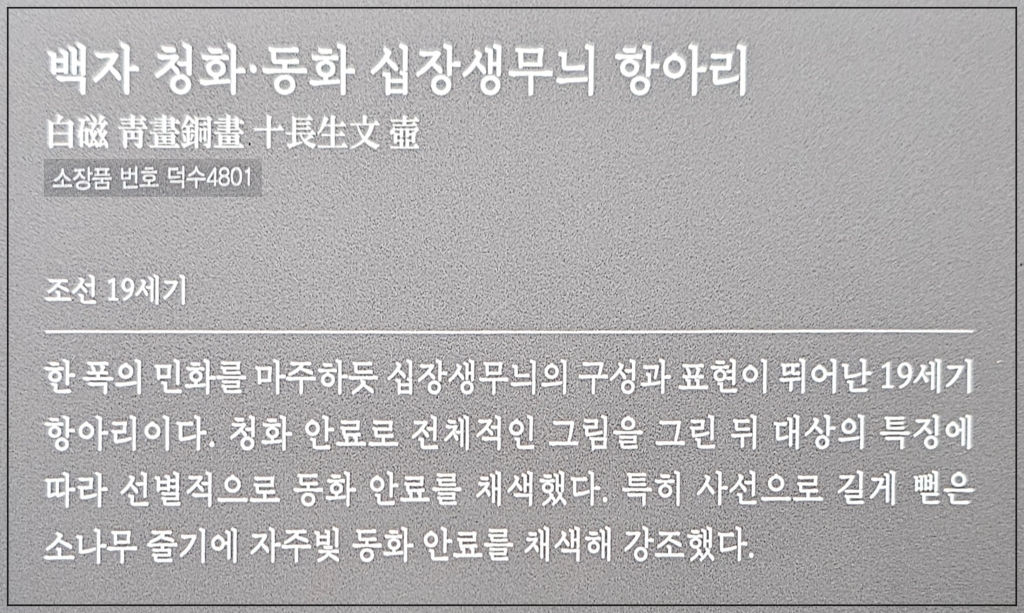

| 백자 청화 직물무늬 다각병(白磁靑畵卍繫文多角甁) / 조선 / 높이 18.5cm, 지름 13cm / 남산3184 |

| 중국 자기의 영향을 받은 청화백자 다각형 병으로, 삼각과 사각의 면을 이어 붙여 만들었습니다. 원으로 도안화된 수(壽) · 복(福)의 문자 무늬를 삼각 면에 각각 장식하고, 사각 면에는 일본산 청화백자에서 보이는 직물 무늬로 꾸몄습니다. 19세기에 다채로운 외국 도자기의 영향으로 제작한 작품입니다 |

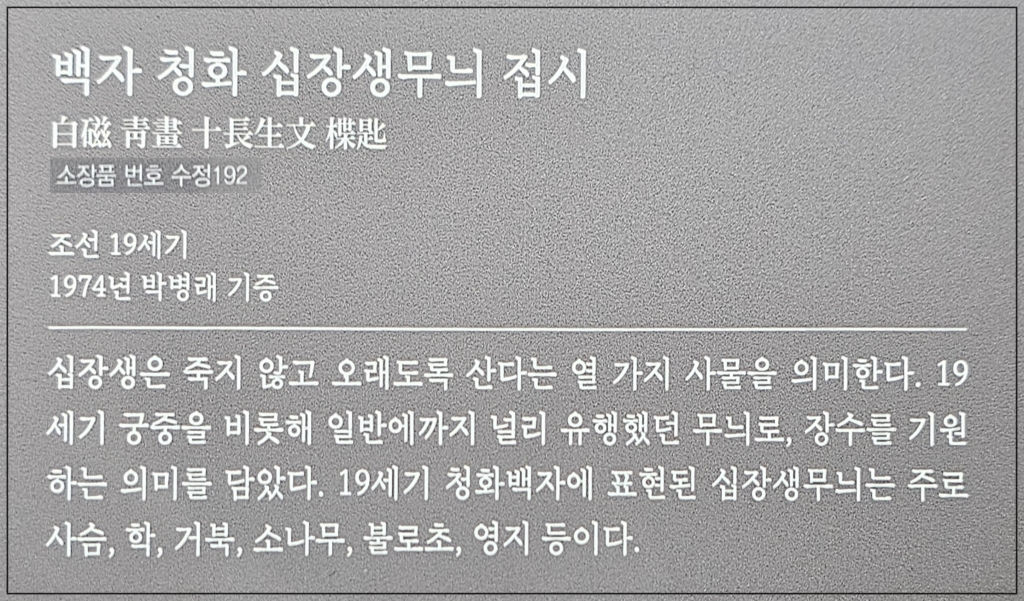

| 수복(壽福)글자 무늬 청화백자 |

| 복을 누리며 건강하게 오래 사는 삶은 최고의 미덕으로 여겨져 왔다. 수복(壽福)무늬는 생활 속 다방면에서 쓰였는데, 공예품에 시문된 경우는 전서체나 도안화된 글자가 많았다. 수복무늬 도안은 원형이나 장방형 윤곽 속에 글자를 넣은 형태가 유행했다. 수복무늬는 다른 길상무늬와 함께 장식되거나, 여기에 '강(康)'과 '녕(寧)' 두 글자를 함께 표현한 경우가 많다. |

▼ 백자 청화 수복무늬 꽃모양 대접(白磁靑畵壽福文花形大楪) / 조선 / 높이 9.4cm, 입지름 22.9cm / 동원559

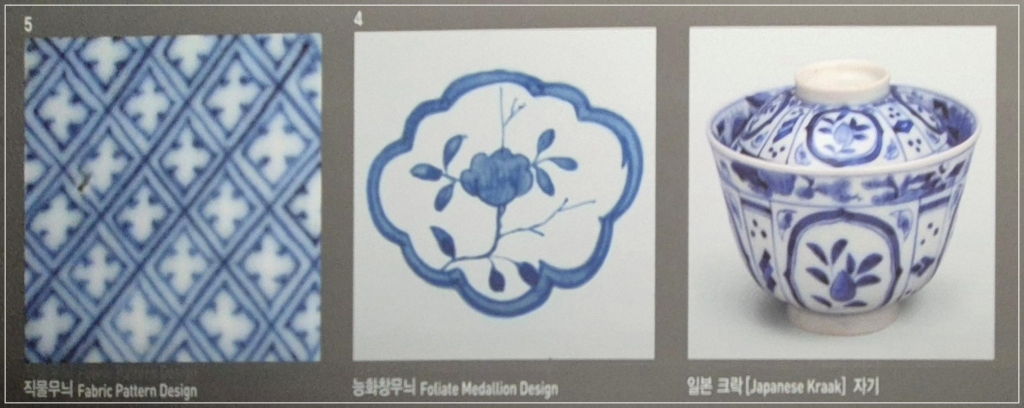

| 능화창무늬와 직물무늬 청화백자 |

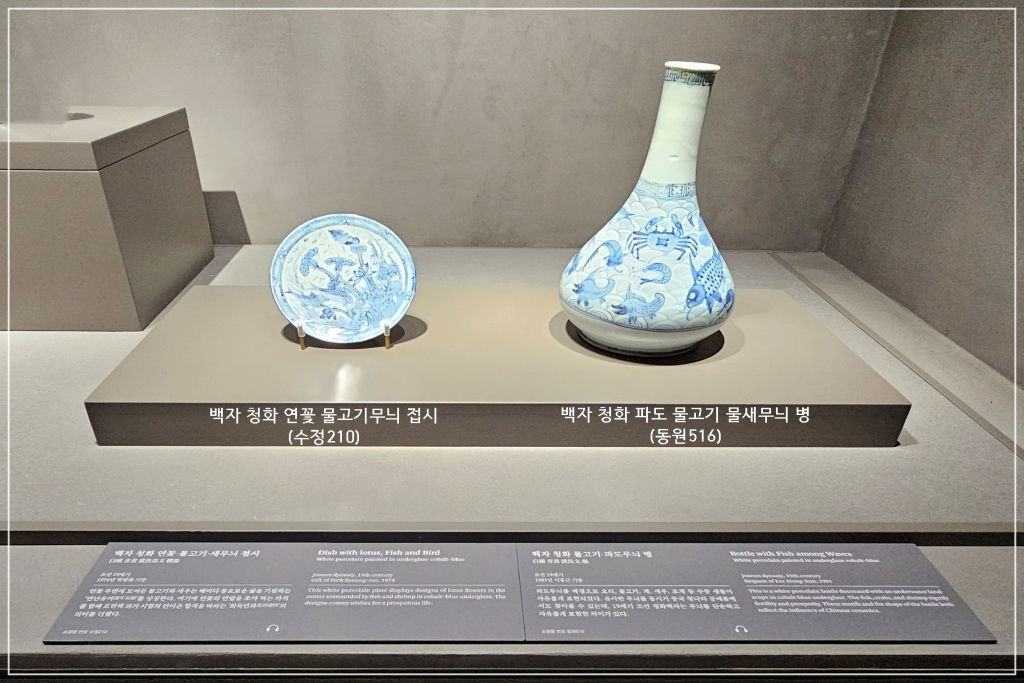

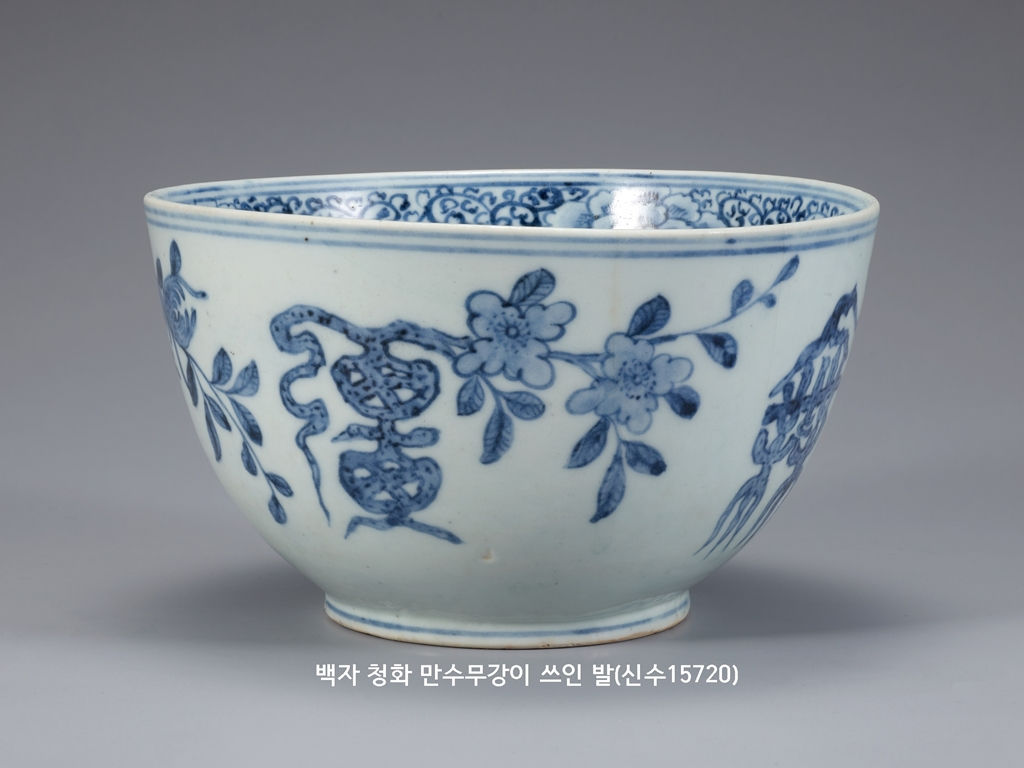

| 19세기 청화백자에 보이는 능화창무늬는 그릇 표면에 여러칸으로 공간을 나누고 그안에 능화창을 배치환 후 이국적인 꽃가지와 직물무늬를 그려 넣은 것이다. 능화창무늬는 중국과 일본의 유럽 수출용 청화백자의 특징중 하나로 '크락(Kraak) 양식'이라고 한다. 19세기 조선 청화백자의 무늬 역시 일본의 수출용 청화백자의 영향을 받아 만들어졌다. 경복궁과 창덕궁 발굴에서 이러한 무늬의 청화백자가 많이 나와 왕실과 국가 행사용으로 사용되었음을 알 수 있다. |

▼ 백자청화화훼문대접(다른명칭白磁靑畫花卉文大楪) /조선 / 높이 11.5cm, 입지름 20.3cm / 본관10947

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 국립중앙박물관' 카테고리의 다른 글

| 국립중앙박물관_도자공예실(조선왕실과 의례용 백자) (0) | 2025.02.22 |

|---|---|

| 국립중앙박물관_도자공예실(전란 이후의 백자 제작) (0) | 2025.02.20 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(조선백자의 품격, 청화백자) (0) | 2025.02.18 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(다양한 분청사기에서 백자로...)-3부 (0) | 2025.02.16 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(다양한 분청사기에서 백자로...)-2부 (0) | 2025.02.15 |