14세기 대내외적인 변동 속에서 국가 주도의 청자 생산에도 변화의 바람이 불었다. 자기의 품질이 다변화되는 한편, 나라의 세금으로 거둬들이는 청자에 '기사己巳(1329)', '경오庚午(1330)', '임신壬申(1332),' 등 제작연대를 뜻하는 간지(干支)를 새겨서 관리하고자 했다.

또 술을 관리하는 '양온서(良醞署)', 왕실 물품을 담당하는 '준비색(准備色)' 등 해당 관청의 이름을 그릇에 새기는 관청명 청자를 만들었다.

14세기 중반 이후, 고려 사회의 혼란이 더해 가는 가운데 왕실과 조정이 생산을 주도했던 전라남도 강진과 전라북도 부안 중심의 자기 가마가 전국 각지로 흩어지고 자기의 품질이 더욱 낮아지는 변화를 맞았다.

이와 같은 자기 제작 환경은 조선 초 분청사기의 제작으로 이어졌다._국립중앙박물관

※ 자료는 국립중앙박물관, e-뮤지엄에서 인용하였습니다.

| 간지(干支)가 새겨진 상감청자 |

| 제작 연대를 의미하는 간지를 그릇의 안 바닥에 상감한 청자를 '간지명 청자'라고 한다. 간지명 청자는 형태와 무늬가 규격화, 정형화된 특징이 있다. 왕실용 물품을 다른 용도로 사용하는 것을 막고 통합적으로 관리하기 위해 만들었던 것으로 생각된다. |

1) 청자 상감 '기사'가 새겨진 대접(靑磁象嵌己巳銘大楪) / 고려(1329년) / 높이 6.2cm, 입지름 18.6cm / 신수7608

그릇 안쪽 바닥을 돌아가면서 버들과 물풀, 물새가 흑백상감으로 새겨져 있으며, 가운데 ‘기사(己巳)’가 흑상감으로 쓰여 있다. 앞선 시기의 청자에 나타나던 유려한 버들가지는 형식적으로 대칭을 이루며 새겨져 있고, 물새 역시 자유롭게 헤엄치는 모습 대신 대칭을 이루며 도식적인 무늬로 나타나고 있다. 무늬의 형식은 시대의 흐름에 따라 변화를 보이지만 고려 전기부터 물가 풍경무늬가 계속적으로 애용되었음을 보여준다.

※ 기사( 己巳)년은 1329년으로 고려 충숙왕 16년입니다

「기사」가 새겨진 청자 상감 연꽃 넝쿨 무늬 대접-신수7608,신수7600,신수7618, 공주1181-1, 신수8504, 신수9368

2)' 임신'이 새겨진 구름 학무늬 청자 상감 대접(「壬申」銘靑磁象嵌雲鶴文大楪) / 높이 5.2cm, 입지름 16.7cm / 동원1158

- 임신(壬申)년은 1332년이며 고려 충혜왕2년

3) 청자 ‘정릉’이 새겨진 연꽃 넝쿨무늬 대접(靑磁 象嵌 蓮唐草文 正陵銘 大楪) / 높이 7.8cm, 입지름 19cm / 신수3439

‘정릉’은 공민왕(재위 1351-1374)의 왕비인 노국공주(?-1365)의 무덤 이름입니다. 노국공주가 사망한 1365년부터 공민왕이 세상을 떠난 1374년 사이에 제작된 것으로 추정되며, 제사 등에 사용된 의례용 그릇으로 여겨집니다. 14세기 왕실 청자의 양상을 보여 줍니다.

4) 「경오」가 새겨진 청자 상감 물가 풍경 무늬 대접(庚午」銘靑磁象嵌柳蘆水禽文大楪) / 덕수3732

- 경오(庚午)년은 1330년이며, 고려 충숙왕 17년입니다.

5) 「계유」가 새겨진 청자 상감 구름 학무늬 대접(靑磁象嵌「癸酉」銘雲鶴文大楪) / 동원1156

- 계유(癸酉)년 1333년이며 고려 충숙왕 복위 원년

| 청자에 새겨진 관청 명칭 |

| ‘소전색’, ‘보원고’ 등 글자가 새겨진 청자는 고려 후기에 주로 제작되었습니다. 도교 의례를 포함하여 왕실 전용 창고나 음식과 관련된 관청의 이름입니다. 왕실과 관청에서 필요한 물품을 해당 관청이 직접 조달하는 체제로 변하면서 그릇에 명칭을 새긴 것으로 추정됩니다.소전색은 조선건국이후 폐지되었습니다 |

1) 청자 '소전'이 새겨진 대접(靑磁燒錢銘盌) / 고려 / 높이 4.4cm, 입지름 8.2cm / 본관9987

소전색(燒錢色)은 1278년부터 1392년까지 존재하였으며, 도교 의례를 운영하던 관청이었습니다, '소전'은 돈을 태우는 의례 행위를 말한다.

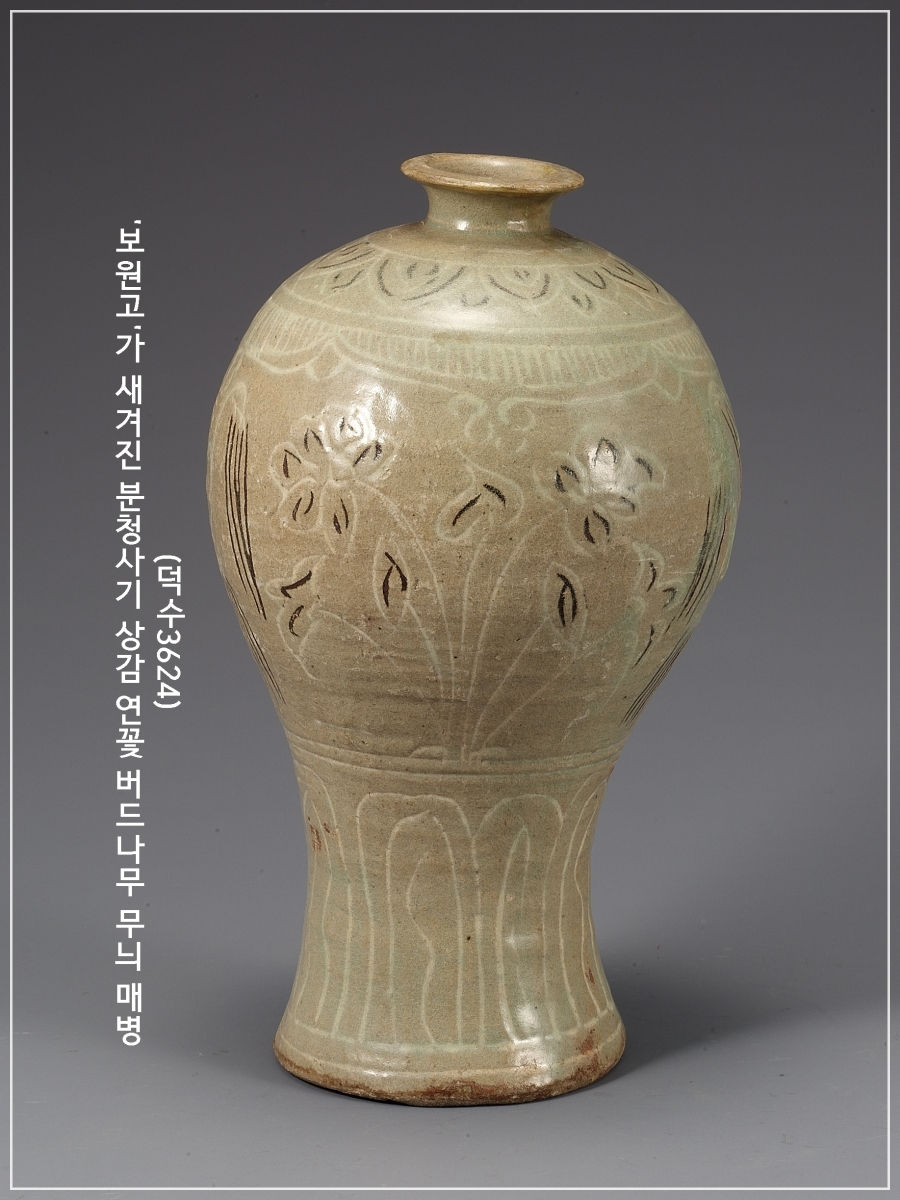

2) '보원고'가 새겨진 분청사기 상감 연꽃 버드나무 무늬 매병(「寶源庫」銘 粉靑沙器 象嵌 蓮柳文 梅甁) / 덕수3624

몸통의 상단부에는 1369년부터 조선 초까지 존속하였던 ′보원고(寶源庫)′라는 관사의 이름이 있어, 고려 말 상감청자에서 분청사기로 변화하는 과도기적 양상을 이해할 수 있는 좋은 자료이다. 무늬를 새긴 수법은 엉성하고 조잡하지만, 좌우로 쭉쭉 갈라져 뻗은 버드나무 등의 표현은 고려 상감 청자에는 없었던 새로운 미감인 활달함과 과감함이 엿보인다.

※ 보원고(寶源庫) / 1369년 ~ 1392년까지(추정)

궁궐의 귀중품을 보관하던 창고었으며, 1369년(공민왕19)이 노국대장의 명복을 빌기 위한 관서로 설치하였으며, 공민왕의 사후 제사 보원고((寶源庫)에서 지냈으며, 기우제를 지내는 등 왕실 관련 행사도 담당하였습니다.

3) 청자 상감 '양온'이 쓰인 편병(靑磁象嵌良醞署銘扁甁) / 고려 / 높이 29.5cm, 구멍지름 7.7cm / 신수15145

양온(良醞 )은 고려 시대에 궁중의 술을 빚고 보관하는 일을 담당하던 관아인 양온서(良醞署)이며, 이 항아리에 술을 보관하였을 것입니다.

- 양온서(良醞署)는 고려 문종대(1022년)부터 1372년(공민왕 21년)까지 존재하였습니다. 궁궐에 술을 바치는 일을 담당했으며, 1308년부터 여러 번 명칭이 바뀌다가 1372년에 사온서(司醞署)가 되었습니다.

4) 준비서가 쓰인 청자

준비색准備色 / 1355년 이후부터 1390년까지 존재(추정)하였으며, 왕실에 물품을 공급하던 관청으로 추정됩니다. '색(色)'으로 끝나는 관청은 왕실 의례나 행사 등을 위해 설치하는 임시 기구였는데, 왕실 재정으로 운영되었습니다.

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 국립중앙박물관' 카테고리의 다른 글

| 국립중앙박물관_도자공예실(조선의 건국과 새로운 도자문화) (0) | 2025.02.04 |

|---|---|

| 국립중앙박물관_도자공예실(고려청자의 계승, 상감분청사기) (0) | 2025.02.01 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(청자제작의 다변화) (1) | 2025.01.27 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(청자에 담긴 고려인의 차와 술문화) (0) | 2025.01.26 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(상감청자와 금속기) (0) | 2025.01.25 |