※ 자료는 국립중앙박물관, e-뮤지엄에서 인용하였습니다.

▼ 백자 양각 매화무늬 뚜껑 있는 합(다른명칭白磁陽刻梅花文有蓋) /조선 / 전체높이 10.8cm, 높이 7.2cm / 동원376

▼ 백자양각매화문발(다른명칭白磁陽刻梅花文鉢) / 조선 / 높이 13cm, 뚜껑지름 16.7cm / 덕수1243

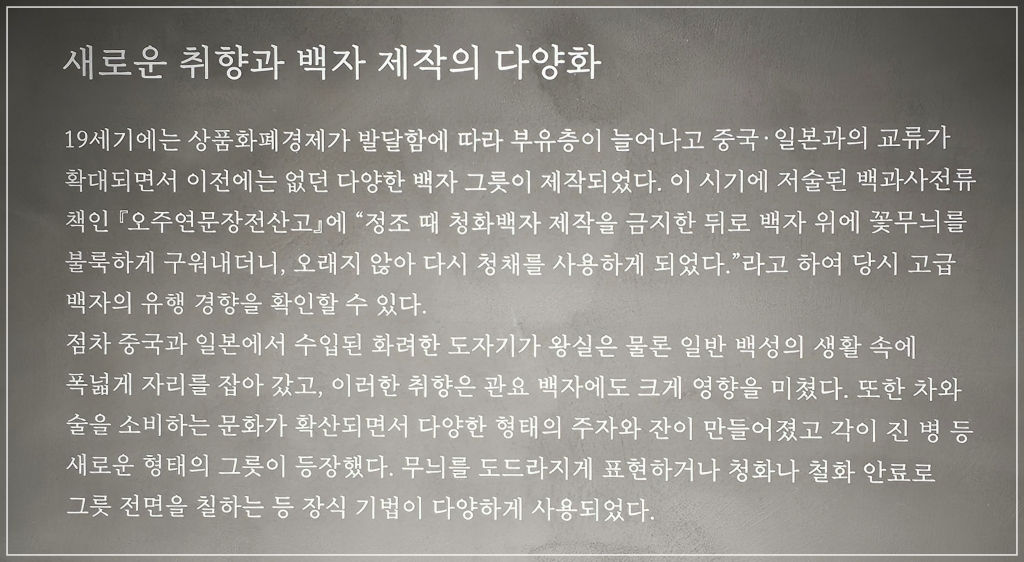

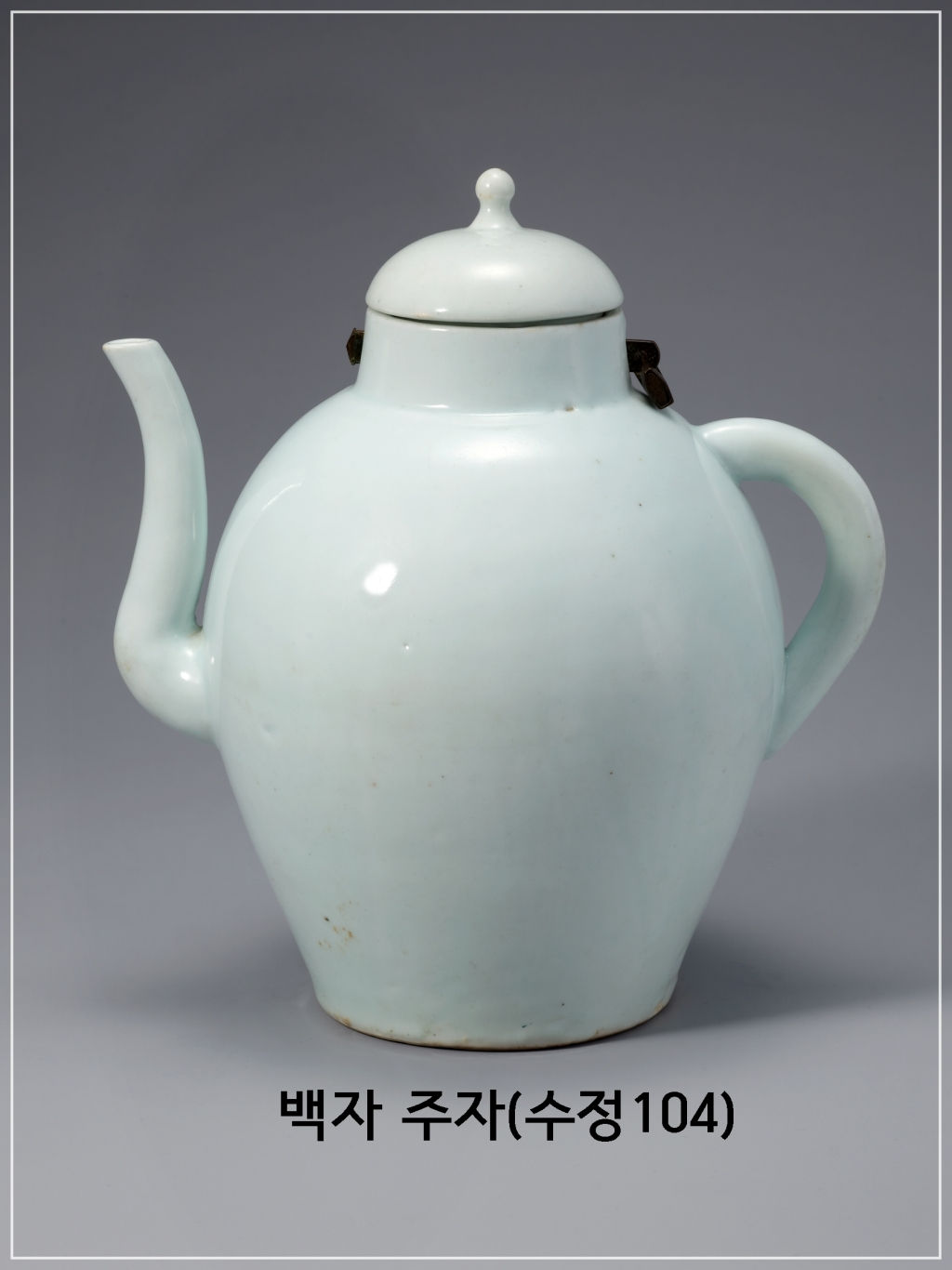

| 백자 주자(白磁注子) / 조선 / 높이 27.8cm, 입지름 8.1cm / 수정104 |

| 우아하고 풍성한 항아리 모양의 몸체를 지닌 주전자이다. 장식 없는 고운 흰 흙에 푸른빛이 살짝 도는 백자 유약을 두텁게 씌웠다. 그리고 목과 뚜껑에 자물쇠를 달아서 독약 같은 것을 넣지 못하도록 했다. 은은한 흰빛에 기품이 서려 있다. |

| 백자각병(白磁角甁) / 조선 / 본관8099 |

| 18세기 후반 이후 중국 자기의 영향을 받아 새롭게 등장한 백자 병입니다. 판 형태를 만들어 네 면을 부착해서 만들었고, 몸체의 네 곳에 청화 안료를 사용해 산수무늬 등으로 장식하거나 전면을 채색해서 꾸미기도 했습니다. |

| 백자 통형 병(白磁筒形甁) / 조선 / 높이 21.3cm, 입지름 2.8cm / 수정6 |

| 18세기 후반 이후 수입된 외국 도자기의 영향으로 제작된 백자 병입니다. 청화 안료나 철화 안료를 사용해 몸체의 전면을 채색 기법으로 장식하기도 했습니다. |

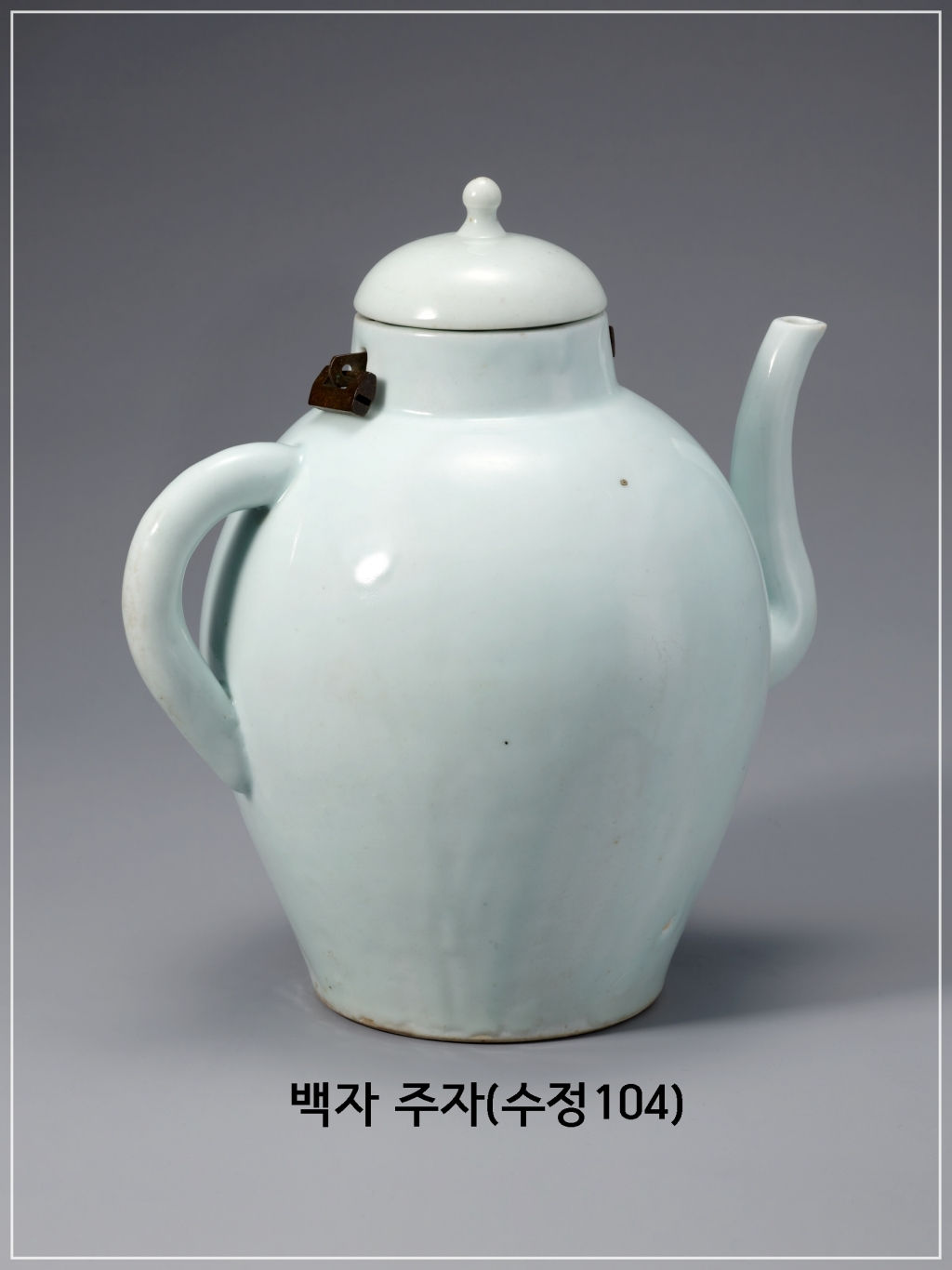

| 백자양각매화문탁잔(白磁陽刻梅花文托盞) / 조선 / 전체높이 11.4cm, 지름 8.2cm / 덕수1576 |

| "백자양각 매화문 계영배"는 내부 관의 설치 없이 잔 몸체 안에 격벽을 설치하고 잔 안의 액체가 잔 밖으로 벽을 타고 떨어지도록 독특하게 제작하였다. 먼저 몸체 겸 잔대는 마치 뚜껑이 부착된 통형 주자처럼 몸체와 잔대를 합쳐놓은 것 같은 형태다. 몸체 외측면에 출수구가 설치되었고 상부에는 잔을 받치는 홈이 파져있고 홈 측면에는 구멍이 뚫려 있다. U자형의 잔은 외면에 양각으로 매화를 조각하고 구연부에는 매화 가지를 두텁게 첩화 성형하였다. 관은 별도로 설치하지 않고 대신 잔 일부분에 얇게 격벽을 두고 벽을 통해 술이나 물이 잔 내외로 통하게 하여 벽이 관의 역할을 하도록 하였다. 격벽이 설치된 부분의 구연부 위로는 첩화된 매화 가지가 잔 내면의 구연부를 살짝 덮도록 성형하였다. 마치 관을 구연부에 비스듬히 부착한 것과 같다. 잔에 따라진 물이 첩화된 벽 높이를 넘으면 자연스럽게 잔 내부의 물은 구연부를 통해 외부로 흘러 잔대로 떨어지게 하였다. |

※ 잔에는 一枝春(일지춘)이 양각되어 있으며, 뜻은 봄에 꽃이 피는 매화(梅花)라고 하며, 선비들이 좋아하던 나무였으며, 받침대의 飮中八仙(음중팔선)은 중국의 시인 두보의 시" 음중팔선가"에 나오는 술을 즐기는 여덟사람을 뜻합니다.

※ 잔에는 매화를 새겼습니다.

※ 계영배(戒盈杯)는 과음을 경계하기 위해 술이 일정 이상 차오르면 새어 나가도록 만든 것으로 절주배(節酒杯)라고도 하며, 이 잔에는 과유불급(過猶不及), 즉 인간의 끝없는 욕심과 지나침을 경계하는 선조들의 교훈이 담겨 있습니다.

서양에서는 ‘피타고라스의 컵(Pythagorean Cup)’ 이라고도 합니다.

▼ 백자양각매화문탁잔(白磁陽刻梅花文托盞) / 조선 / 전체높이 6.2cm, 입지름 8.2cm / 덕수5333

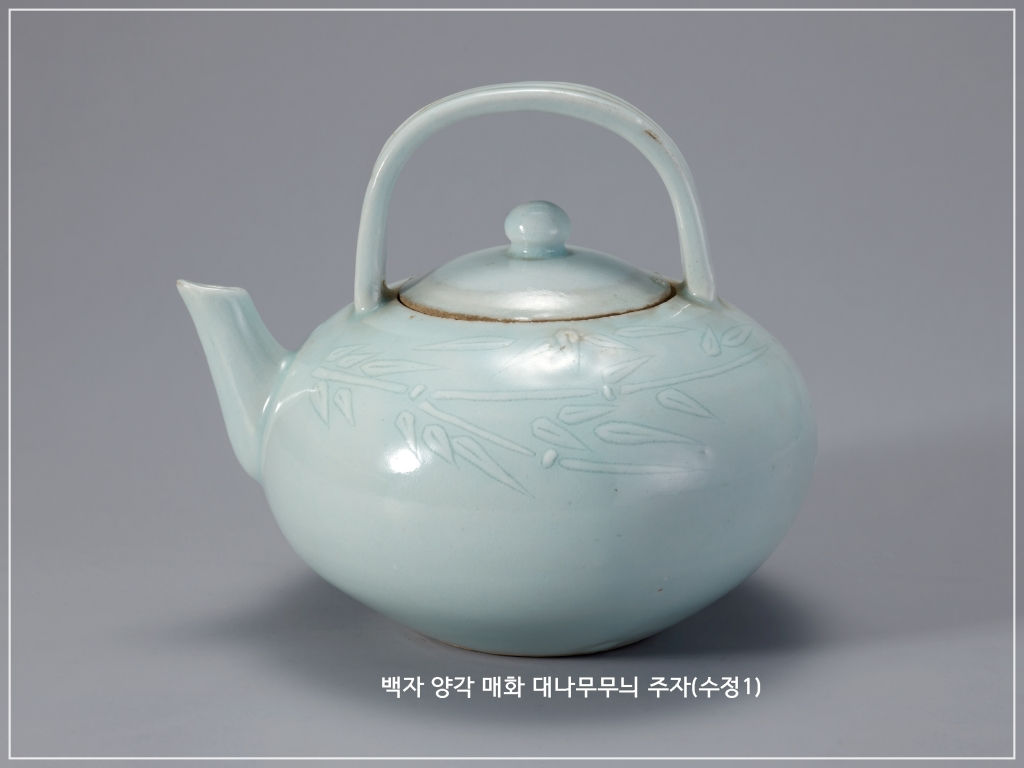

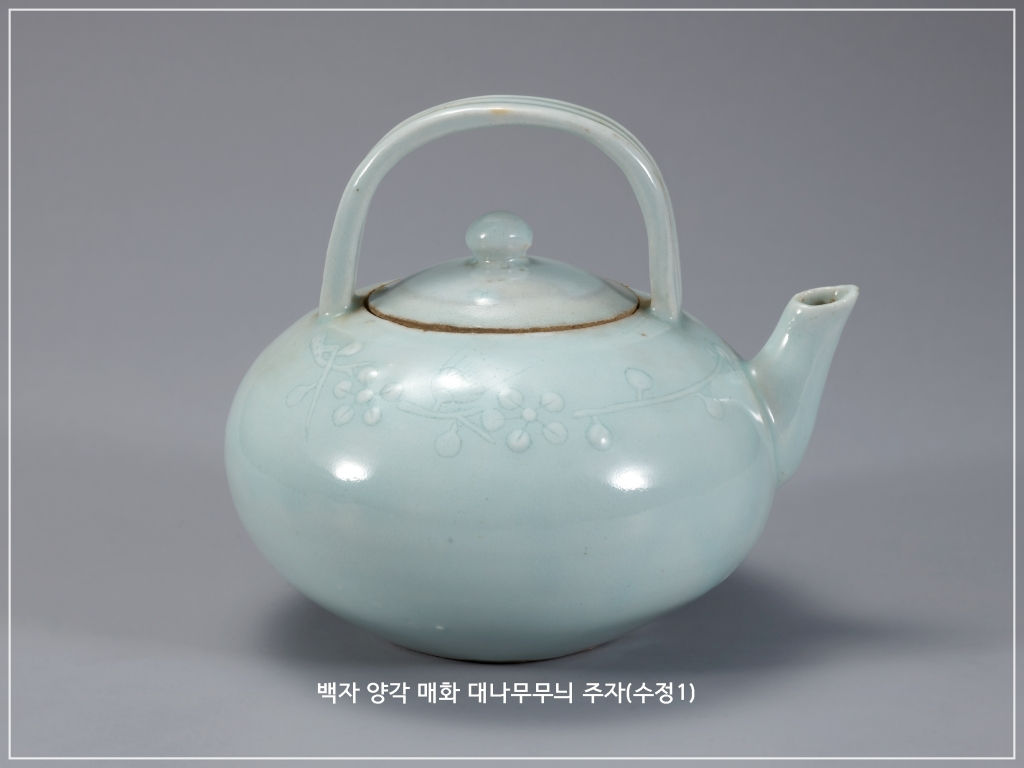

▼ 백자 양각 매화 대나무무늬 주자(白磁陽刻梅竹文注子) / 조선 / 높이 12cm, 몸통지름 12.3cm / 수정1

▼ 지통과 필통

▼ 백자투각연환문 필통(白磁透刻連環文筆筒) / 조선 / 본관2494

| 백자 투각 파초무늬 필통(白磁透刻芭蕉文筆筒,) / 조선 / 높이 13cm, 입지름 12.8cm / 동원602 |

| 가로와 세로의 너비가 동일한 원통형 필통의 몸체 가득 파초 잎을 서로 교차시켜 투각 장식하였다. 파초의 세부는 음각으로 표현하였다. 원통형 필통의 입 부분과 바닥 부분에는 세로로 홈을 넣은 띠를 돌리고, 입 부분 안쪽으로 다소 경사지게 깎은 면 위쪽으로 한 줄 음각으로 선을 돌렸다. 유색은 옅은 청백색이며, 굽바닥과 접지 면에 모래 섞인 내화토를 받쳐 구웠다. |

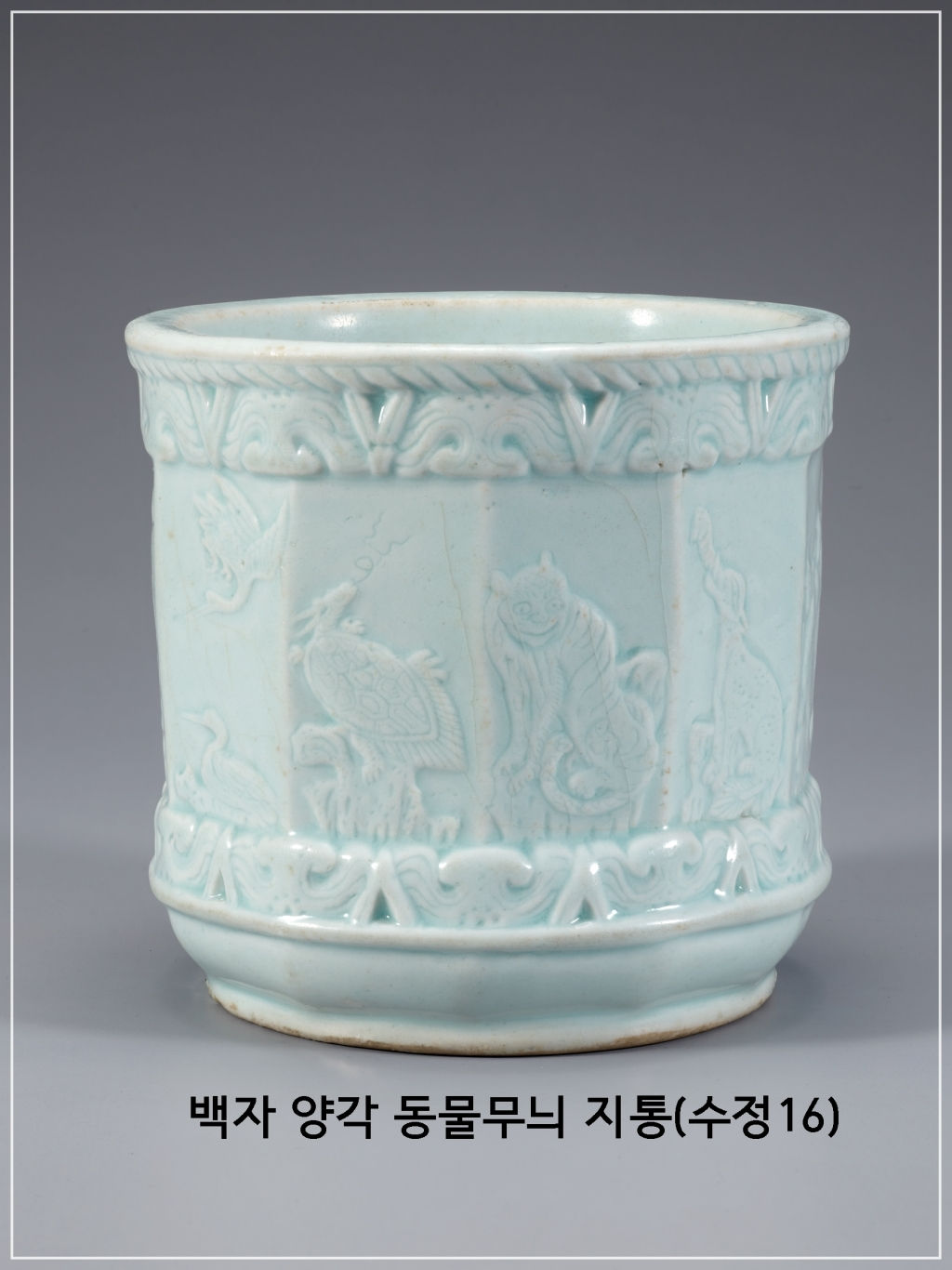

▼ 백자 양각 동물무늬 지통(白磁陽刻瑞獸瑞禽文紙筒) / 조선 / 높이 14cm, 입지름 14.5cm / 수정16

※ 8각의 면에 동물들을 새겼습니다.

※ 물병과 야외용 그릇입니다.

| 백자 동화 대나무 모양 연적(白磁銅釉笙簧形硯滴) / 조선 / 높이 22.1cm, 지름 12.1cm / 덕수4312 |

| 관악기인 생황의 형태를 본떠 만든 백자 연적으로, 몸체 전면에 동화 안료를 사용해 채색 기법으로 장식했습니다. 생황은 길이가 다른 대나무 관을 통에 끼워 둥글게 이어 만든 악기로, 궁중의 의례와 연회용 아악(雅樂)에 필수적일 뿐만 아니라 선비들의 풍류문화와 서민들의 음악에도 쓰였습니다. |

| 백자 동채 야외용 합(白磁 酒盒) / 조선 / 높이 20.1cm, 입지름 12.9cm / 덕수1426 |

| 겉보기에는 3단의 일반 찬합처럼 보이지만, 술과 안주를 함께 담는 야외용 합이다. 가운데 단이 술을 넣은 술병이고 윗단과 아랫단에는 안주를 담는 그릇이나 술을 담는 술잔으로도 사용할 수 있다. 동화 안료로 바깥 면을 고르게 칠했으며 여기에 옅은 푸른색을 띠는 백색 유약을 씌웠다. 굽는 과정에서 곳곳에 동화 안료의 농담이 변한 부분이 있으나 전체적인 색감이 깊고 차분한 느낌의 밝은 자주색을 띤다. 윗단을 열면 내부는 원래의 백색이 그대로 드러나게 되어 있어 붉은색과 흰색의 선명한 대비가 한눈에 들어온다. 무늬나 장식없이 색감만으로 주는 인상이 매우 강렬하다. |

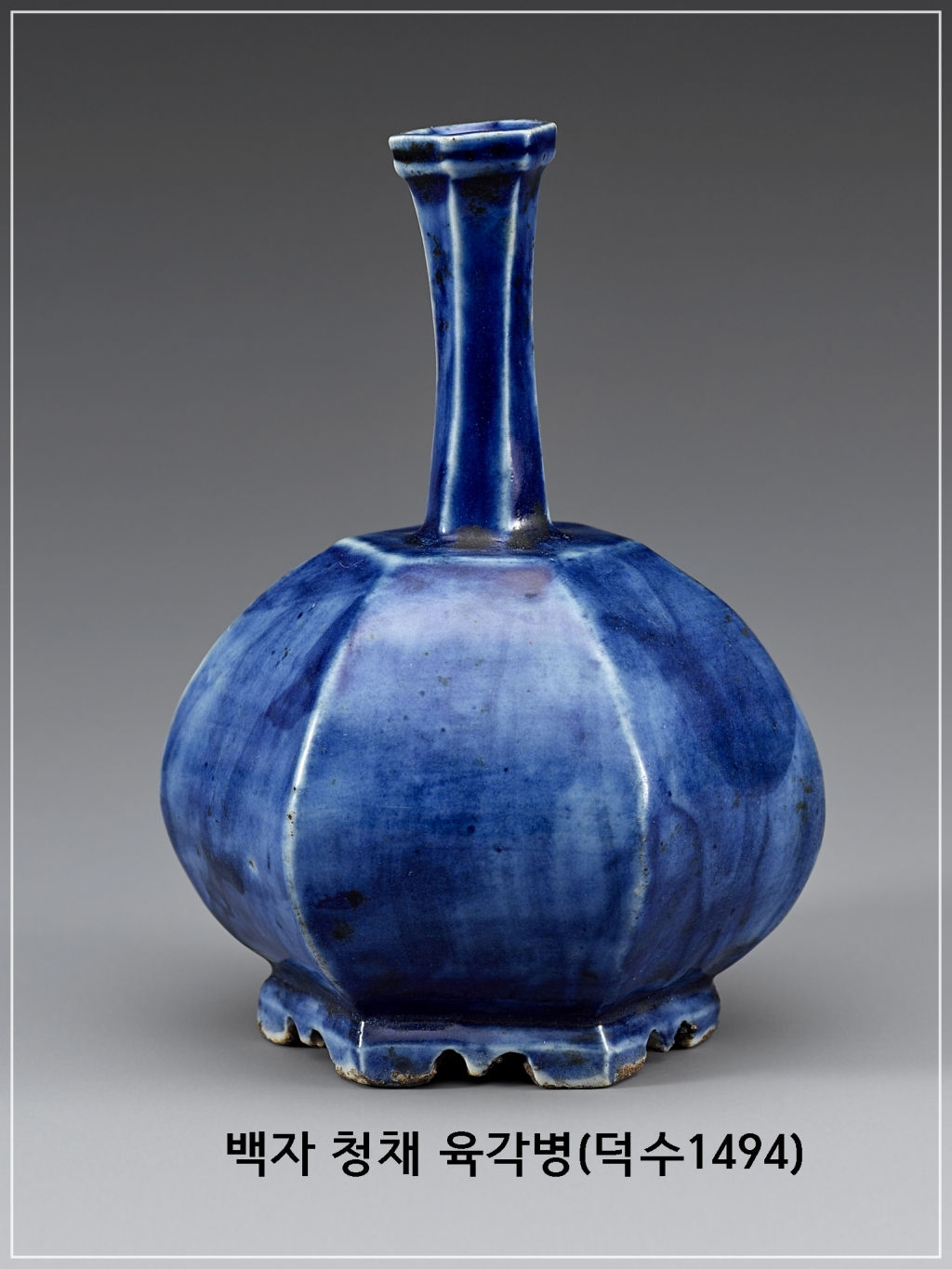

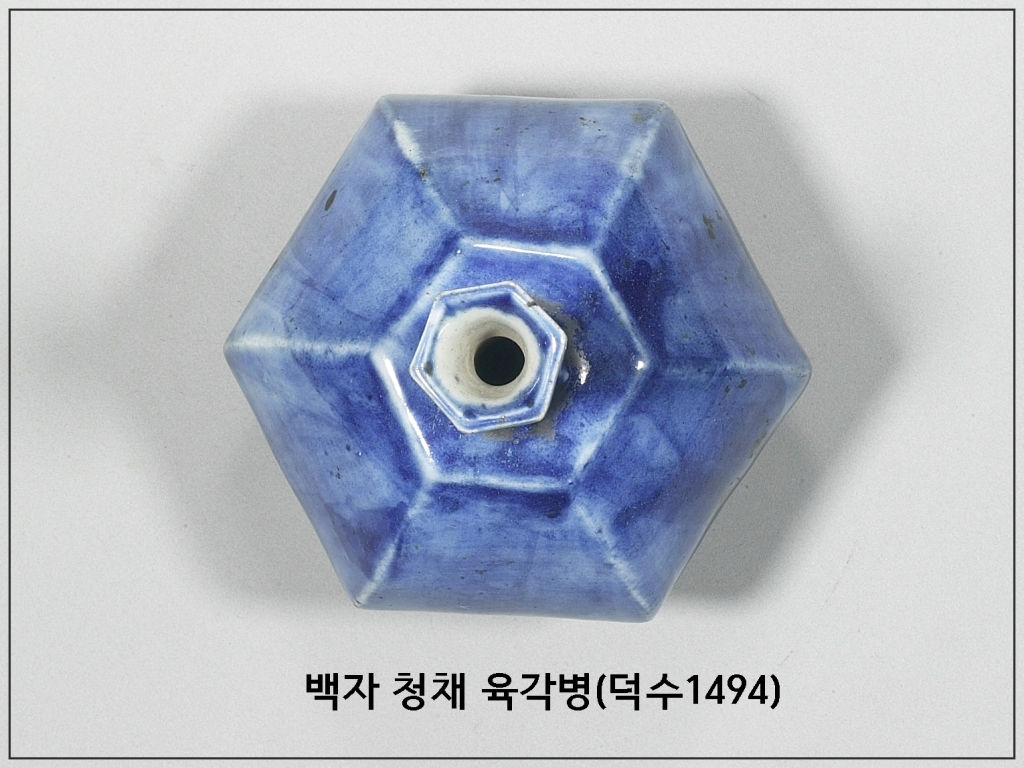

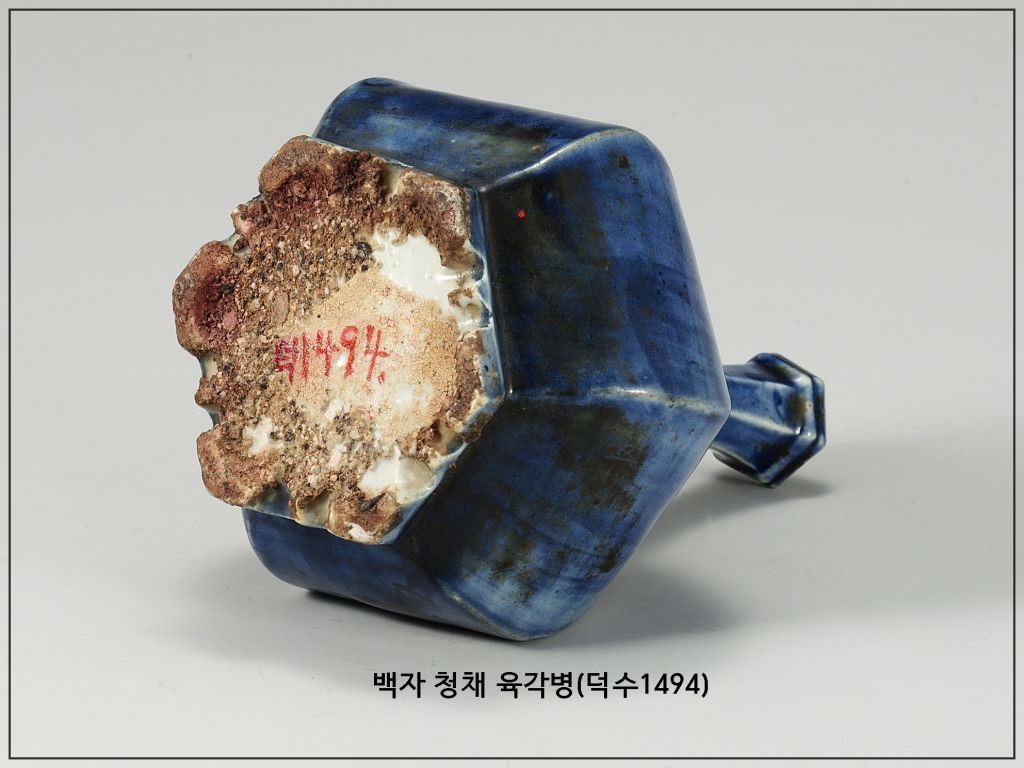

| 백자 청채 육각병(白磁靑畫彩六角甁) / 조선 / 높이 14.9cm, 입지름 2.4cm / 덕수1494 |

| 18세기 이후 각형 백자가 많이 제작되었다. 그 가운데 특히 각병이 많았다. 각병은 음주와 음다 등과 관련한 소비생활과 가장 관련이 깊고, 다각면의 장식효과를 크게 볼 수 있는 기형이기도 했다. 19세기에는 몸체뿐만 아니라 구연부와 굽을 모두 각진 형태로 제작하였고, 목가구의 풍혈을 모방한 굽다리를 붙였다. 육각병과 사각병은 청채로 채색하여 중국 청나라의 남유자기와 같은 느낌을 주려 한 듯하다. 월계꽃수복무늬 다각병에는 수복(修復)과 함께 월계꽃을 표현하여, 장수하며 복을 누리는 것이 사시장철 꽃 피우는 월계꽃처럼 내내 지속되기를 바랐다. 이밖에 국화무늬와 만자연결무늬 등이 장식되었다. 각병의 유행은 호화로운 문화를 향유하고 있는 중국 청에서 문물유입에 영향을 받았다. 독특하고 이색적인 장식 효과를 가진 이 각병은 고급문화를 향유할 수 있는 계층에서 사용되었다. |

| 백자 양각 청채 대나무모양 병(白磁靑畵陽刻竹文竹節形甁) / 조선 / 높이 17.6cm, 입지름 3cm / 동원135 |

| 원통형의 몸체를 깎고 다듬어 대나무 마디처럼 만들고, 윗면 한쪽 모서리에 역시 대나무 마디 모양의 주구(注口)를 붙였다. 몸체의 윗마디와 아랫마디에 각각 대나무 잎을 도드라지게 새겨 넣고 그 위에 맑고 발색이 고운 청화 안료를 칠했다. 절제되고 단아한 형태와 문양 배치가 깔끔한 조화를 이루어 독특한 조형미를 드러낸다. 유색은 옅은 청백색을 띠고, 굽바닥을 편형하게 깎아내고 유약을 닦아낸 후 굵은 모래가 섞인 내화토를 받쳐 구웠다. 다양한 상형(象刑)으로 표현된 조선 후기 백자 문방구의 한 예이다. |

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 국립중앙박물관' 카테고리의 다른 글

| 국립중앙박물관_도자공예실(희고 단단한 백자의 완성) (0) | 2025.02.27 |

|---|---|

| 국립중앙박물관_도자공예실(조선왕실의 마지막 도자기) (0) | 2025.02.26 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(청화백자에 담긴 왕실과 문인의 취향) (0) | 2025.02.24 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(조선왕실과 의례용 백자) (0) | 2025.02.22 |

| 국립중앙박물관_도자공예실(전란 이후의 백자 제작) (0) | 2025.02.20 |