- 게리 헬쎈과 얀스 릭마이어의 수원화성 풍경 -

게리 헬쎈(Gary Helsene)은 미육군의 엔지니어로 한국에 머무르며 1967년 수원화성의 풍경을 촬영하였다. 2007년 여름 수원을 찾아온 게리 헬쎈의 여동생이 사진자료 49점을 수원박물관에 기증하였다. 팔달산에서 조망한 성안 풍경을 비롯한 다양한 전경사진이 선명하게 남아있다.

독일인 얀스 릭마이어(Jens Rickmeyer)는 1968년 8월 한국 역사에 관심이 있어 여행하면서 찍은 수원화성 사진 6점을 이번 전시에 사용할 수 있도록 해주었다. 그가 찍은 사진에는 팔달문, 방화수류정, 연무대, 동북공심돈 등이 담겨져 있다. 게리 헬쎈과 얀스 릭마이어의 사진을 통해 1960년대 재건된 수원화성의 모습을 확인할 수 있다.

- 아래 내용과 사진은 수원화성박물관 / 플리커에서 인용하였습니다 -

▼ 팔달산 위에서 게리 헬쎈[1967년 | 수원박물관]

게리 헬쎈을 주인공으로 팔달산 위에서 수원시가지를 배경으로 찍은 사진이다. 상의에 ‘US ARMY’라는 명찰을 통해 그의 신분을 알 수 있다. 왼손에 카메라를 든 게리 헬쎈 뒤편으로 한국전쟁 때 폭격되어 문루가 없는 장안문이 보이며, 우뚝 솟은 광교산의 산자락이 선명하다.

설명에는 미국 기술자(엔지니어)로 되어 있는데, 미군 군복을 입고 있는것으로 보아 실제로는 미군 기술병인 것으로 보입니다.

▼ 팔달산에서 내려다본 성안의 풍경[1967년 | 수원박물관]

팔달산 아래 성안 마을은 옹기종기 모인 민가와 다양한 건축물들이 성벽과 어우러져 펼쳐지고, 오른쪽 아래로는 정조의 어진을 모셨던 화령전 운한각의 모습이 뚜렷하다.

광교산에서부터 흘러내려오는 물길을 따라 시선을 옮기다보면 화홍문도 만나고, 거기서부터 서쪽으로 성벽을 따르다 보면 장안문도 만나게 된다.

▼ 초석만 남은 서장대와 성벽[1967년 | 수원박물관]

여장(女墻)이 없는 성벽이 팔달산 능선을 따라 길게 이어지며, 멀리 초석만 남은 서장대 터가 눈에 뛴다. 성 밖에 펼쳐진 너른 논과 푸른 나뭇잎에서 싱그러운 계절을 느낄 수있다.

▼ 시멘트로 보수된 여장의 모습도 있습니다.

▼ 초석만 남은 서장대 터[1967년 | 수원박물관]

서포루에서 서장대 쪽으로 걸어가면서 들어오는 풍경은 역시 초석만 뚜렷하게 남은 서장대 터다. 위풍당당하게 군사를 지휘하던 장수가 오르던 서장대는 사라졌지만 남은 초석을 통해 그 위용을 가늠할 수 있다.

▼ 서장대가 보이고 아이들이 장난을 치는데, 아마도 지금의 관광안내소가 있는 곳 인듯 한데, 미군이 무선통신중계소를 설치하는듯 합니다.

▼ 서장대 터 앞의 아이들[1967년 | 수원박물관]

팔달산 여기저기를 뛰노는 아이들의 호기심어린 시선 뒤로 초석만 남은 서장대 터가 흐릿하게 보인다. 이방인에 게 거리를 두지 않는 아이들의 해맑은 표정에서 따뜻함이 묻어난다.

▼ 팔달산에서 본 서호 일대[1967년 | 수원박물관]

팔달산 수원화성 서쪽으로 펼쳐진 넓은 농경지와 서호가 한 눈에 들어온다. 서호는 조선시대 신도시 수원이 건설 될 때 서둔西屯의 관개용으로 축조된 저수지로 축만제(祝萬堤)라 불렸다. 서호 오른편으로는 나지막한 여기산이, 왼편으로는 잘 정비된 서둔이 자리잡고 있다.

▼ 서쪽 성벽과 화서문 일대[1967년 | 수원박물관]

서장대 쪽에서 아래로 이어진 성벽을 따라가 보면 화서문과 서북공심돈 일대의 마을과 넓은 들판이 한 눈에 들어온다. 화서문 밖 물댄 논을 넘어 멀리 만석거도 보인다. 펼쳐진 물댄 논에서 초여름이 느껴진다.

▼ 서북각루 쪽으로 땔감을 이고 가는 아낙네[1967년 | 수원박물관]

팔달산의 낙엽을 모아 땔감으로 쓰려고 머리에 잔뜩 이고 가는 아낙네의 손에는 갈퀴가 들려있다. 성벽을 따라 서북각루로 향하는 굳센 아낙네의 뒷모습이 이방인에게는 퍽이나 인상적이었나 보다. 사진 오른쪽에는 서북공심돈이 보인다.

▼ 화서문 밖 민가[1967년 | 수원박물관]

정겨운 초가지붕의 ‘ㄱ’자 민가는 서민들의 삶을 고스란히 보여준다. 뒤꼍의 우물가에는 장독과 함석물동이 그리고 멋스런 요강이 눈에 뛴다. 그 주변으로 대표적 먹거리인 배추가 잔뜩 쌓여 있다. 울타리 안 마당과 집밖에 쌓아둔 볏짚단을 통해 가을임을 알 수 있다.

▼ 아래 사진 2장은 인터넷의 플리커에서 인용한 사진인데, 게리헬센이 위의 사진과 같은날에 찍은 화서문밖의 북쪽방향입니다. 논의 벼는 추수가 끝났고, 밭에는 배추걷이가 한창인것을 보면 아마도 10월말쯤 되어 보입니다. 멀리 수리산이 보이고, 앞의 논은 대유둔(대유평)입니다

▼ 플리커에서 인용한 사진인데, 왼쪽의 산능선 아래로 무덤들이 많이 보입니다. 지금의 수원영복여고가 있는 자리 입니다

▼ 화서문 위의 미군들[1967년 | 수원박물관]

한국전쟁의 화마가 피해간 화서문 위에는 미군병사 두 명이 수원화성을 배경으로 사진을 찍고 있다. 서북공심돈 너머로 들판이 시원히 펼쳐지고 그 뒤로 광교산 산자락이 병풍처럼 서있다.

▼ 화서문과 아이들[1967년 | 수원박물관]

화서문을 오르는 돌계단에서 해맑게 웃는 아이들을 카메라에 담았다. 성벽 아래 멍석 위엔 겨우내 먹을거리(무말랭이)를 말리고 있다.

▼ 화서문에 오른 게리 헬쎈[1967년 | 수원박물관]

아이들을 뒤로 한 채 게리 헬쎈은 화서문의 돌계단을 올랐다. 그의 두터운 점퍼에서 계절을 감지할 수 있다.

▼ 화서문에서 바라 본 장안문과 성 밖 풍경[1967년 | 수원박물관]

화서문에서부터 성벽을 따라가면 파괴된 북포루(北鋪樓) 위에 옹기종기 모여 있는 사람들 뒤로 문루 없는 장안문이 보인다. 화서문 안쪽으로 난 길로 바삐 손수레를 밀고 가는 남자와 아이들을 무심히 쳐다보며 앉아있는 황소가 한낮의 한가로움을 느끼게 한다.

▼ 문루가 없는 장안문[1967년 | 수원박물관]

한국전쟁으로 문루가 소실된 장안문을 뒤로 한 채 포장된 길로 걸어가는 책가방을 든 학생들에게서 전쟁의 상처를 딛고 일어서려는 희망이 느껴진다.

▼ 7개의 수문이 있는 화홍문[1967년 | 수원박물관]

수원천을 가로지르며 7개의 수문을 아우르는 화홍문은 수원화성에서 아름답기로 손꼽히는 명소다. 수문 위 문루에는 잠시 쉬어 가는 사람들로 북적인다.

▼ 방화수류정[1967년 | 수원박물관]

파란 하늘의 흰 뭉게구름 아래 독특한 건축물로 유명한 방화수류정이 우뚝 솟아 있다. 화홍문과 인접하여 사람들이 가장 많이 찾는 대표적인 정자다. 사진을 찍고 있는 이방인을 쳐다보는 아이와 어머니로 보이는 여자의 시선 속에 낯선 이에 대한 호기심이 느껴진다.

▼ 방화수류정과 용연 일대[1967년 | 수원박물관]

사람들로 북적이는 방화수류정과 그 아래 조성된 인공 연못인 용연이 한 눈에 들어온다. 성벽 안팎의 마을이 방화수류정에서 북쪽으로 이어지고 넓은 들이 저멀리 서북쪽에서 펼쳐지고 산맥은 파도처럼 이어져 있다.

▼ 동장대 밖 마을[1967년 | 수원박물관]

동장대 일대 성밖 마을은 초가지붕 집들로 즐비하고, 곳곳에 기와집도 눈에 들어온다. 마을과 인접한 동장대 뒤로 성벽을 따라가다보면 동북공심돈을 지나 한국전쟁으로 문루를 잃은 창룡문에 이르게 된다.

▼ 동북공심돈에서 만난 미군과 아이들[1967년 | 수원박물관]

허물어진 동북공심돈에서 카메라를 맨 미군과 거리낌 없이 다가서는 아이들 사이엔 서로에 대한 호기심이 잔뜩 묻어난다. 이를 포착하여 한 컷의 사진으로 남긴 게리 헬쎈 역시 낯선 땅의 고적古跡에 대한 호기심이 가득하였으리라.

▼ 팔달문[1967년 | 수원박물관]

팔달문 옹성 철형 여장은 철거된지 50년 만인 1963년에 복원되었다. 옹성 정면에는 사람의 통행을 금지하는 철문을 달았고, 우측 안내판에는 1965년에 제정된 수원시 상징마크가 뚜렷하게 보인다.

▼ 서호 다리를 지나는 미군들과 사람들[1967년 | 수원박물관]

수원화성은 아니지만, 수원의 명소로 손꼽히던 서호를 이방인도 그냥 지나칠 수는 없었나보다. 함께 방문한 병사들과 서호에 놓인 철교를 건

너 축만제 표석이 있는 제방 쪽으로 향하고 있다.

▼ 서호의 여수로 아래로 보는 모습인데, 빨래하는 모습입니다.

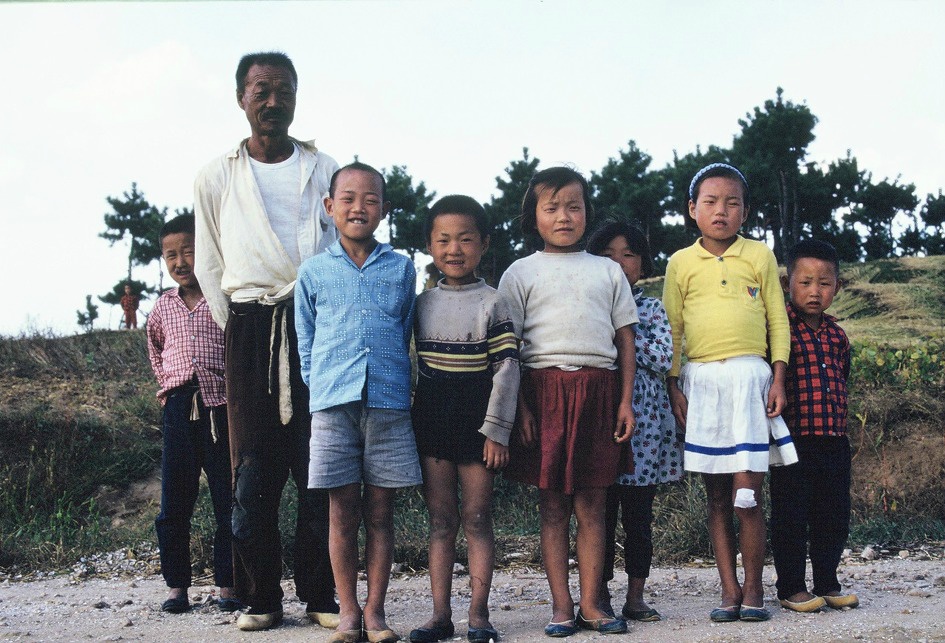

▼ 어느 가족의 모습을 담은 사진인데, 지금에 비하면 대가족이지만 그때는 흔한 모습이었습니다[출처 플리커]

- 다음은 독일인 릭마이어의 사진중에서 수원화성의 사진(8장)들 입니다 -

▼ 시계탑이 서있는 팔달문[1968년 | 얀스 릭마이어]

1963년 옹성의 여장을 정비한 후의 위용을 되찾은 팔달문이다. 문 앞에 제2회 우표전시회 입간판이 보인다. 좌측에 시계탑이 서있는데, 게리 헬쎈의 1967년 사진에서는 볼수 없던 것이다. 팔달문 앞으로 잘 포장된 도로를 활보하는 사람들과 오가는 자전거, 버스 등은 전쟁의 그늘을 벗어나 활기찬 번화가의 모습을 전해준다.

▼ 문루 없는 창룡문[1968년 | 얀스 릭마이어]

수원화성의 동문인 창룡문이다. 한국전쟁으로 없어진 문루와 육축에 새겨진 총탄 자국에서 전쟁의 아픔이 고스란히 전해진다. 한편 문 입구 양옆에 쌓인 시멘트 벽돌과 모래 그리고 소달구지를 통해 재건의 노력도 엿보인다.

▼ 방화수류정[1968년 | 얀스 릭마이어]

녹음이 우거진 숲 사이로 우뚝 솟은 방화수류정은 ‘亞’ 자 모양의 독특한 건축물답게 이방인의 시선도 붙잡았다.

▼ 동북공심돈에서 바라보는 방화수류정이 있는 연무동 마을의 모습 [1968년 | 얀스 릭마이어, 출처 플리커]

▼ 무너진 동북공심돈[1968년 | 얀스 릭마이어]

세월의 풍파를 맞아 앙상한 모습으로 남은 동북공심돈을 동북노대 쪽에서 바라본 것이다. 동북공심돈은 수원화성에서 유일한 타원형 건축물로 내부의 나선형 계단 때문에 소라각이라고 불린다. 동북공심돈 성벽 밖으로 지금의 경수대로가 나있다.

▼ 동북노대에서 바라본 동장대[1968년 | 얀스 릭마이어]

허물어진 동북노대에서 바라본 동장대 안에는 사람들로 북적인다. 그 너머 높게 솟아있는 하얀 조형물은 호국영령을 위하여 1956년에 건립된 충혼탑이다.

▼ 동북공심돈의 총안 틈으로 바라본 동장대[1968년 | 얀스 릭마이어]

동장대는 서장대처럼 군사훈련을 하던 넓은 장소로 연무대라고도 불리는 곳이다. 동북공심돈에서 바라본 동장대 뒤로는 팔달산이 있고 좌측에는 1967년에 개교한 연무초등학교가 있다.

▼ 지금의 영동시장입니다. 그때나 지금이나, 영동시장은 사람들로 무척 붐비는 곳 입니다.[출처 플리커,1968년 | 얀스 릭마이어]

- 끝 -

'▣ 마음으로 가는길 > 수원의 옛날사진' 카테고리의 다른 글

| 수원의 옛날사진[14]-1970년대의 수원(1) (0) | 2019.05.01 |

|---|---|

| 수원의 옛날사진(13)-1950년대~1960년대의 수원 (0) | 2019.05.01 |

| 수원의 옛날사진[11]-미군(美軍)이 본 수원화성(2부) (0) | 2019.04.20 |

| 수원의 옛날사진[10]-미군(美軍)이 본 수원화성(1부) (0) | 2019.04.19 |

| 수원의 옛날사진[9]-수원(사카이마사노스케) (0) | 2019.04.17 |