안양시의 명산인 삼성산 자락에 자리 잡은 역사 깊은 삼막사(三幕寺)를 알아보겠습니다. 삼막사가 있는 안양(安養)이라는 도시의 지명은 고려태조 왕건에 의해 창건된 안양사(安養寺)에서 유래되었는데, 불교에서는 안양(安養)이란, 마음을 편하게 하고 몸을 쉬게 하는 즐거움만 있고 괴로움은 없는 자유롭고 아늑한 극락정토(極樂淨土)의 이상향이라고 합니다

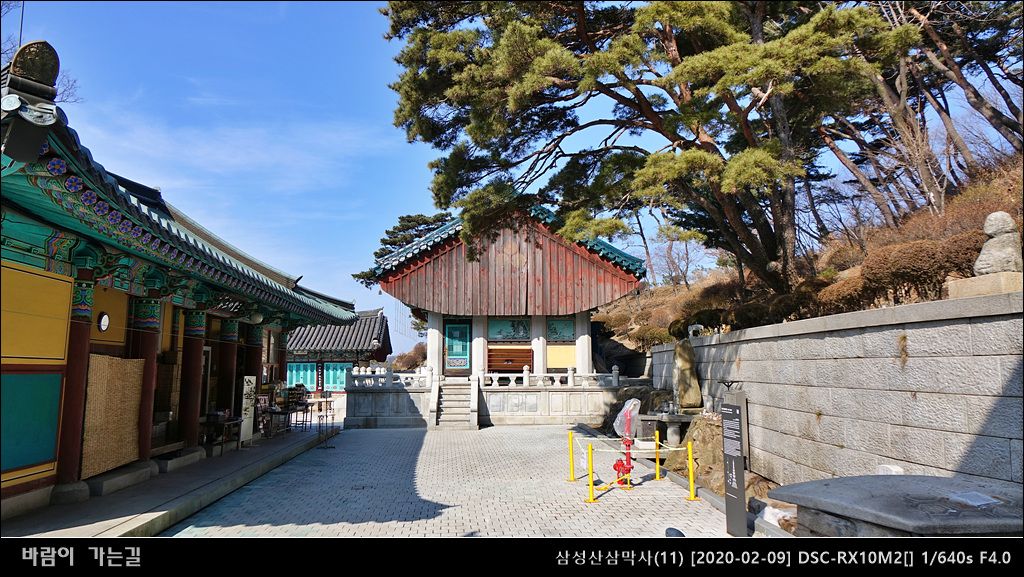

▼ 겨울의 삼성산자락에서 바라보는 삼막사입니다. 삼성산 정상에서 멀지 않아서 등산객들의 발걸음이 잦은 곳입니다.

[자료사진:경기도] 자료사진으로 보는 꽃피는 봄날의 삼막사입니다.

[자료사진:경기뉴스] 가을이 깊어지고 있는 일요일 삼막사에 사람들이 길게 줄을 서서 국수공양을 기다리고 있습니다.

▼ 삼막사의 불이문(不二門)입니다. 삼막사는 신라시대에 원효대사(元曉大師 : 617~686)가 창건하여 그 뒤 조선 초기에 무학대사(無學大師 : 1327~1405)가 중수하였고 서산대사(西山大師 : 1520~1604) 등이 수도한 곳이라고 전합니다.

▼ 삼막사의 범종루입니다.

▼ 정면은 명왕전(冥王展)이며, 흔히 명부전(冥府展)이라고 합니다. 왼쪽은 망해루, 오른쪽은 육관음전입니다.

▼ [자료사진:경기문화재연구원] 삼막사명부전(三幕寺冥府殿)은 경기도문화재자료 제60호이며, 조선 고종(高宗) 17년(1880)에 건립된 명부전은 삼막사에서는 명왕전이라고 현판을 하였습니다.

[자료사진:경기문화재연구원] 2016년의 명왕전 내부 모습입니다. 두 마리의 용이 천장에서 시왕들을 내려다보고 있습니다

▼ 삼막사의 종무소 뒤편입니다

▼ 삼막사 대웅전이며, 화재로 소실되고, 육관음전으로 바뀌었습니다

[자료사진:방방콕콕] 대웅전이 화재로 소실되어 다시 짓고 육관음전이라는 현판을 달았습니다.

[자료사진:경기관광] 육삼관음전의 모습인데, 처음 보는 불단입니다.

[자료사진:방방콕콕] 종무소 뒤편의 모습입니다. 삼층석탑과 귀부감로수가 있습니다

▼ 종무소의 아주 오래전의 사진이며 1980년 이전의 사진으로 보입니다. 지금과는 많이 달라 보입니다.

▼ 지금은 화재로 없어졌지만, 화재 이전의 모습입니다.

[자료사진:뉴시스] 2022년 3월 종무소가 화재로 불타버린 모습...화재는 방화였으며, 방화범은 주지인데, 스스로 불을 내고 열반에 들었습니다.

화재로 떨어진 지붕을 보니 동판기와입니다. 요즈음은 지붕을 흙기와가 아닌 동판 기와로 많이 바꾸어가고 있는 중입니다

[자료사진:방방콕콕] 바위에 감실을 만들고 관음보살을 모셨습니다

[자료사진:방방콕콕] 천불전옆에 보이는 삼층석탑과 거북이 모양의 석조인 감로수입니다. 삼층석탑이 대웅전 앞에 있어야 하는데 왜 저기에 있지? 멀리서 봐도 꽤 멋진 석탑입니다

▼ 삼층석탑 아래쪽에 있는 귀부(龜趺) 형의 감로정석조(甘露井石槽)입니다. 이 귀부형 석조는 거북 모양의 석조와 후대에 만들어진 거북의 등껍질 문양이 새겨진 뚜껑이 있습니다. 이 석조는 1837년(헌종4년)에 조성된 것으로 4 개의 원통형 석재가 받치고 있습니다.

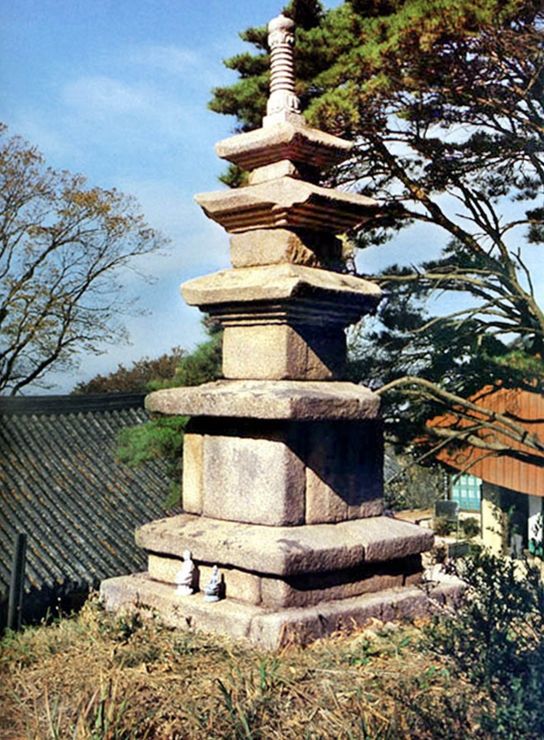

▼ [자료:경기문화재연구원] 삼막사의 삼층석탑입니다. 보통은 대웅전앞에 있어야 하는데, 웬일인지 사찰 뒤편에 있는 것이 으아스러운데, 무슨 일이 있어서 옮겨진 것으로 보입니다.

▼ 이 삼층석탑은 고려 고종 19년에 몽골군의 3차침입을 용인 처인성에 물리친 몽골전투전문장수 김윤후의 공적을 기념하기 위해 세운 석탑이라고 합니다.

▼ 석탑의 구조를 세부적으로 보면 30여가지의 명칭으로 구분이 되는데, 간략하게 잘 설명되어 있습니다.

▼ [자료사진] 커다란 바위 위에 올려져 있고, 상륜부가 안보입니다.

▼ [자료사진:경기문화재연구원] 아주 오래전 1980년대의 사진으로 보이는 삼층석탑입니다

▼ [자료사진] 언뜻보면 통일신라시재의 석탑처럼 보이는데, 신라양식을 이어받은 고려시대의 석탑입니다.

[자료사진:방방콕콕] 천 개의 불상을 모신 천불전

▼ 월암당(月庵堂)이라는 선실(禪室)이며, 원만한 조계종단의 화합을 위해 힘쓰던 제30대 총무원장 월암당 정대(月庵堂 正大) 대종사가 2003년 입적하신 곳입니다.

▼ 삼막사 사적비이며, 안내문에서 보면 조선 숙종 33년에 이 비석을 세웠습니다

▼ 월암당 위에 마애산신상이 있는데 바위면을 파서 감실을 만들고 산신각에서 흔히 볼 수 있는 산신과 동자, 호랑이 등을 양각하였습니다. 오석(烏石)에 시주가 명단이 빼곡한데 끝에 2009년 11월이라고 새겨져 있습니다.

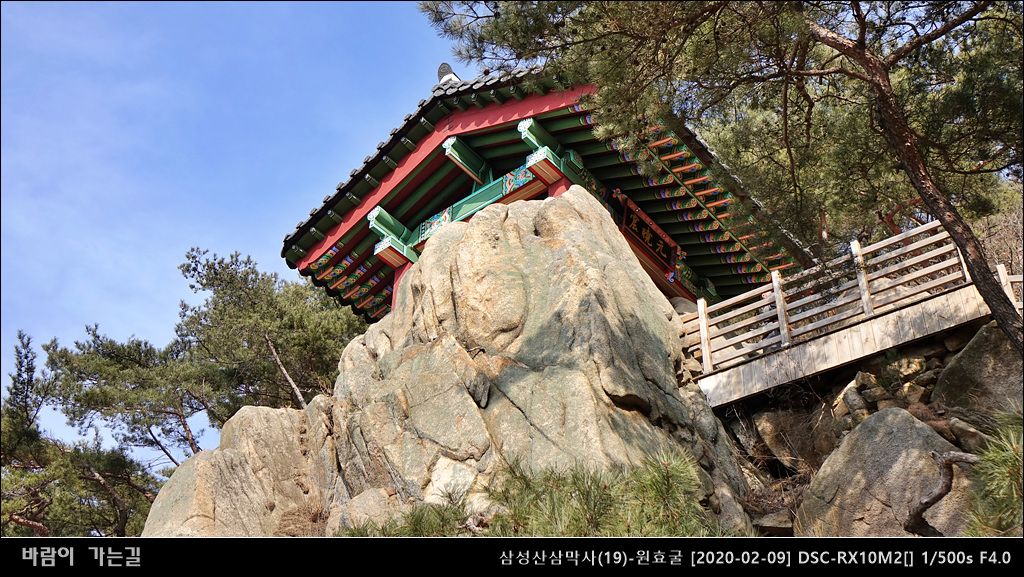

▼ 등곡대(燈谷臺)는 조선시대 학조대사(學祖大師)가 수도하던 곳으로 알려져 있습니다. 학조대사의 호는 등곡(燈谷)입니다. 등곡대 위에는 원효굴이 있는데, 이 굴에서 학조대사가 득도(得道) 하였다고 합니다

※ 학조대사의 자료를 찾아보았습니다.[출처: 한국민족문화대백과사전]

조선전기 금강산유점사, 해인사 대장경판당 등을 중창한 승려.역경승이며, 본관은 안동(安東). 속성은 김씨. 호는 등곡(燈谷)·황악산인(黃岳山人). 아버지는 김계권(金係權)이다. 신미(信眉)·학열(學悅) 등과 함께 선종의 승려로서 세조의 두터운 신임을 받았다. 여러 고승들과 함께 많은 불경을 국어로 번역, 간행하였다.

학덕이 뛰어난 당대의 명승이었으며 웅문거필(雄文巨筆)의 문호로 칭송되었다. 왕실의 귀의를 받아 세조 이후 중종에 이르기까지 수많은 불사를 일으켰다. 1464년(세조 10) 속리산 복천사(福泉寺)에서 임금을 모시고 신미·학열 등과 함께 대법회를 열었다.

세조13년(1467년) 왕명으로 금강산유점사(楡岾寺)를 중창하였고, 1488년(성종 19)인수대비(仁粹大妃)의 명으로 해인사 중수 및 대장경판당을 중창하였다. 1500년(연산군 6) 왕비의 명으로 해인사의 대장경 3부를 간인(刊印)하고 그 발문을 지었으며, 1520년(중종 15) 왕명으로 다시 해인사 대장경 1부를 간인하였다.

- 그러나 왕실과 가까운 관계를 이용하여 부패, 월권행위를 자행하여 사림파의 지탄을 받았으며, 군장사(窘長寺)의 주지로 있을 때는 영응대군의 과부 대방군부인 송씨와 간통하여 물의를 빚기도 했다.(위키백과)

- 법주사 복천암에 있는 학조등곡화상탑이며, 조선초에 유행하던 8각 원당형 승탑(부도)입니다

▼ 등곡대를 멀리서 보는 모습이며, 원효굴에 지붕이 씌어져 있습니다.

▼ 원효굴에 오르다 보면 내려다 보이는 월암당(月庵堂)입니다.

▼ 올려다보는 원효굴입니다

▼ 바위 사이에 돌담을 쌓고 좌대를 만들어서 수도승(원효)을 앉혔습니다. 사실 원효가 창건했다는 절집이 워낙 많아서 도대체 몇 개의 사찰을 장건했는지는 아무도 모르는 비밀이기는 합니다.

▼ 삼귀자를 내려다봅니다

[자료사진:경기도] 꽃피는 봄날에 백련지의 모습입니다.

▼ 장수의 바다생물 거북이 귀(龜)자를 글씨를 세가지로 다르게 각서한 문자도 삼귀자(三龜字)입니다

▼ 삼막사 삼귀자는 시‧서‧화의 삼재로 알려진 지운영(池雲英, 1852-1935)이 백련암지(白蓮庵址)에서 은거할 당시 꿈속에서 관음보살을 보고 장수 거북이를 뜻하는 귀(龜)자를 받아서 쓴 것이라고 합니다

삼귀자 좌측에 「불기 2947년 경신중양 불제자 지운영 경서」란 명문이 있어 1920년에 쓴 것이며 서체는 전서(篆書)로 우측에는 「관음몽수장수영자」라 하여 꿈에 관음보살을 본 후에 글씨를 썼음을 알 수가 있습니다

지운영은 종두법을 실시한 지석영(池錫英)의 형입니다. 거북이 귀(龜)를 받았자는 백련암지는 현재는 없습니다

가운데 글자는 마치 고구려 벽화에서 보는 현무도를 보는 듯합니다.

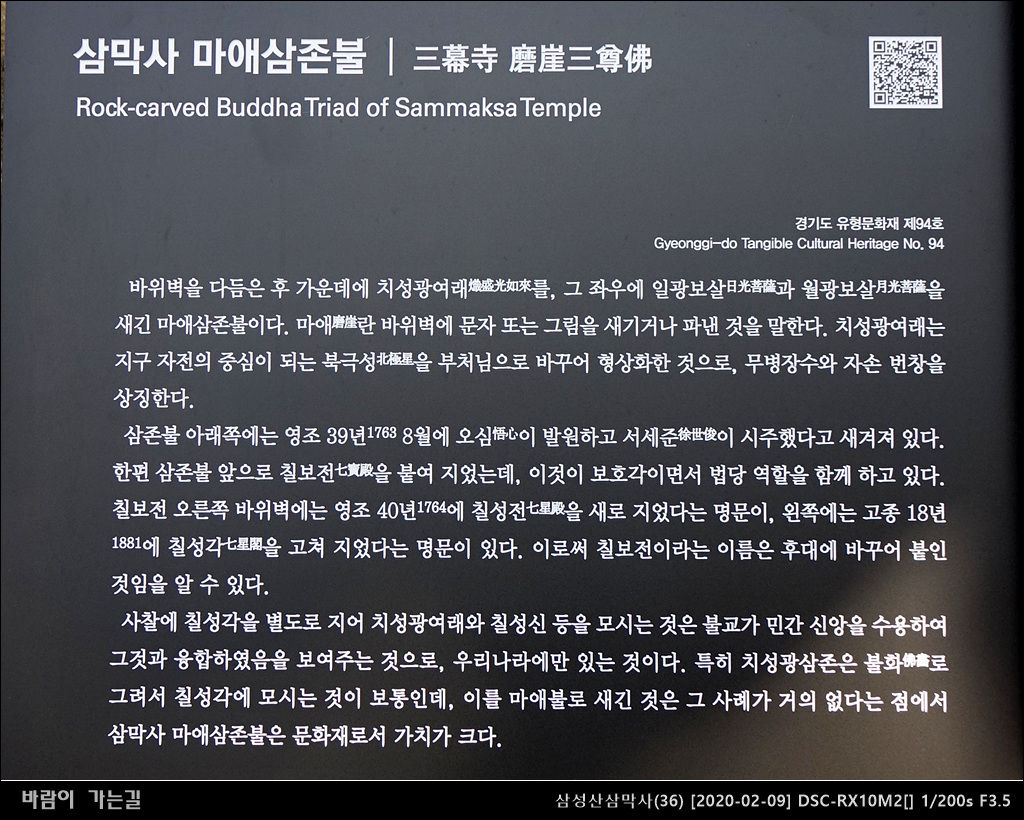

▼ 칠보전(七寶展)입니다. 그런데 통상 칠성각이라고도 합니다. 영조 39년(1763)에 시주하여 영조 40년(1764)에 칠성전을 지었다고 하였으므로 마애삼존불도 이때 완성된 것으로 보입니다.

▼ 칠보전은 원래 조선시대에는 칠성각이었는데, 후대에 칠보전으로 현판을 바꾸어 달았습니다. 아무래도 각(閣)이라고 하면, 부처님이 아닌 일반 민간신앙의 상징물을 모시는 곳이 되므로 부처님을 모시는 전(展)으로 이름을 바꾼 듯합니다.

▼ 칠보전 내부에는 바위면에 새긴 마애삼존불(磨崖三尊佛)이 모셔져 있으며, 가운데 자리한 본존불은 ‘치성광여래불(熾盛光三尊佛)이며 좌보살은 일광보살, 우보살은 월광보살이라고 합니다.

자세히 보면 본존불의 코가 이상한데, 옛날에 석불의 코를 긁어서 먹으면 아들을 낳거나, 자식을 얻을 수 있다는 속설이 있었으며, 시골에서 가끔 보이는 미륵불의 코를 보면 대부분 코가 긁힌 자국이 보입니다

▼ 본존불인 치성광여래의 손을 보면 둥그런 것을 들고 있는데, 세상을 평정한다는 금륜입니다

▼ 칠보전(칠성각)앞에는 자연의 창조물인 남녀근석이 있는데, 보통은 남근석이 대부분 하나만 서 있는데, 삼막사에는 완벽한 형태의 남여근석이 2m 정도의 거리에 있습니다

이 남녀근석은 삼막사가 창건되기 훨씬 이전부터 토속신앙으로 숭배되어 왔다고 볼 수 있는데, 이 바위를 만지면서 자식을 원하고 출산과 일가(一家)의 번영(繁榮), 무병 및 장수를 빌면 효험이 있다고 전하며, 4월 초파일과 칠월칠석날 등에는 각지에서 수많은 사람들이 몰려와 치성을 드렸다고 합니다.

[자료:경기관광] 아주 오래 전의 자료사진인데, 남녀근석의 기묘한 음, 양의 조화를 보는 듯합니다.

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 경기지역 문화재' 카테고리의 다른 글

| 수원박물관-야외전시장(송덕비) (0) | 2023.04.02 |

|---|---|

| 수원박물관-야외전시장 (0) | 2023.03.30 |

| 태고사 원증국사탑(북한산) (0) | 2023.03.08 |

| 용주사 문화재(5)_대웅보전,목조삼세불좌상,탱화 (0) | 2023.02.11 |

| 용주사 문화재(4)_오층석탑 (0) | 2023.02.10 |