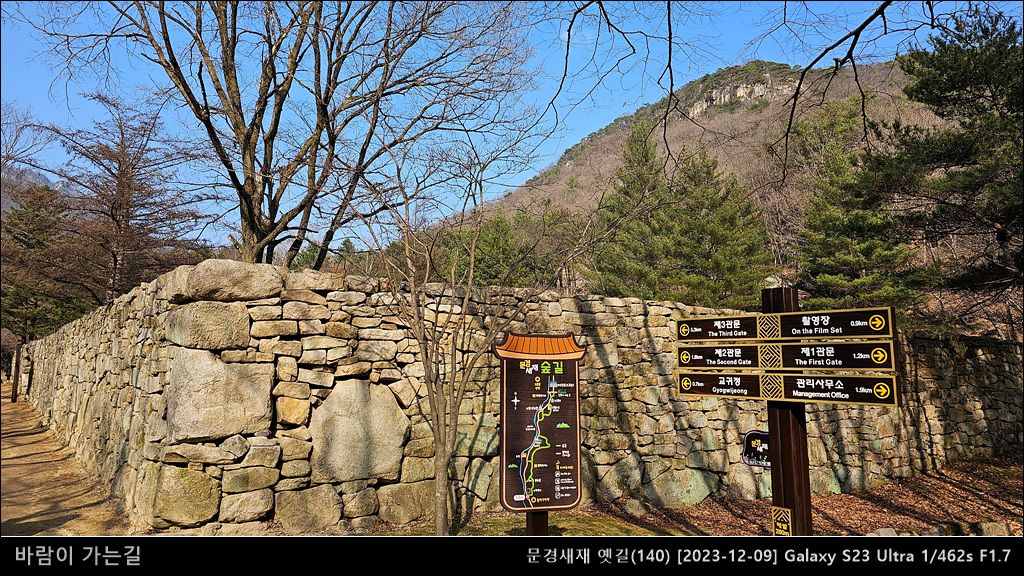

문경새재는 충북 괴산군 연풍면과 경북 문경 사이에 있는 고개로서, 조선시대까지 서울과 동래(부산) 사이를 연결하는 가장 짧은 교통로였고, 군사적으로도 매우 중요한 고개였습니다.

새재는 한문(漢文)화 되면서 조령(鳥嶺)이라고 쓰기 시작했는데, 길이 대부분 제1관문 ~ 제3관문 사이의 문경에 있기 때문에 문경새재라고 합니다

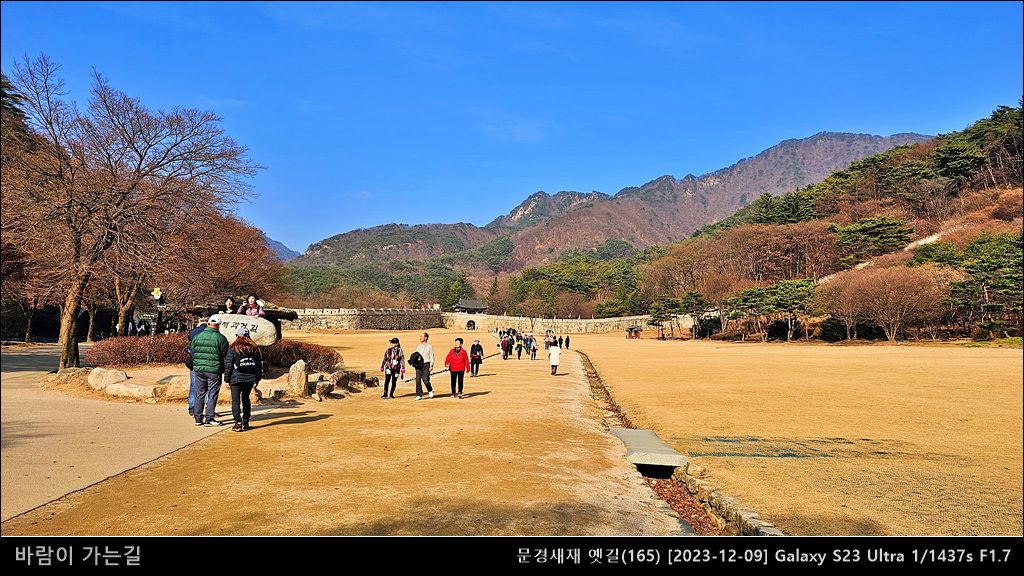

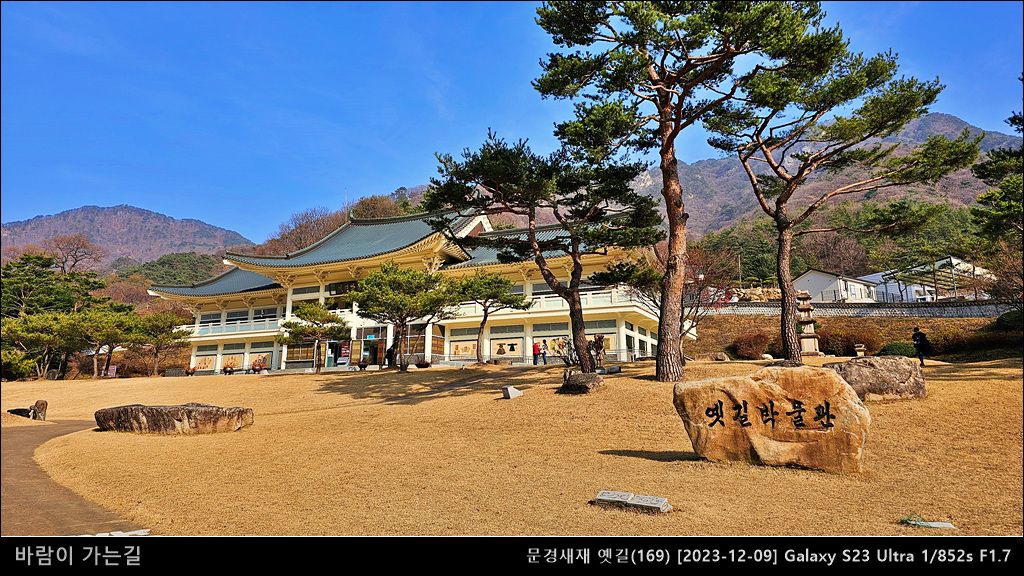

문경새재에는 여러 번 가보았는데, 갈 때마다 이야기 거리를 만들어서, 사람들의 흥미를 유발해서 꼭 가보고 싶은 명소(名所)가 되었습니다.

약 10년 전 부터는 제3관문에서부터 소조령까지 약 10Km의 길을 연풍새재라고 합니다

▼ 괴산군 연풍면의 고사리 주차장에서 출발하기 전에 앞에 보이는 3개의 봉우리 중에서 중앙이 신선봉이며, 오른쪽이 마패봉이고 왼쪽은 뾰족봉입니다.

※ 새재는 무엇이고 조령은 무엇인가에 대해서 이런저런 자료를 찾아보았습니다.

새재의 유래에 대해서 몇 가지 설이 있는데요!!!.

1) 나는 새도 넘기가 힘들어서 쉬어서 가는 고개라는 뜻이다(조령)

2) 고개에 풀이 많다는 뜻이다(초점(草岾))

3) 경상도 사투리로 풀을 새라고 하여서 새재라고 한다

4) 계립령(하늘재)과 이화령의 사이에 있는 샛길(사잇길)에 있는 고개라는 뜻이다.

5) 옛 문헌에 샛길을 조도(鳥道)라고 하였기 때문이다.

기록에 의한 자료를 보면...

초점[草岾]은 풀초(草), 고개점(岾)으로, 풀이 무성한 고갯길을 말하는데, 『고려사(高麗史)』지리지, 『세종실록지리지(世宗實錄地理志)』, 『경상도지리지(慶尙道地理誌)』, 『경상도속찬지리지(慶尙道續撰地理誌)』 등에 지금의 새재를 풀고개라는 초점[草岾] 으로 기록하고 있습니다.

조선 성종 때 발행한 『신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』에서는 "새재를 조령(鳥嶺)이라 하지만 사람들은 초점(草岾)이라고도 한다.”라고 기록되어 있으므로, 새재를 한자로 옮기면서 초점(草岾)이나 조령(鳥嶺)이 되었다고 추정이 됩니다.

또한 초점(草岾)이나 조령(鳥嶺)이라 한문이름에 관계없이 사람들은 ‘새재’라고 불렀는데, 사잇길의 샛길이나, 새로운 길의 뜻 신(新)과 나는 새의 (鳥;조)와 발음이 같아 "새재"를 한자로 옮기면서 조령(鳥嶺)으로 표기하게 되었을 것으로 추정합니다

※ 요즘 표준어 인 풀(草)의 옛말은 새였는데, 아직도 쓰고 있는 푸새와 남새가 있습니다

- 푸새란, 산과 들에 자생하는 푸성귀를 푸새라고 하고,

- 남새란, 무나 배추처럼 심고 가꾸어서 먹는 채소를 말합니다.

어느 날 새고개를 한자로 옮겨서 쓰다 보니 풀이 나는 새(鳥)가 되고 말았습니다. 결론은 새(鳥)와는 관계가 없는 고개라는 결론을 얻게 됩니다.

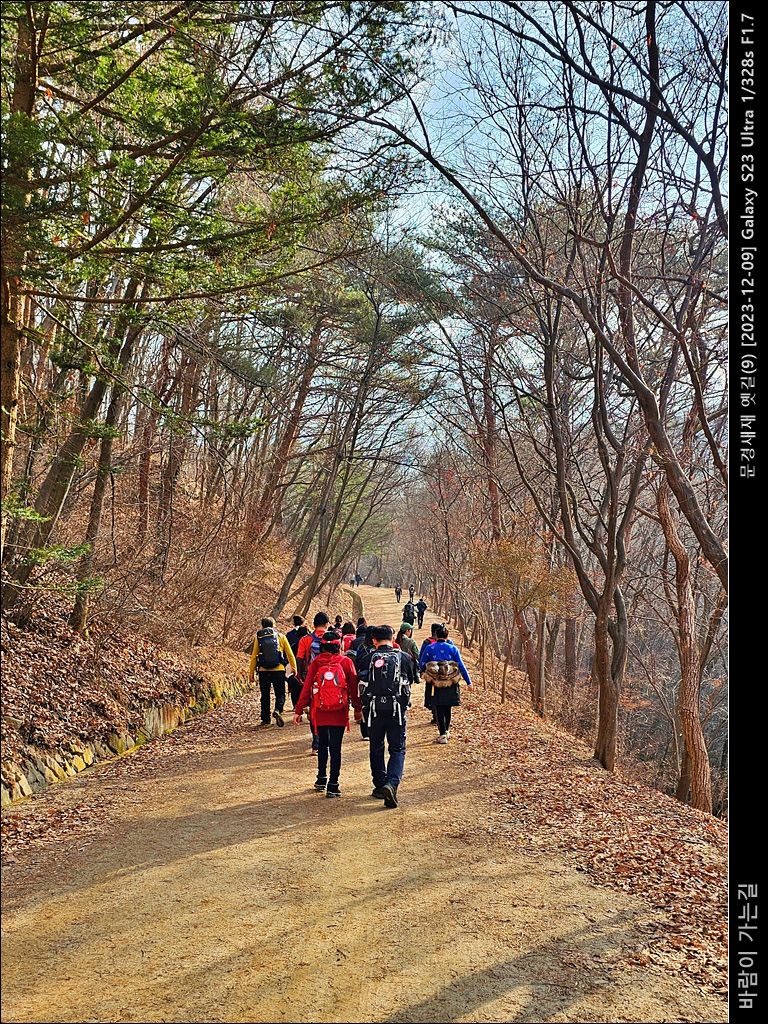

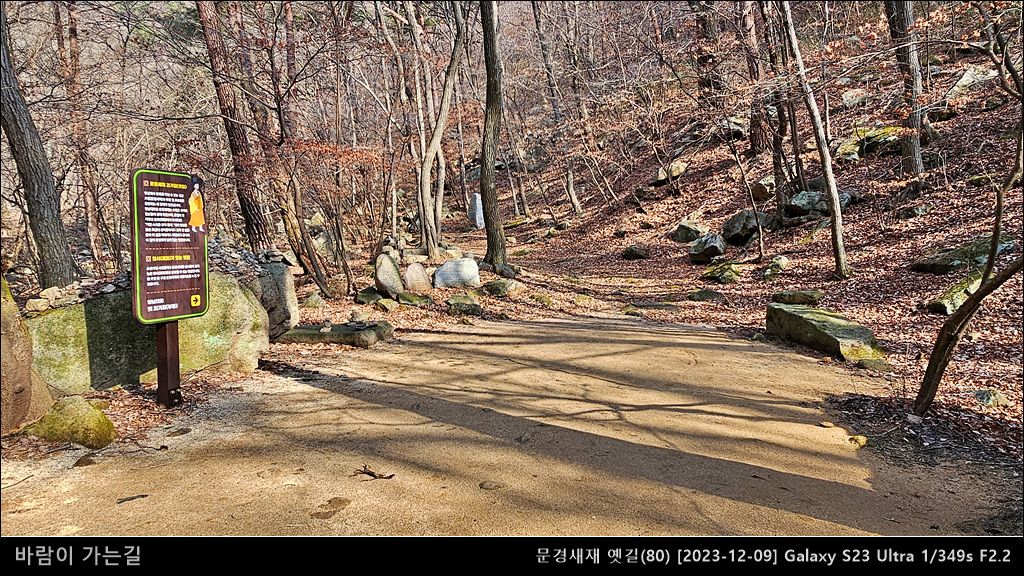

▼ 제3관문(조령관)으로 올라가는 길은 너무 좋은 길인데, 이 길은 자동차 통행길로 만든 길이며, 실제 옛길은 오른쪽 계곡을 따라 있습니다

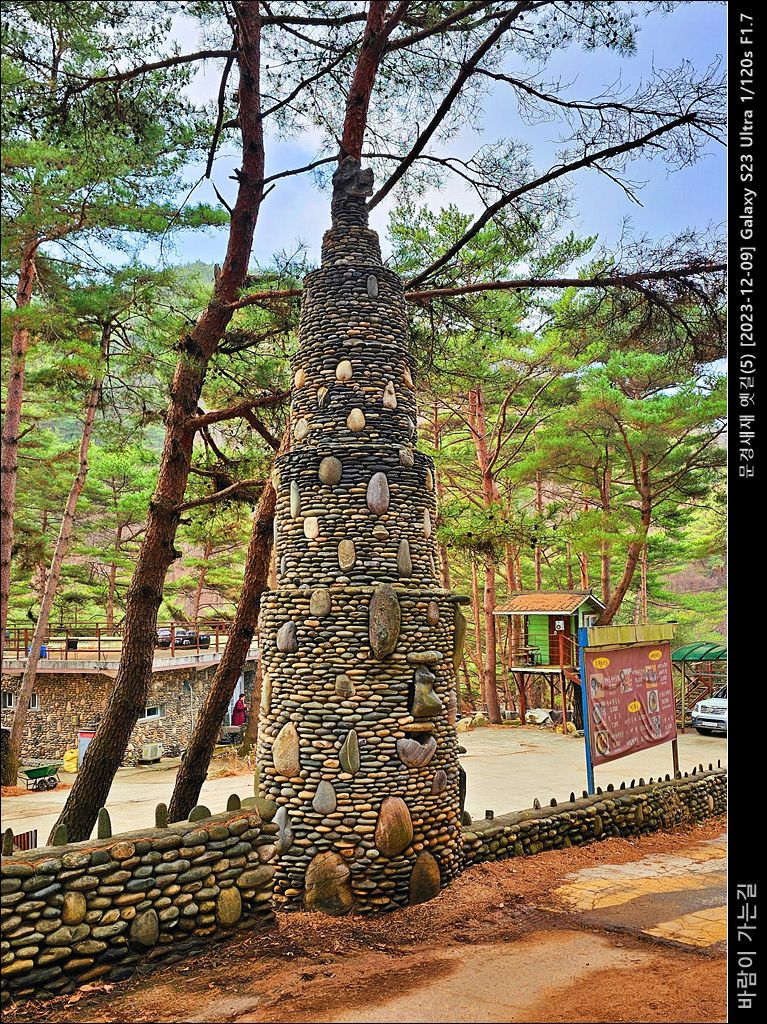

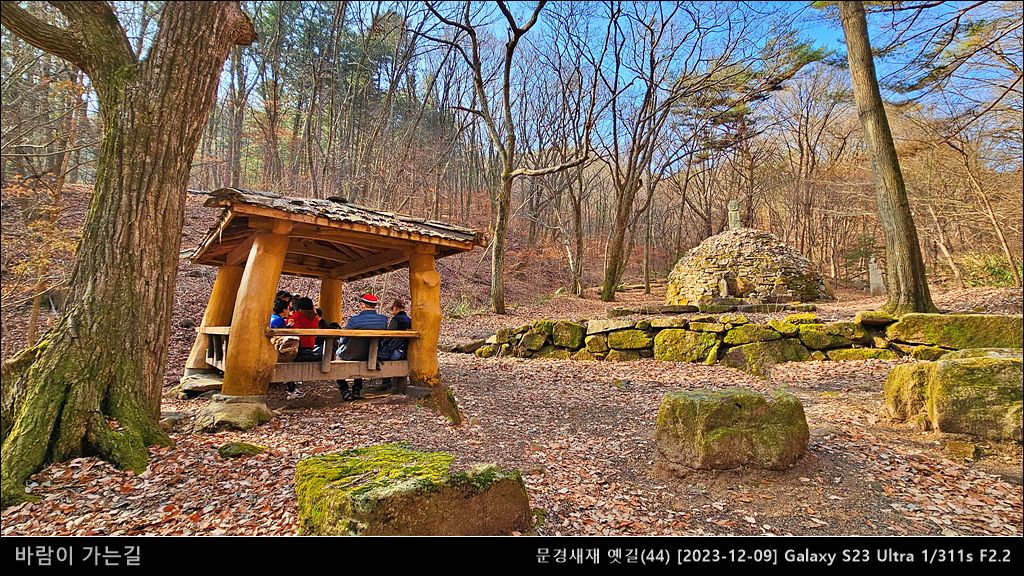

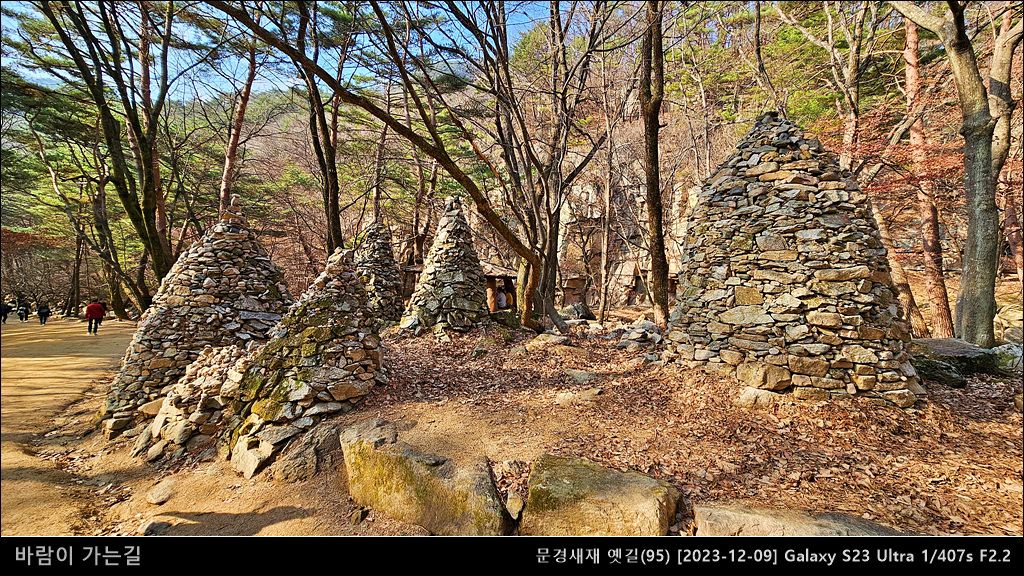

▼ 보통 정성으로는 어려운 탑 쌓기를 하였는데, 조약돌 크기만 한 몽돌로 5층 돌탑을 쌓았습니다.

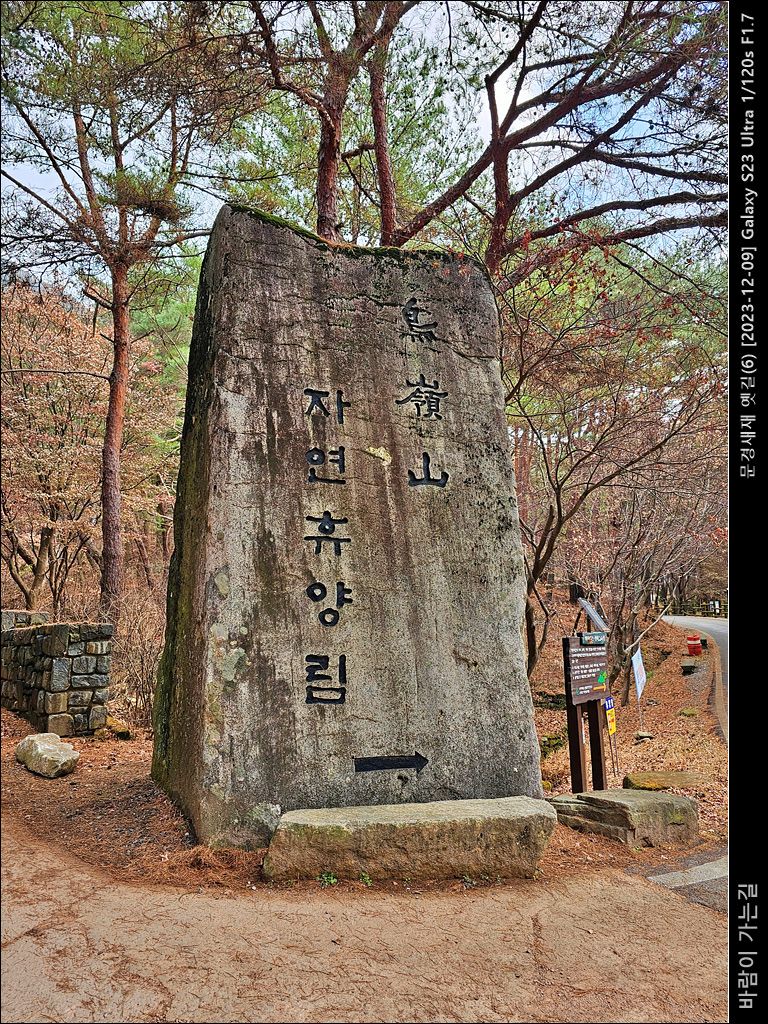

▼ 거대한 자연휴양림 표지석이며, 오른쪽의 옛길로 들어갑니다

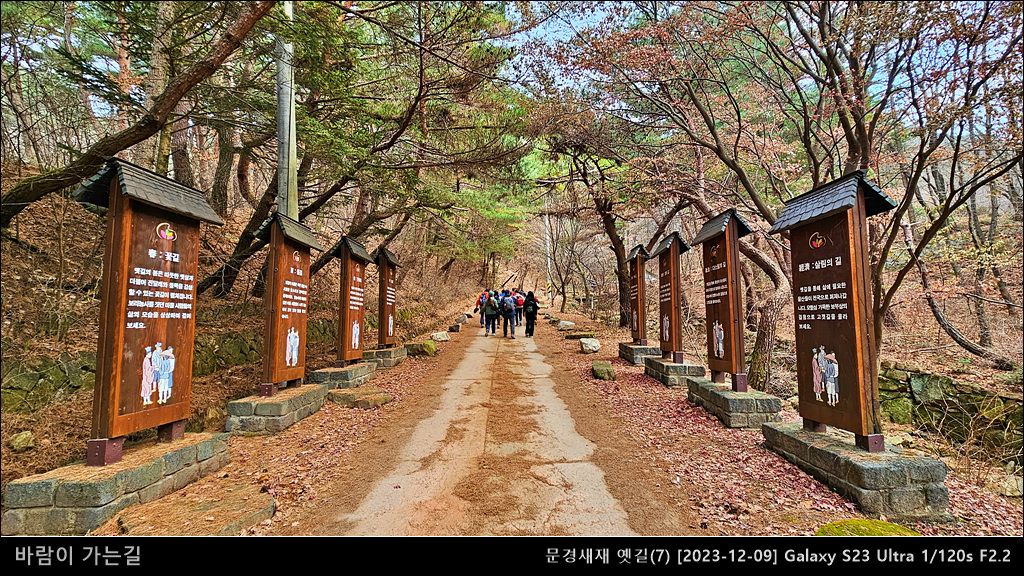

▼ 옛길이 아니어서 그런지 길이 너무 좋습니다.

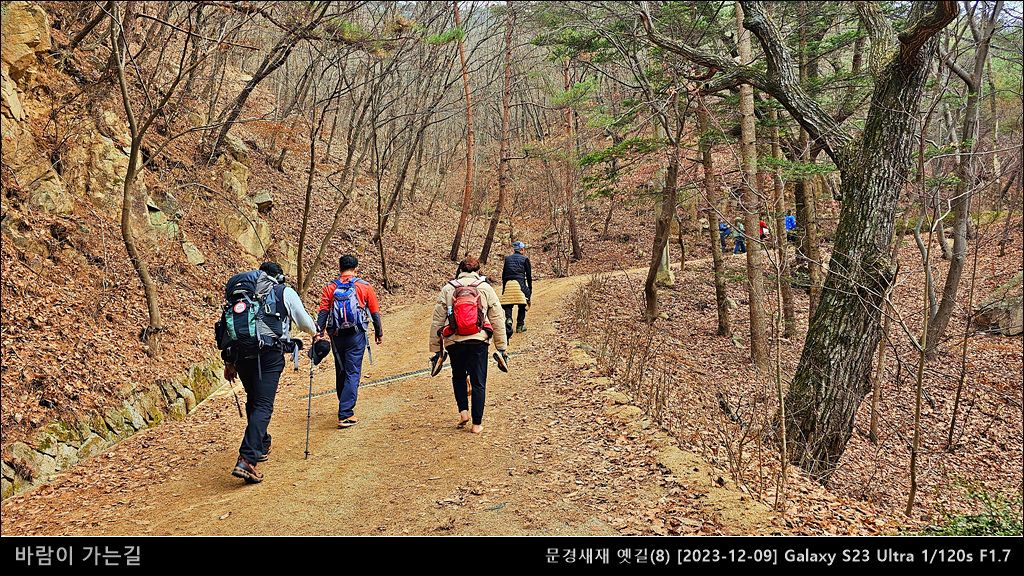

▼ 어느 정도 포장길을 지나면 흙길이 나오는데, 맨발 걷기는 전국 어디서나 유행이 되었습니다.

▼ 고사리 주차장에서 제3관문까지는 약 2km 정도를 걸어가야 합니다

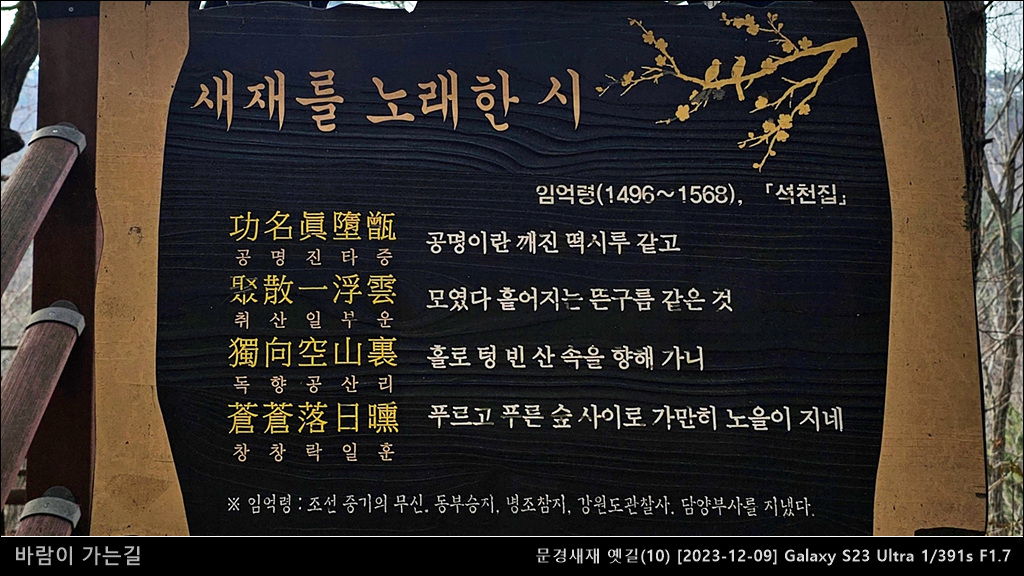

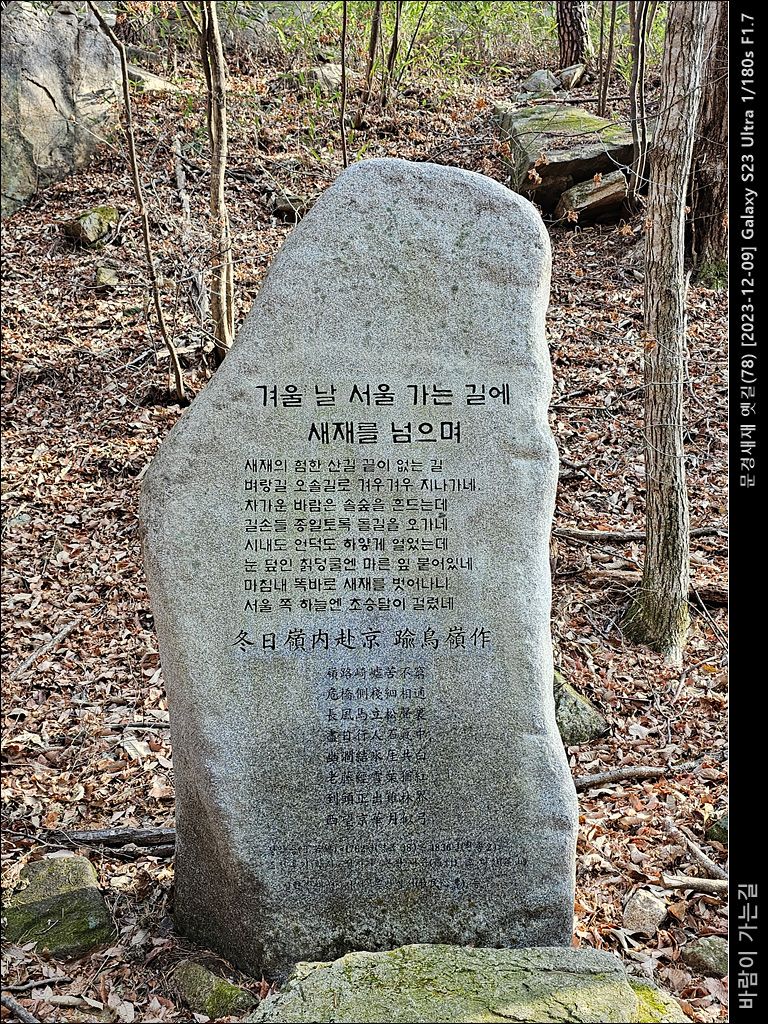

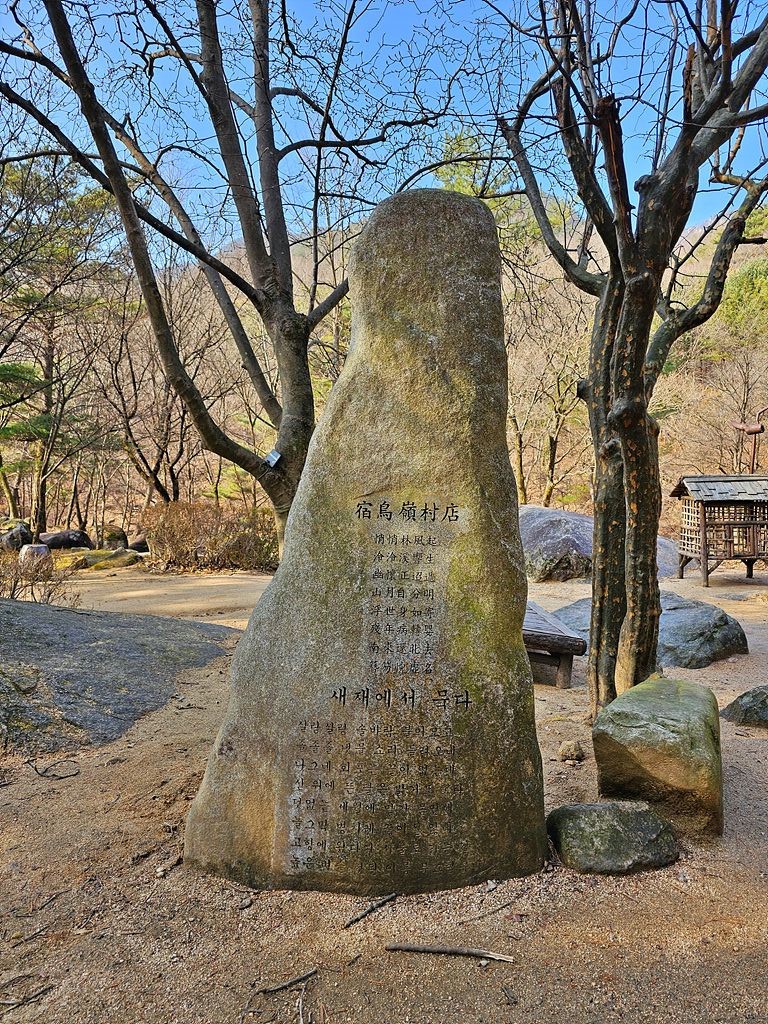

▼ 무수히 많은 관리들이 이 고개(새재)를 넘어가고, 넘어왔을 것이며, 선비 나름대로 시를 남겼는데, 무수히 많은 시를 남겼을 것입니다.

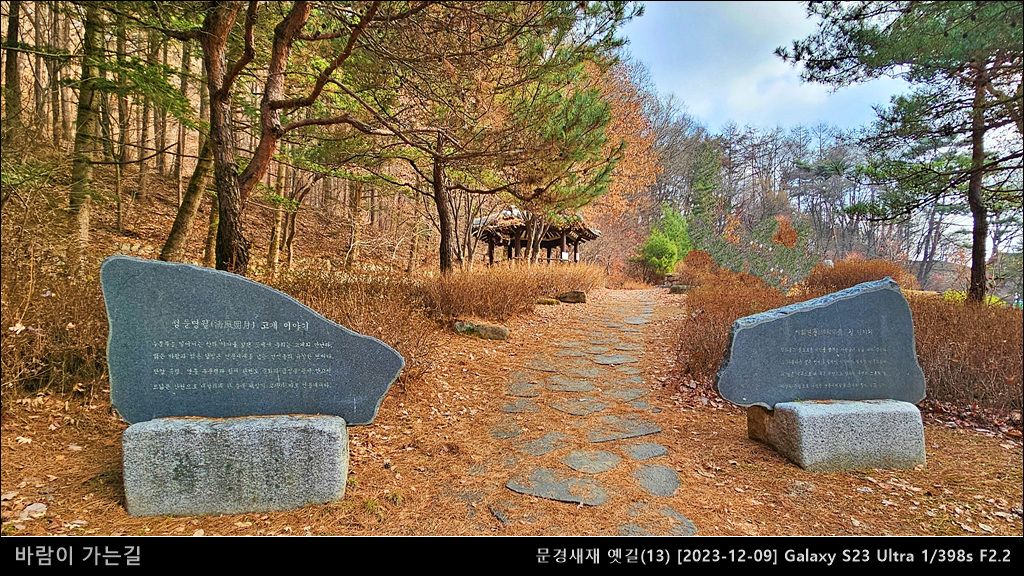

▼ 소조령에서 제3관문까지 괴산 연풍면 지역이지만, 문경지역만큼의 Story가 많지 않아서, 나름 여러 가지 이야깃거리를 설치해보지만, 관심이 그리 크지 않은 것 같습니다.

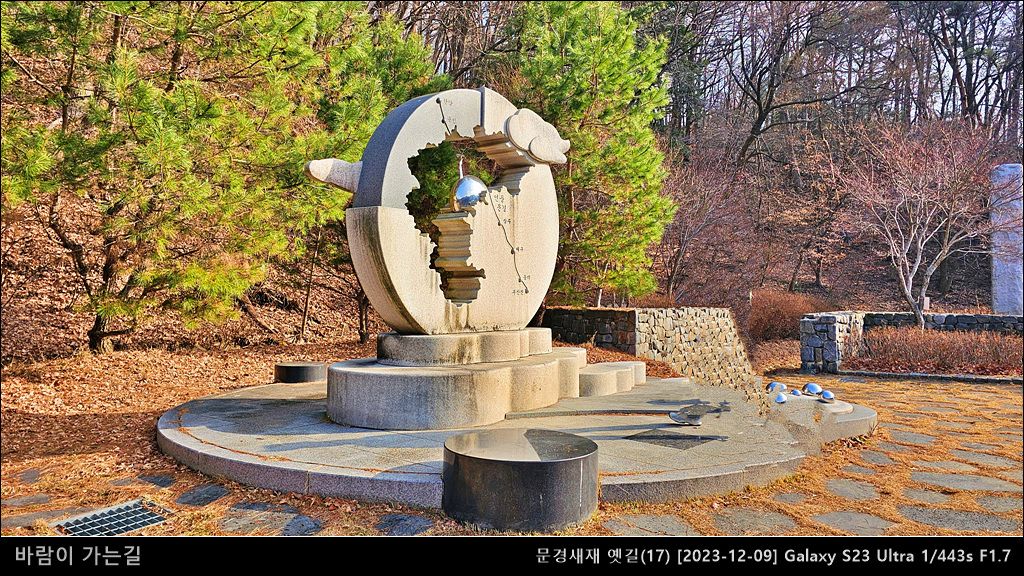

▼ 부산에서부터 새재를 거쳐서 한양(서울)까지 이어지는 영남대로의 중심에 연풍이 있다는 조형물입니다.

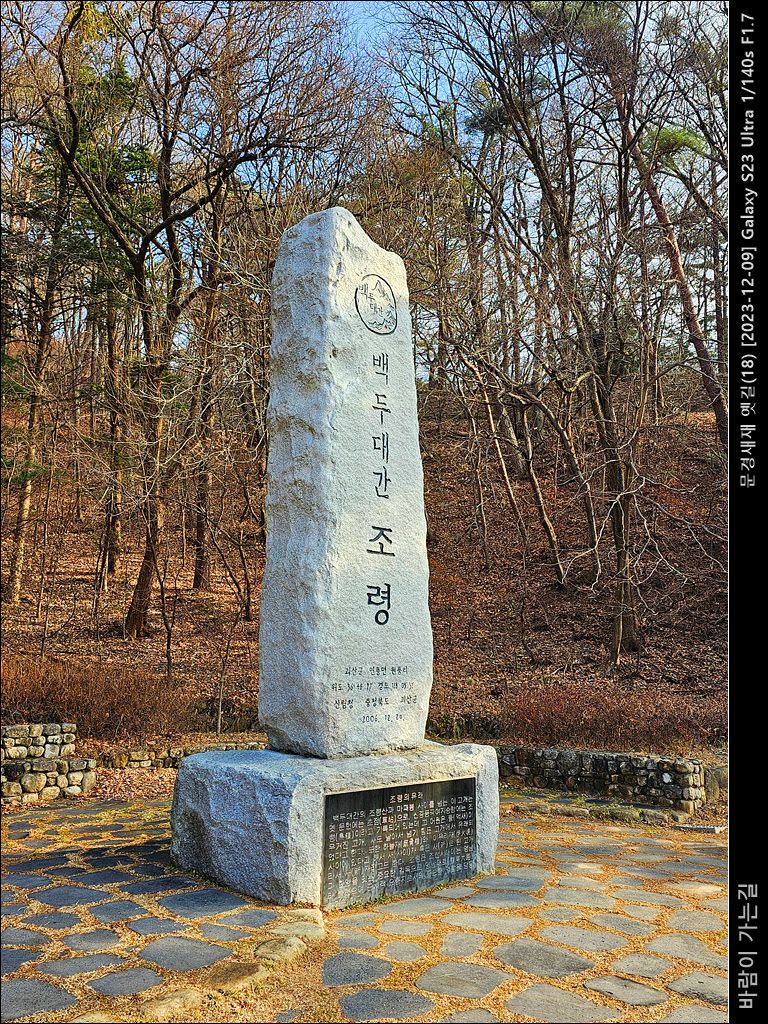

▼ 조령의 백두대간비입니다. 백두대간이 지나는 전국의 주요 고개에 이러한 백두대간비가 세워져 있습니다.

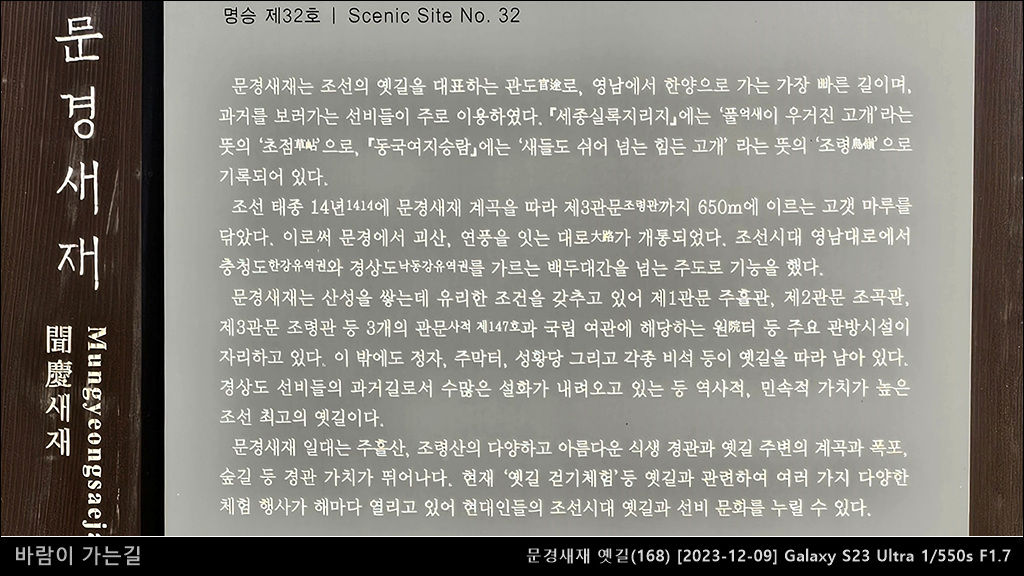

| 조령의 유래 |

| 백두대간의 조령산과 마패봉 사이를 넘는 이 고개는 옛 문헌에는 초점(草鮎)으로, 신증동국여지승람에는 조령(鳥嶺)이라고 기록되어 있는데, 그 어원은 풀(억새)이 우거진 고개, 새도 날아서 넘기 힘든 고개에서 유래되었다고 한다. 또한 하늘재(麻骨嶺)와 이우리재(伊火峴)사이에 있다고 해서 새(사이)재 혹은 새(新)로 된 고개라서 새(新)재라고도 한다. 조령은 조선사대에는 한양을 잇는 중요한 길목으로 영남대로(嶺南大路)라 불렸으며 군사적 요충지로서의 중요한 역활을 담당 하기도 했다. |

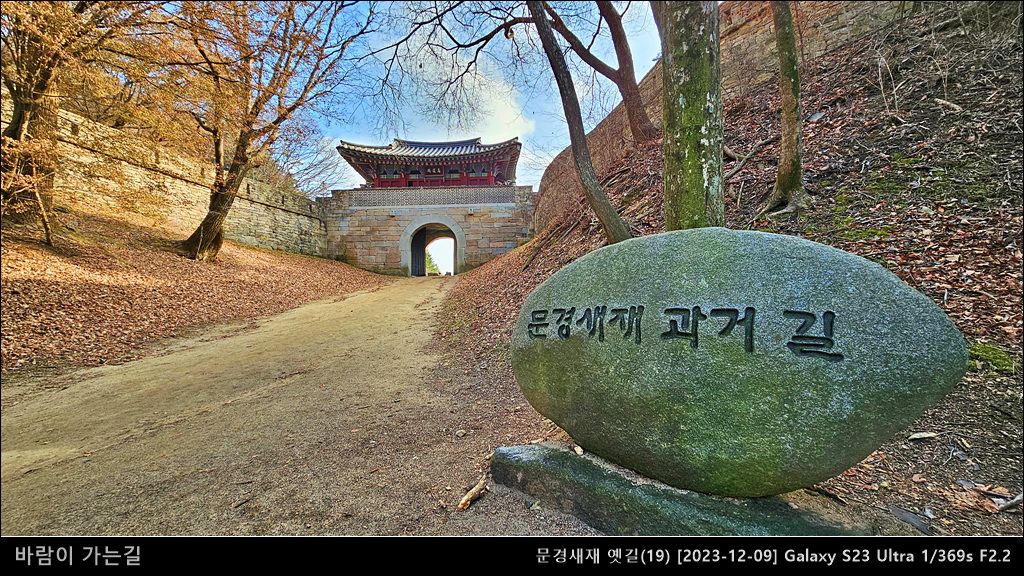

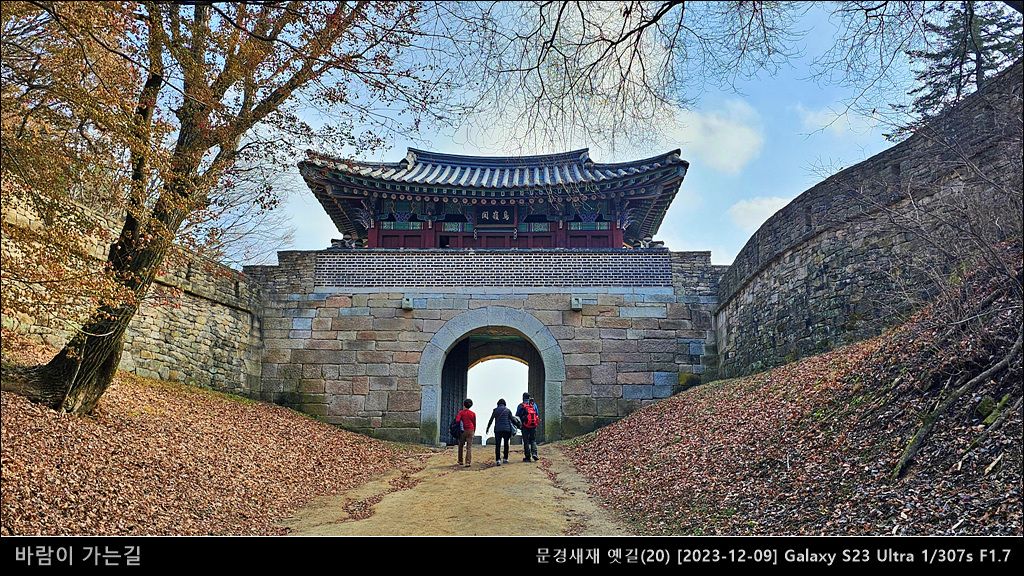

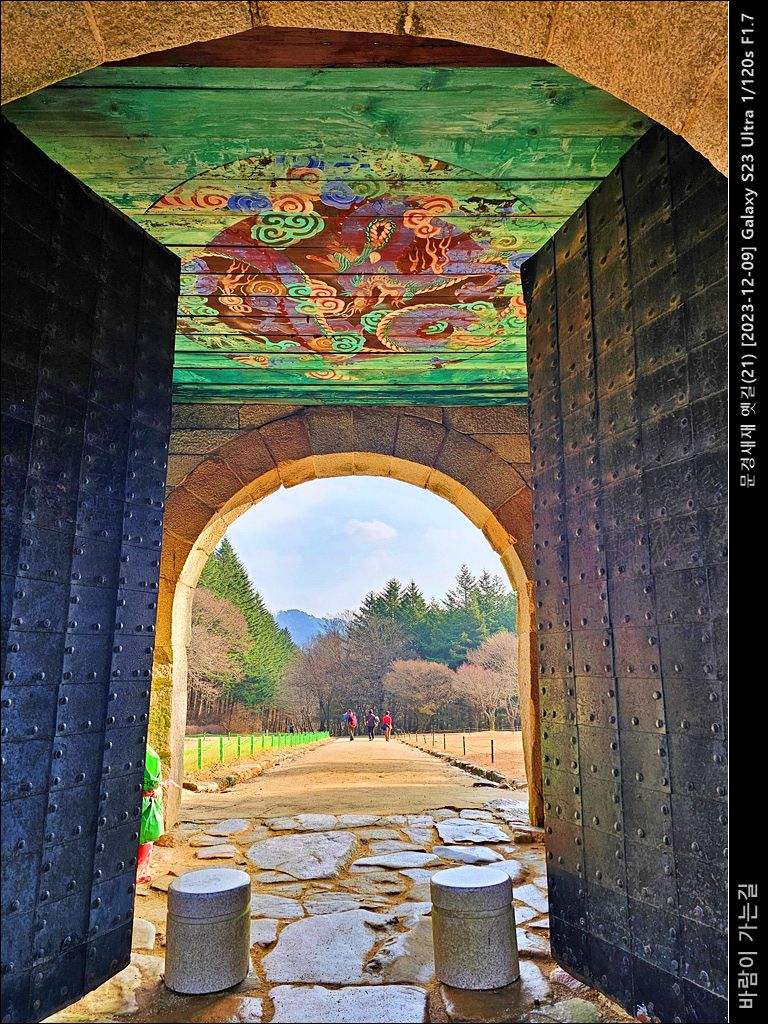

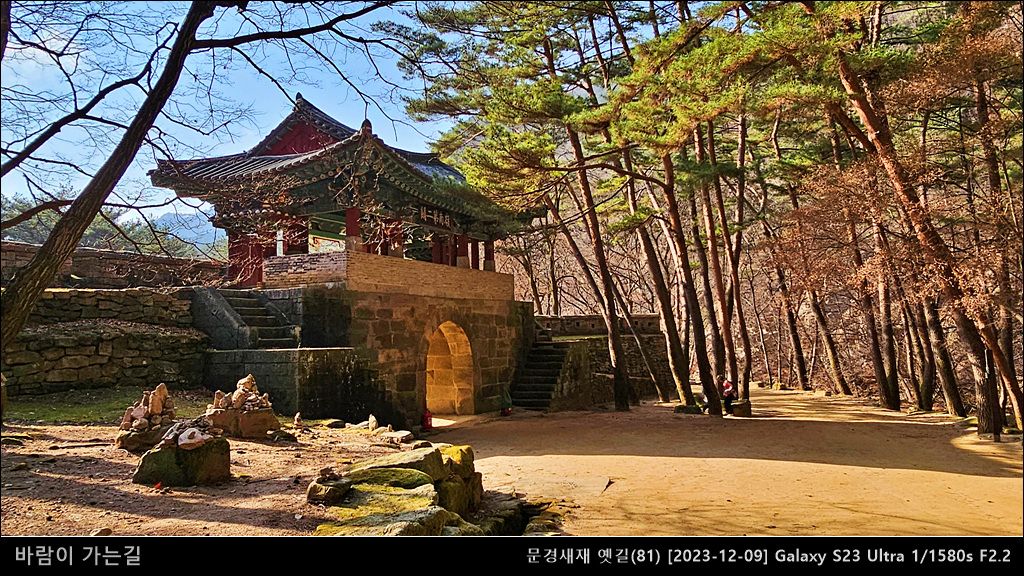

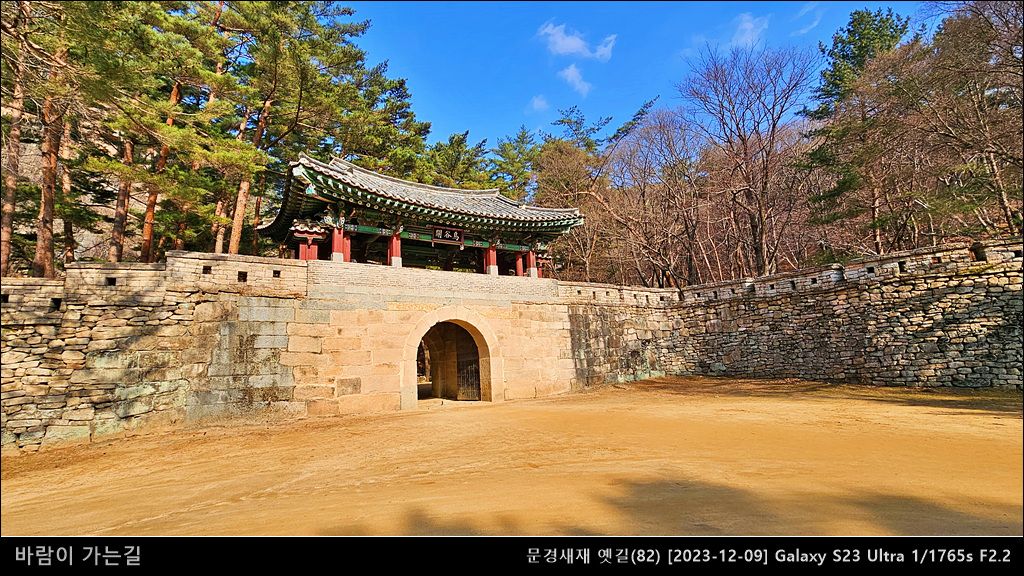

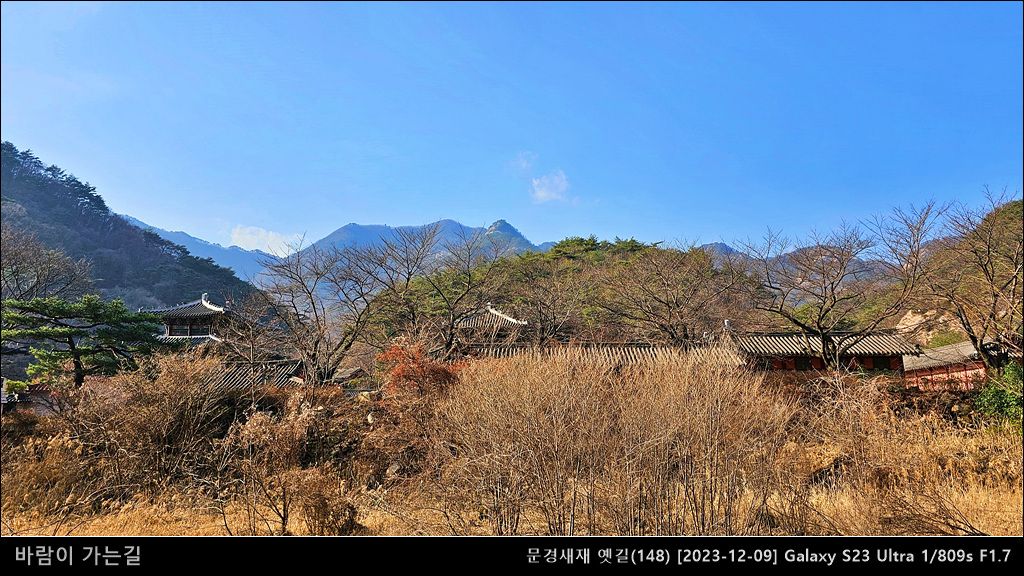

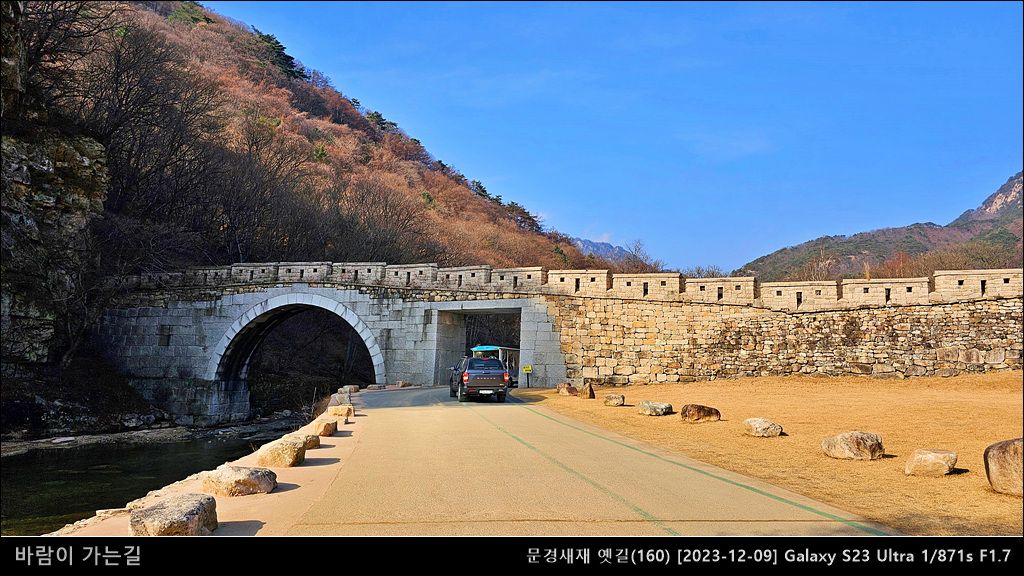

▼ 조령 제3관문인 조령관입니다. 성문을 기준으로 지형을 자세히 보면, 북쪽에서 오는 적을 방어하도록 되어 있습니다. 보통의 생각으로 왜군을 막으려고 만든 성문일 수도 있겠다 싶지만, 사실은 숙종 때 북쪽에서 쳐들어올 수도 있는 청나라를 염두에 두고 만든 성문입니다.

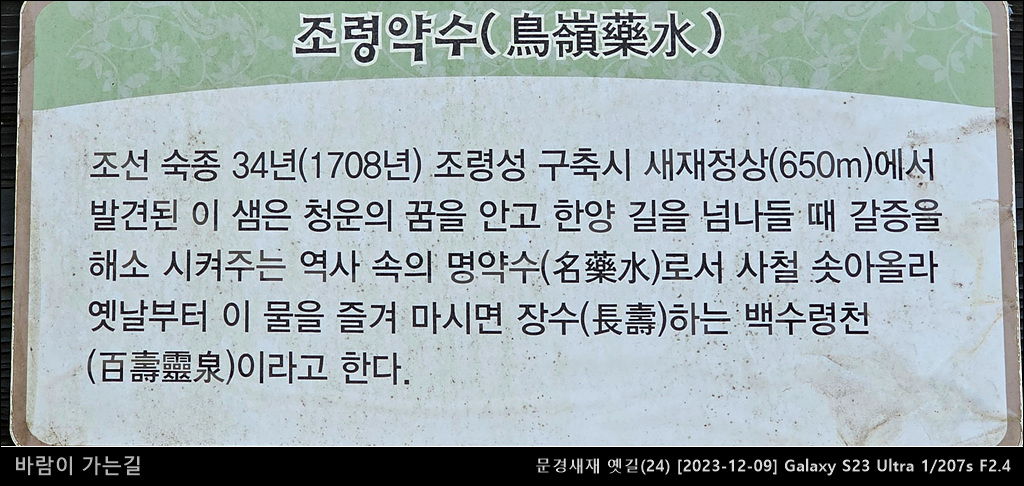

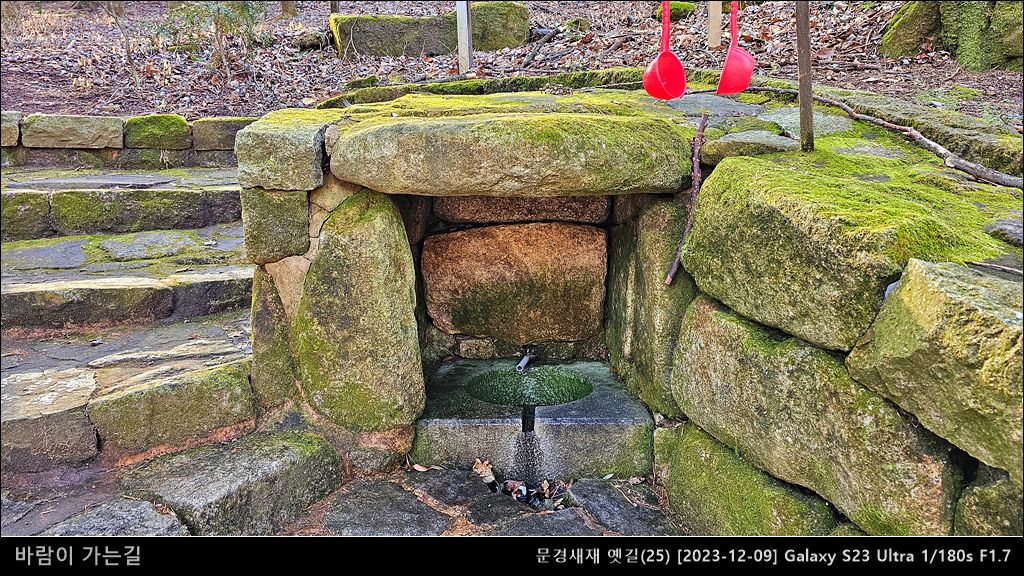

▼ 이 조령관(제3관문)은 새재의 정상(해발 650m)이며, 경상북도 문경과 충북 괴산 청풍면의 경계이기도 합니다.

▼ 제3관문(조령관)은 숙종 34년(1708년)에 성곽을 축조하면서 만든 성문이며, 불타버린 채 방치되어 있다가 1977년에 복원되었습니다.

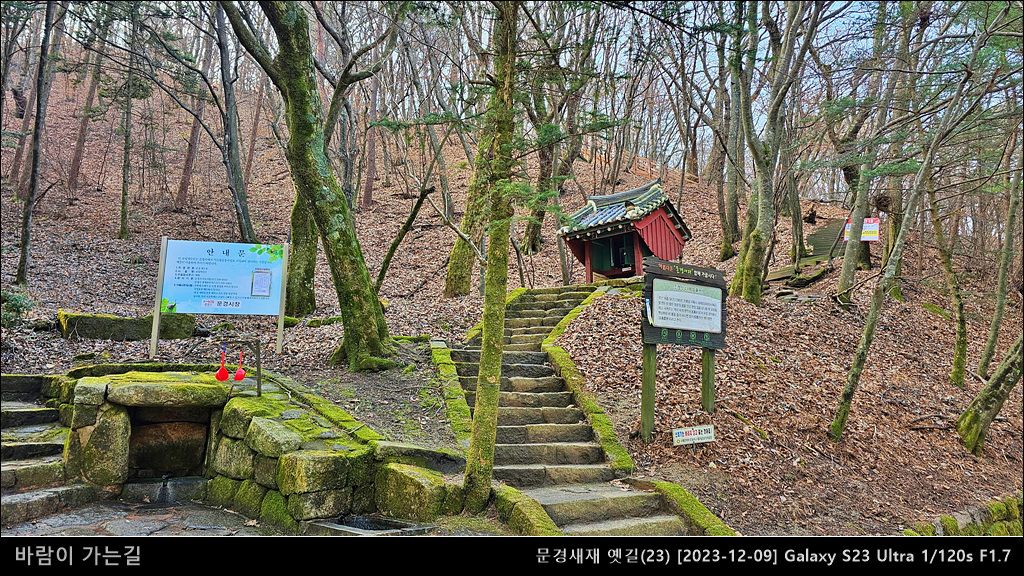

▼ 샘과 서낭당이 있는 길로 올라가면 백두대간 조령산을 거쳐서 이화령까지 이어집니다

▼ 샘은 겨울이라서 그런지 말라 있었습니다

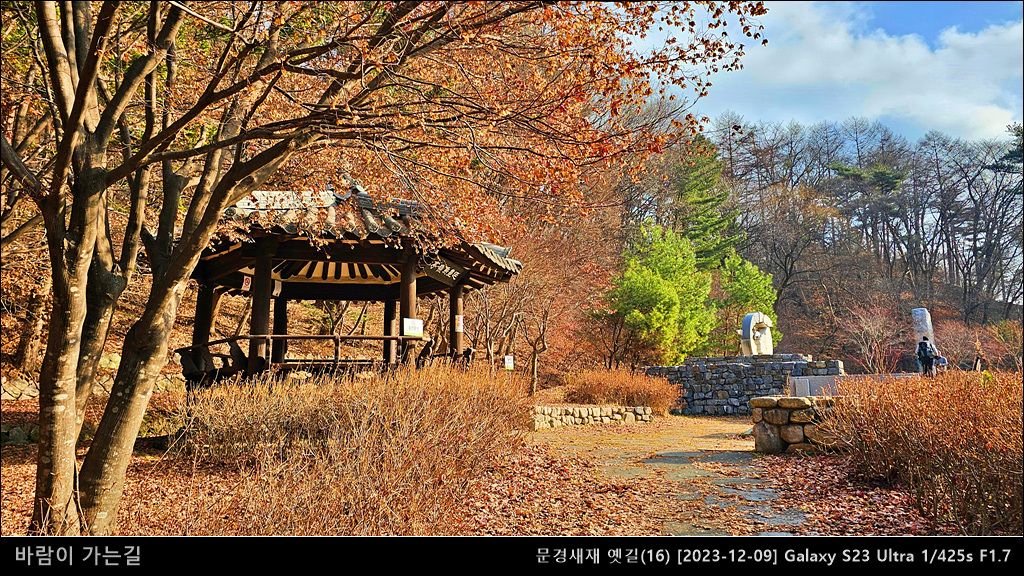

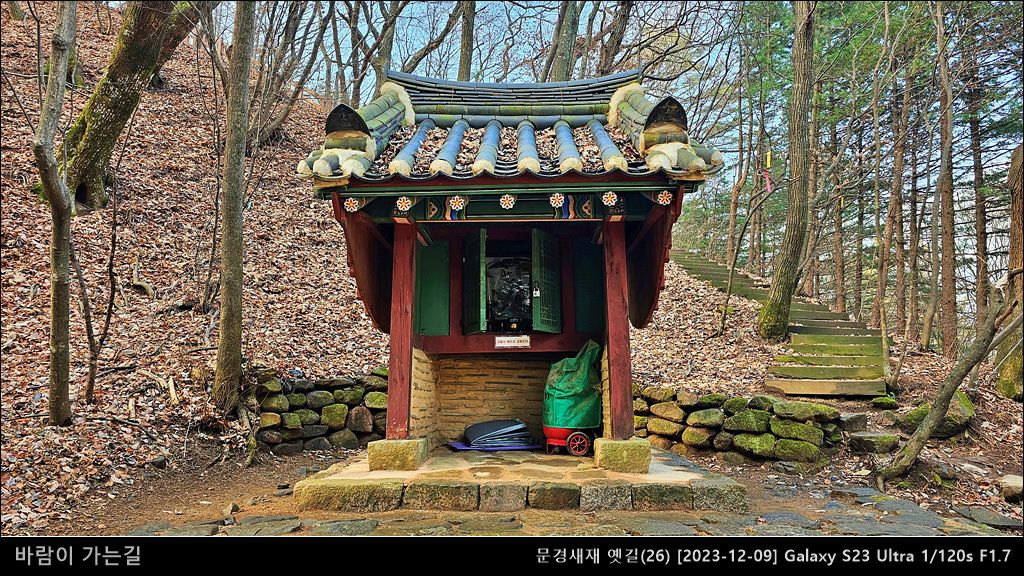

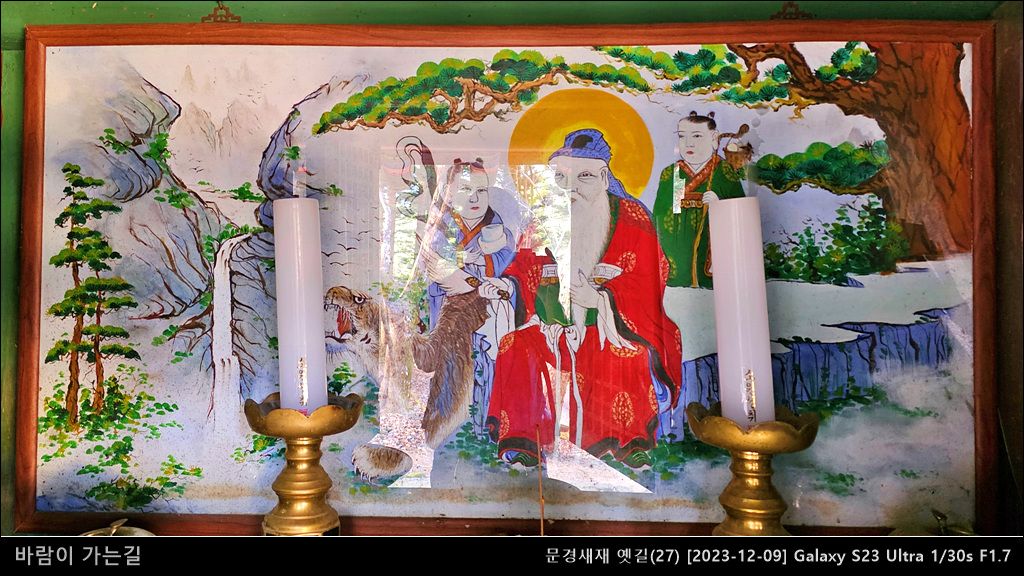

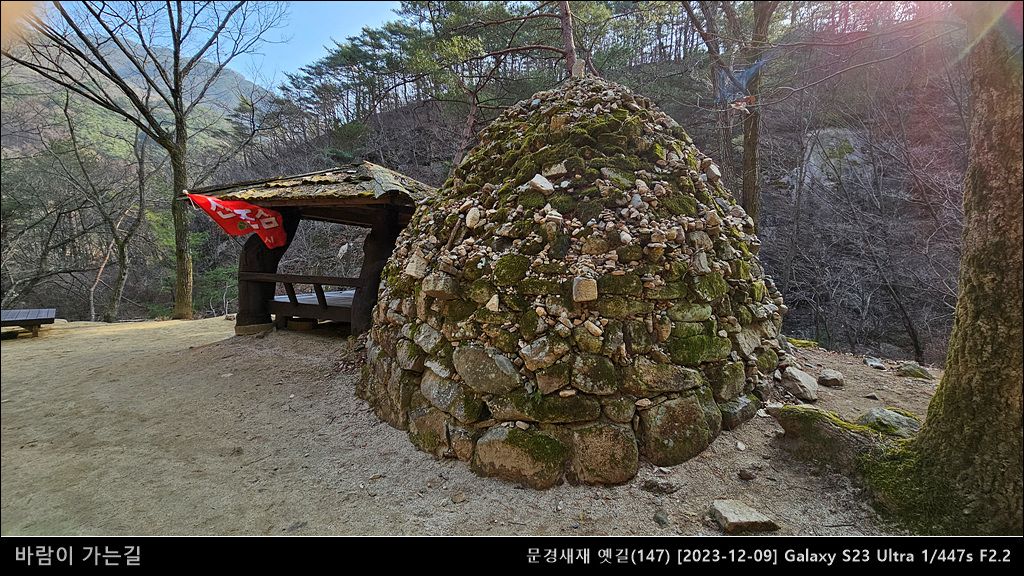

▼ 옛날에는 고개마다 하나씩은 꼭 있었던 서낭당(선황당)이며, 가끔 기도드리는 분이 있는 듯합니다. 우리 조상들은 먹고살기 힘들 때 오며, 가며 소원을 빌던 곳으로써, 어머니들은 시집살이 고될 때 믿을 거라고는 자식과 서낭당의 신령님뿐이었으니, 시대가 현대화되기 전까지는 시골의 마을마다 하나씩은 있었습니다.

▼ 제3관문은 험준한 조령산 능선과 마패봉 능선을 이어주는 길목에 있습니다.

▼ 제3관문은 북쪽에서 침입하는 적을 방어하기 위한 목적으로 숙종 34년(1708년)에 쌓은 성곽의 문이며, 숙종은 할아버지, 효종이 청나라에 당한 치욕을 잊지 않고, 국방에 힘쓴 왕으로서, 전국에 산성을 많이 쌓았는데, 지금 남아 있는 산성은 대부분 숙종 때 쌓았다고 봐야 합니다

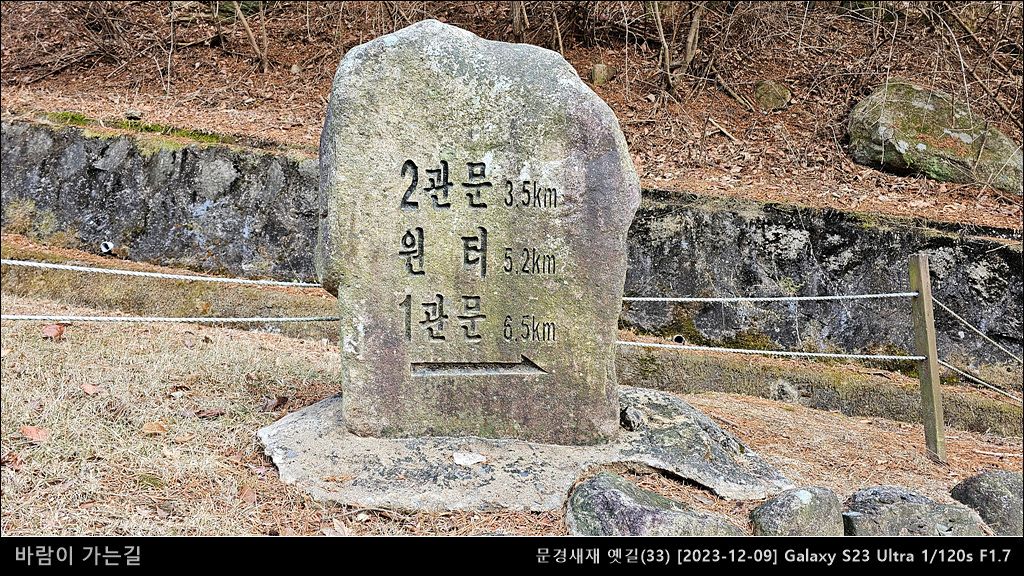

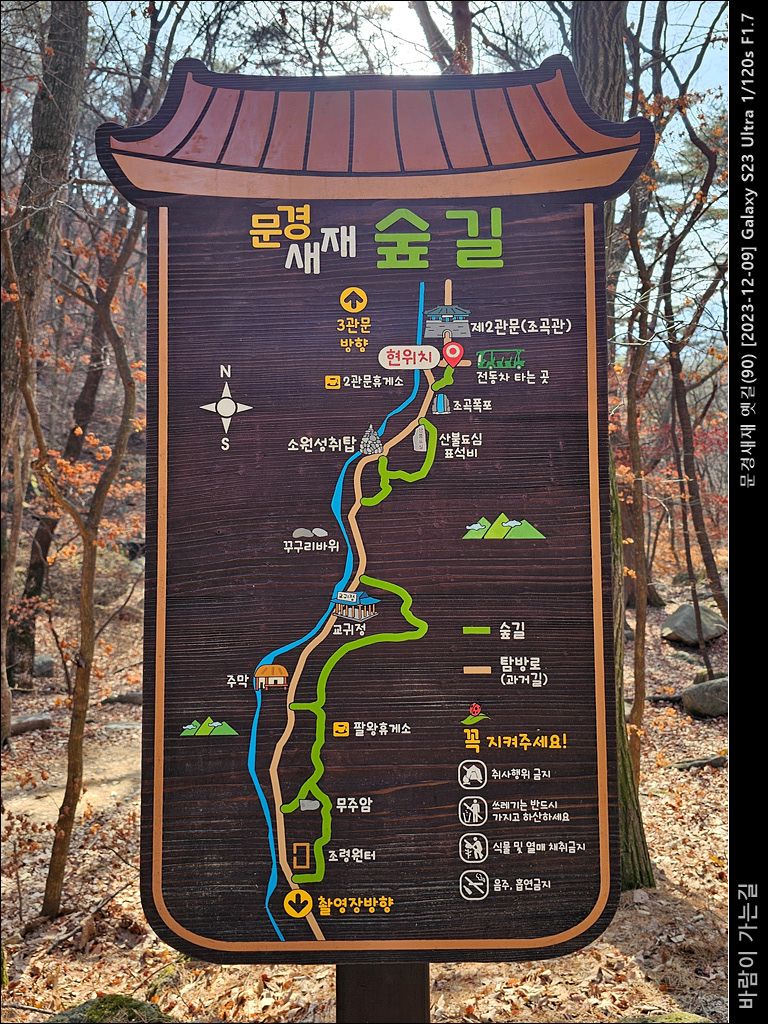

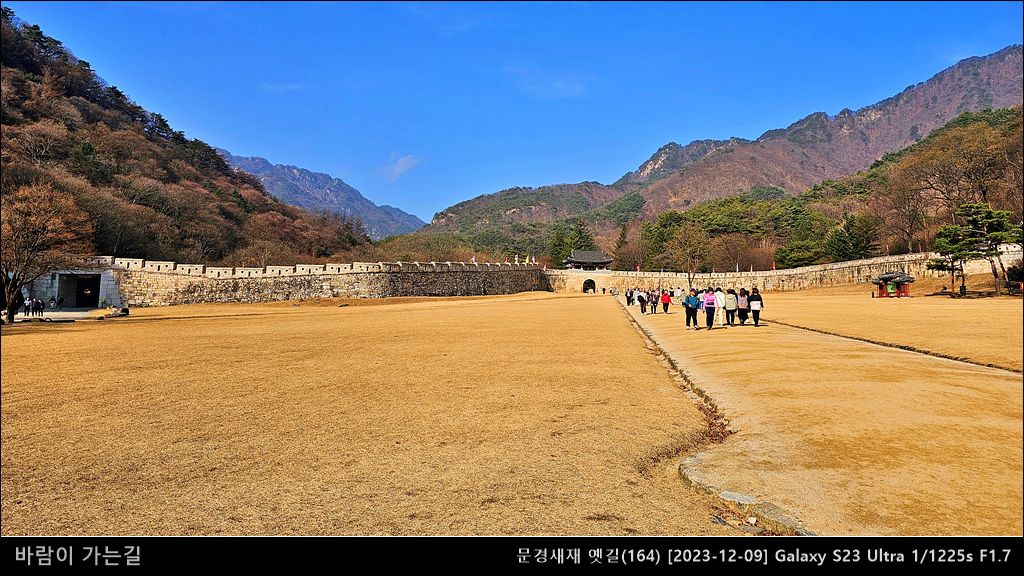

▼ 제3관문에서 제1관문까지는 6.5km 거리입니다

▼ 작은 글씨로 금의환향(金衣還鄕) 길이라는 표지판이 가리키는 길로 들어섭니다.

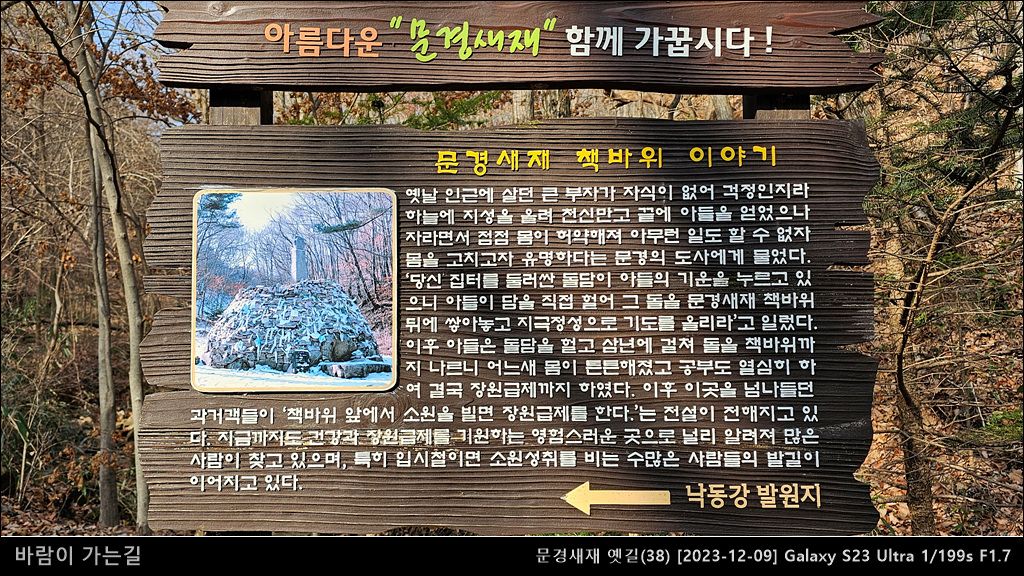

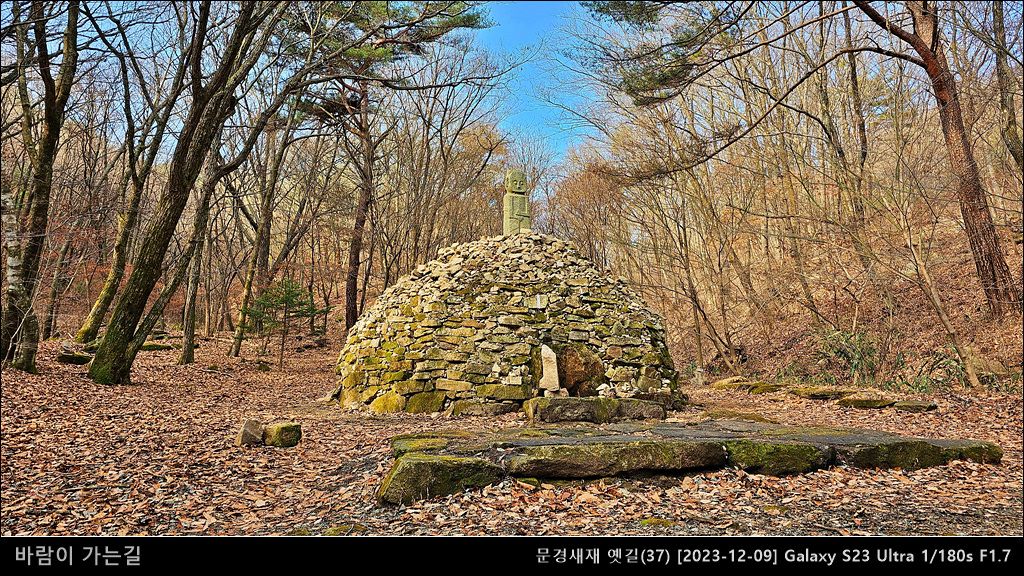

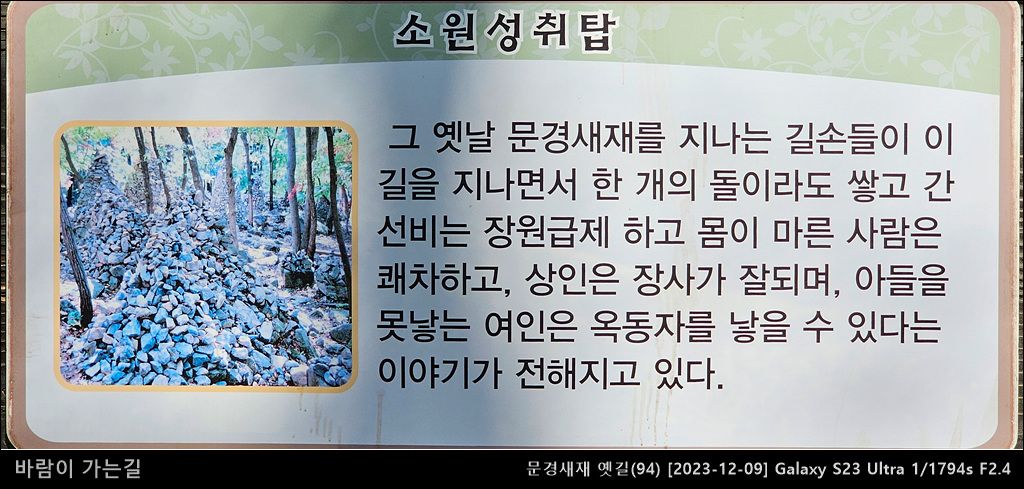

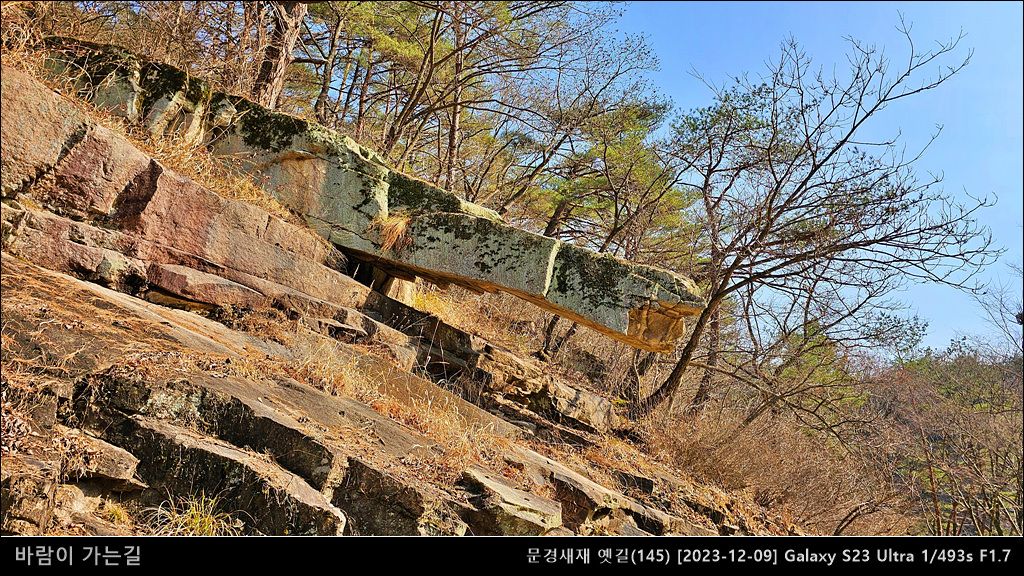

▼ 커다란 돌산은 책바위라고 하며, 전설에는 책바위 앞에서 소원을 빌면 장원급제를 한다고 합니다

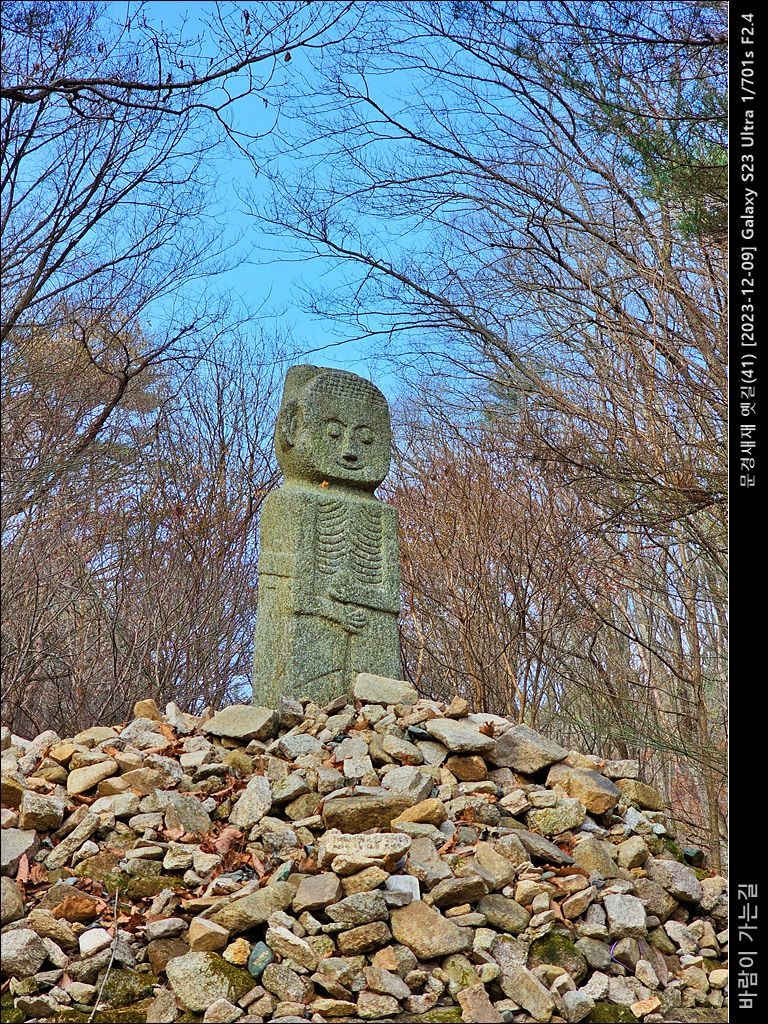

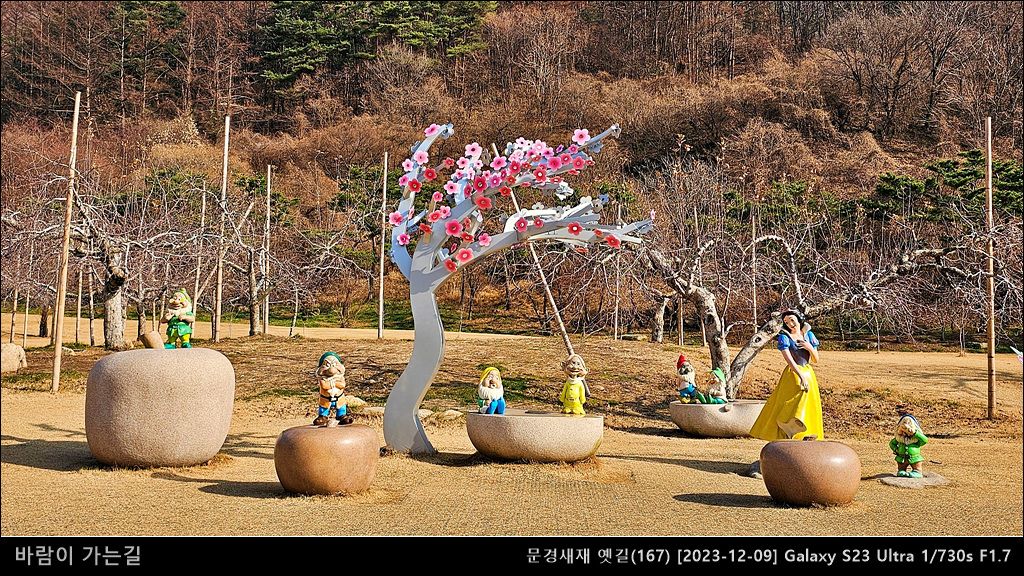

▼남미의 인형 같은 기분이 드는데, 우리 정서와는 조금 안 맞습니다

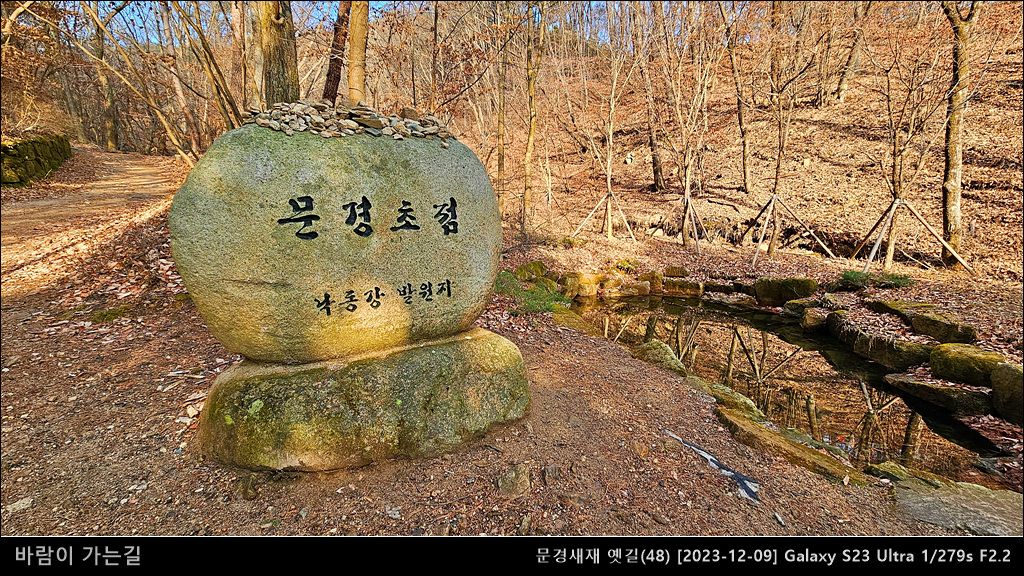

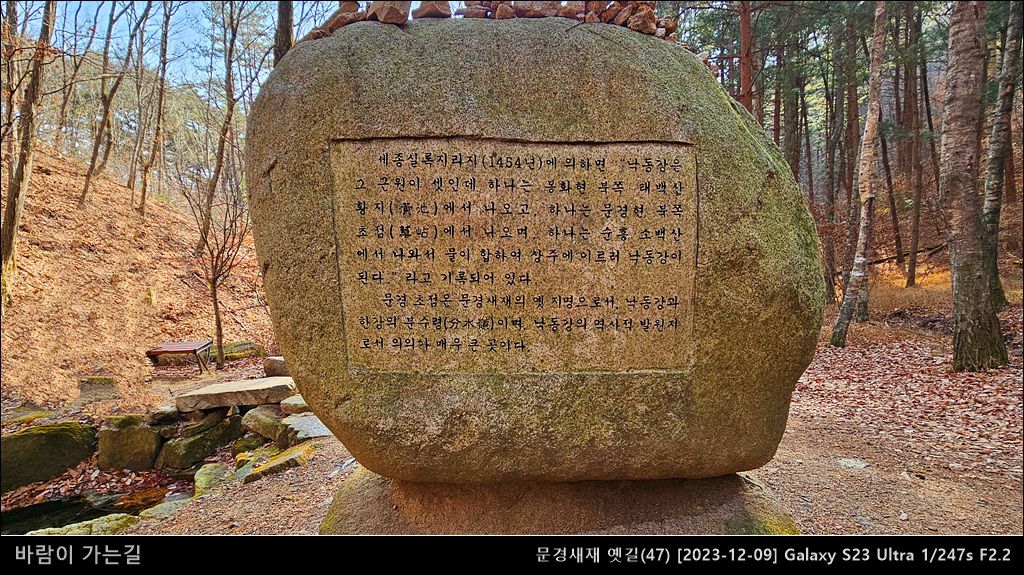

▼ 문경초점, 낙동강 발원지라고 하였는데, 문경의 새재를 한문식으로 표시하였고, 낙동강 발원지라는 글은 뒤에 새겨져 있습니다. 연못은 이야깃거리를 만들기 위해서 그냥 포클레인으로 파 놓은 것입니다.

| 세종실로지리지(1454)에 의하면 낙동강은 그 근원이 셋인데, 하나는 봉화현 북쪽 태백산 황지(黃池)에서 나오고, 하나는 문경현 북쪽 초점(草岾)에서 나오며, 하나는 순흥 소백산에서 나와서 물이 합하여 상주에 이르러 낙동강이 딘다.라고 기록되어 있다. 문경초점은 문경새재의 옛 지명으로서 낙동강과 한강의 분수령(分水嶺)이며 낙동강의 역사적 발원지로서 의이가 매우 큰 곳이다. |

▼ 여기서 옛길은 길을 건너서 동화원터로 이어집니다

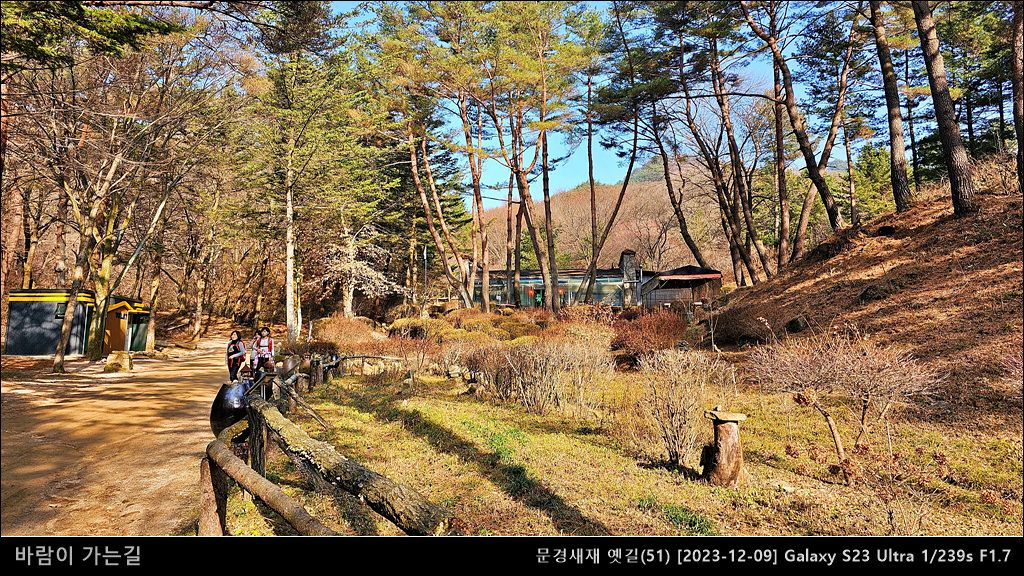

▼ 휴게소 주막으로 영업집입니다.

▼ 제2관문으로 내려가는 길에 보이는 이진터입니다. 여기에서 신립장군이 부하들의 말을 듣고, 새재를 이용한 방어전을 했으면, 왜군들은 상당히 고전했을 것인데, 어찌 벌판인 탄금대에서 전투를 벌여 전멸했다는 것인지 참 전술적 패배가 너무 아쉽습니다

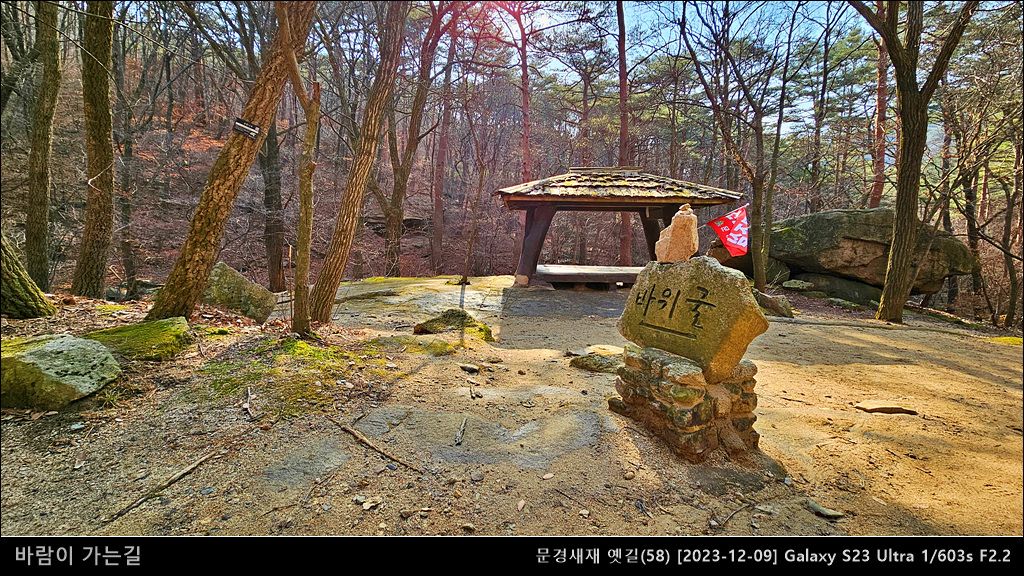

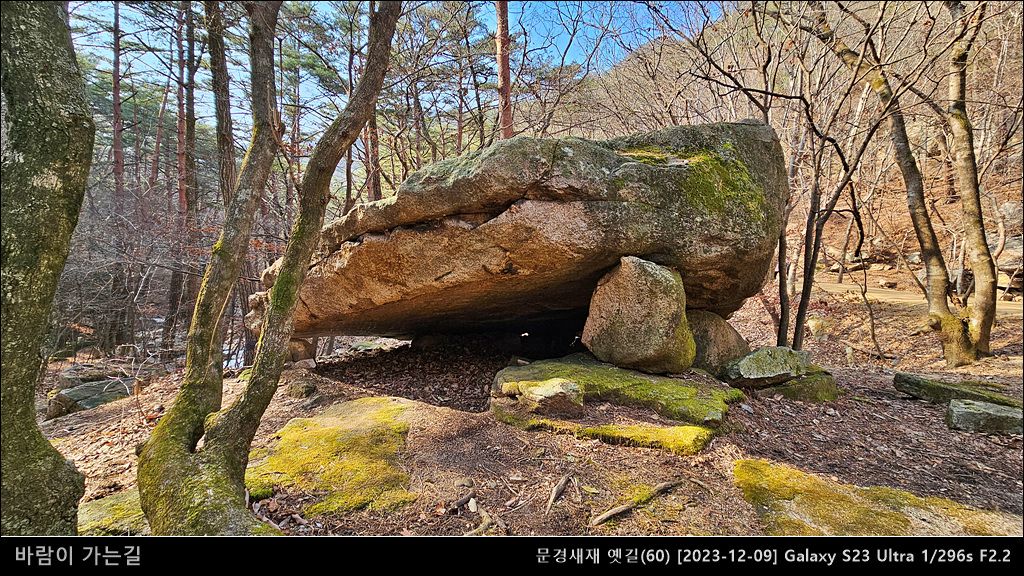

▼ 바위굴 내부는 꽤 넓습니다

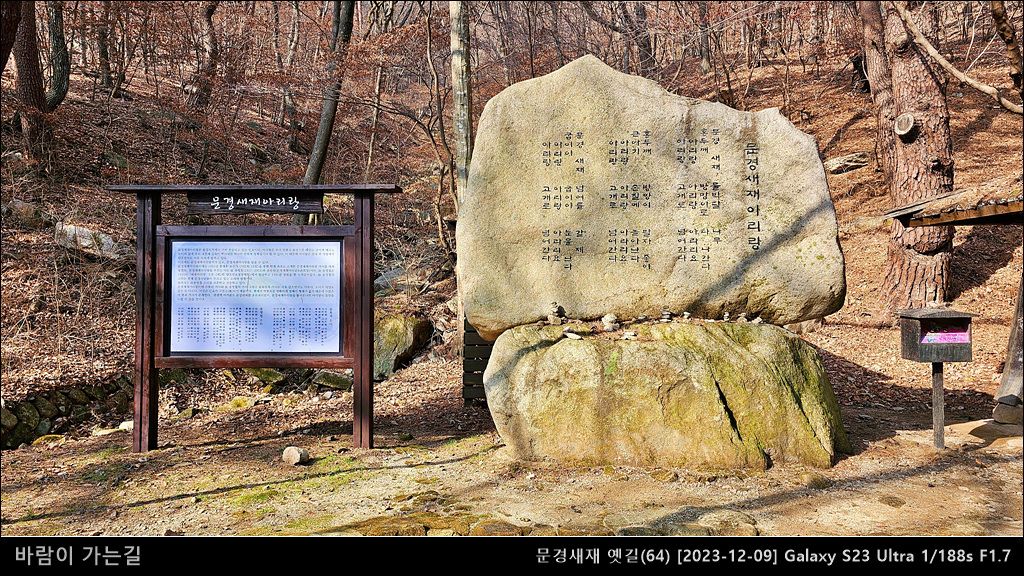

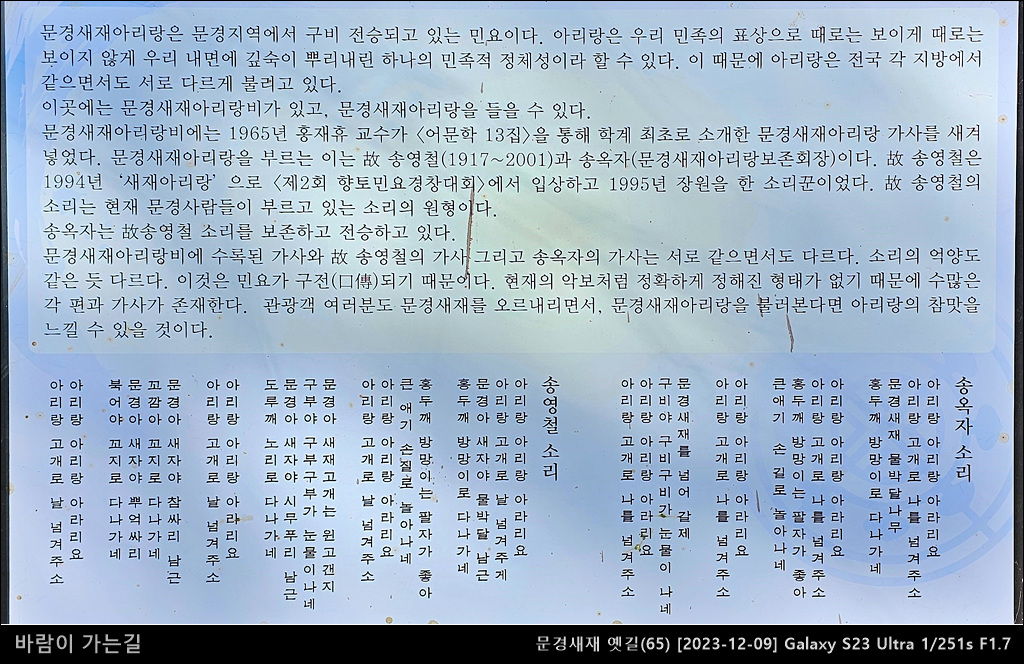

▼ 시비옆 상자에 버튼을 누르면 새재아리랑을 들을 수 있습니다

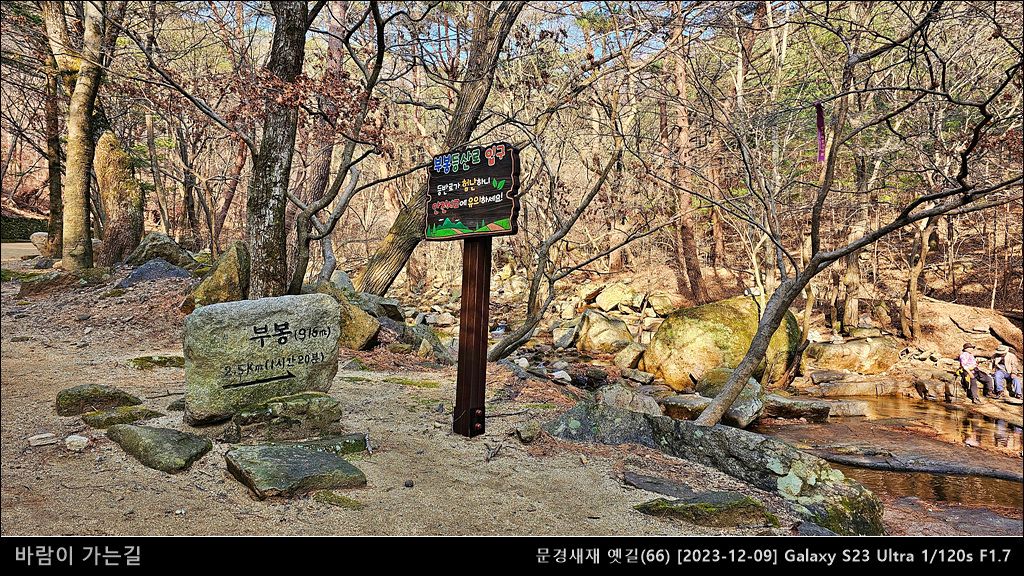

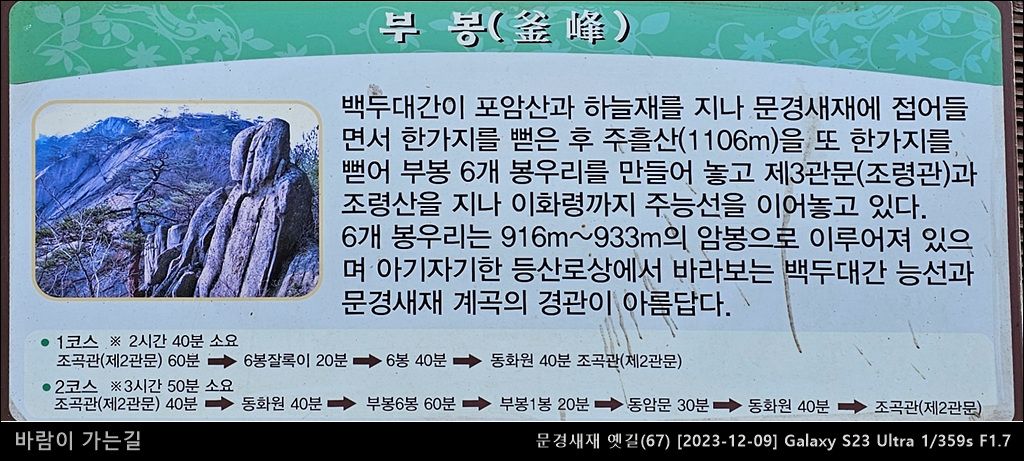

▼ 부붕은 1봉~6봉까지 있는데, 대부분 암봉이며, 6봉이 가장 아름답습니다. 1봉은 백두대간이 지나는 길에 있어서 대간꾼들은 반드시 거쳐가는 봉입니다

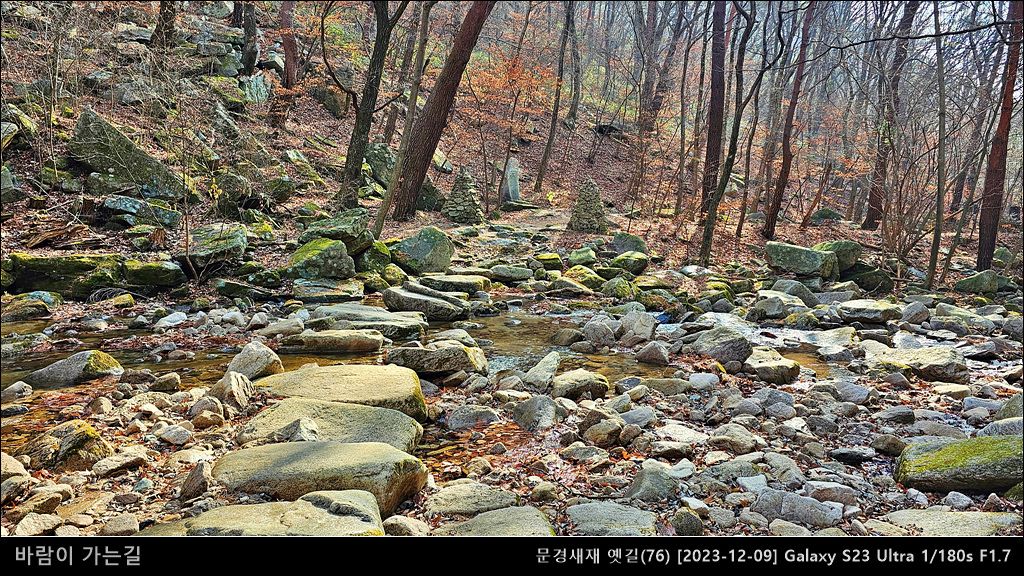

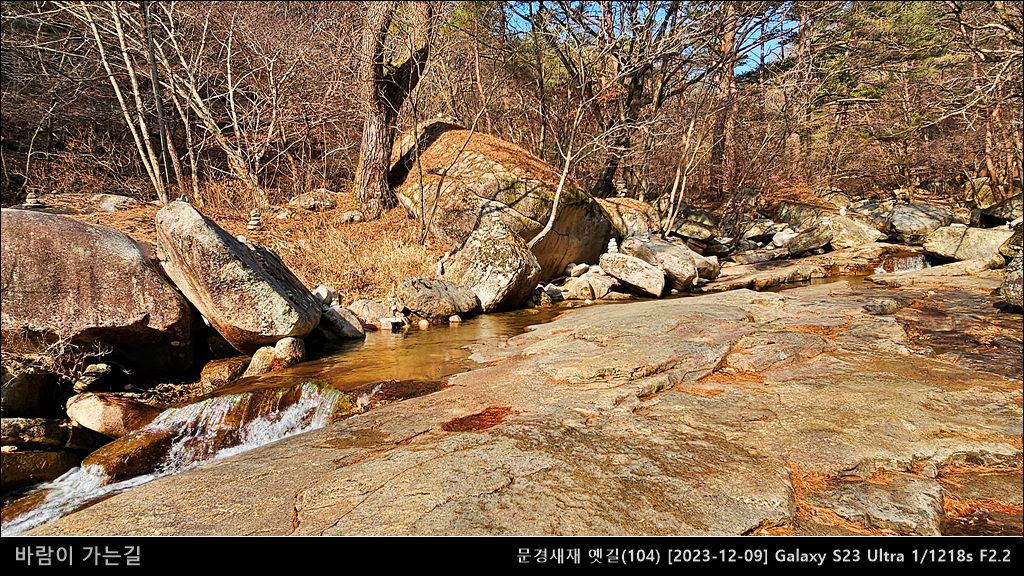

▼ 옛길의 내도 건너가 봅니다.

▼ 새재를 넘으면서 선비들은 무수히 많은 시를 남겼습니다.

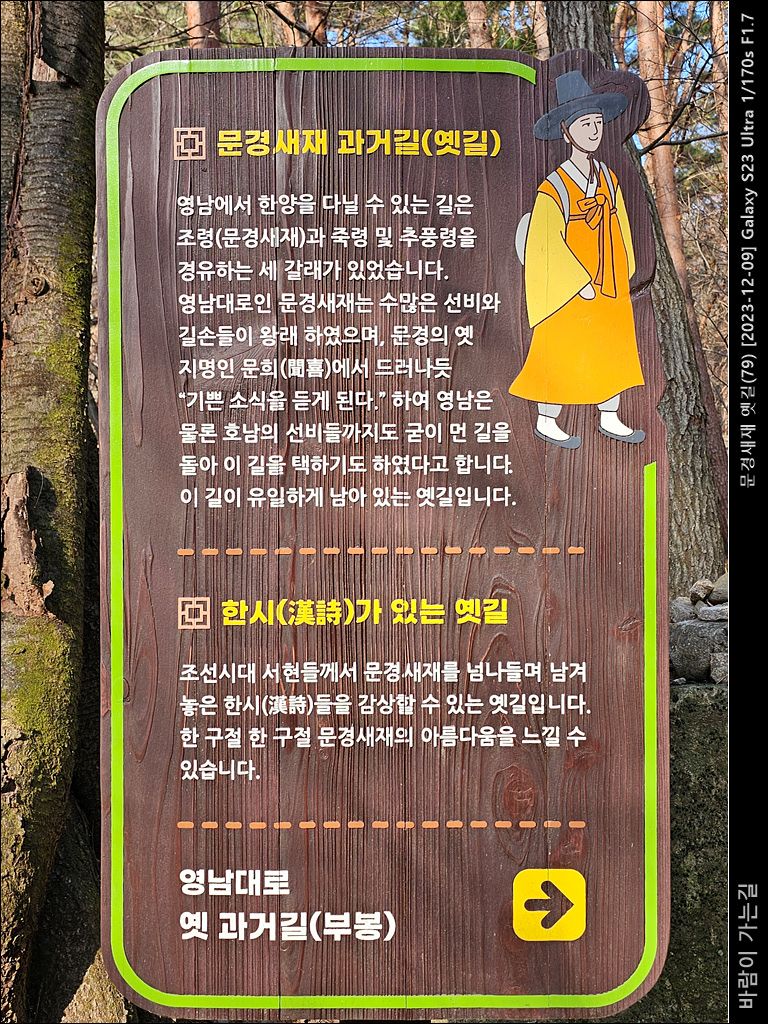

▼ 삼국시대의 신라에서는 서울방향으로 가려면 하늘재(계립령)를 지나야 했으며, 고려시대에는 과거시험을 보러 새재를 주로 이용해서 문희(聞喜)라는 지명을 얻었는데, 기쁜 소식을 듣는다라는 뜻이 있습니다

조선시대에서는 한양을 가는 고개는 주로 죽령, 추풍령, 새재가 있었는데, 그중에서 새재를 많이 이용했다고 합니다.

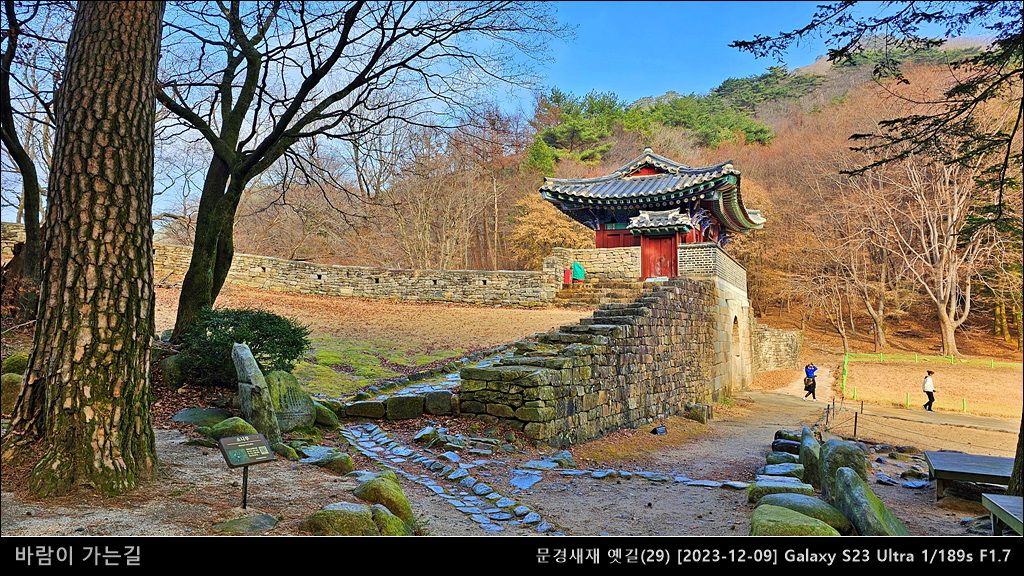

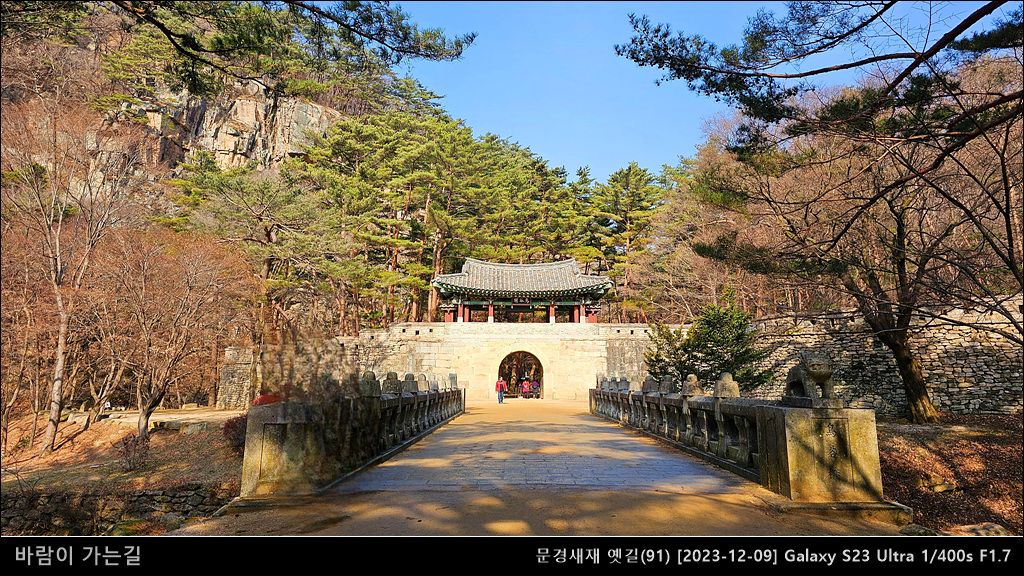

| 영남 제2관문 조곡관(嶺南 第二關門 鳥谷關) |

| 이 관문은 영남에서 서울로 통하는 가장 중요한 통로였던 문경조령(聞慶鳥嶺)의 중간에 위치한 제2관문으로 삼국시대에 축성 되었다고 전하나, 확실한 근거는 없다. 조선 선조 25년 (1592)에 왜란(矮亂)이 일어난 후에 충주사람 신충원이 이곳에 성을 쌓은 것이 시초가 되었다. 숙종 34년(1708) 조령산성을 쌓을 때 매바위 북쪽에 있던 신충원이 쌓은 옛성을 고쳐 쌓고, 중성을 삼아 관문을 조동문(鳥東門)이라 이름하였다. 현재의 시설은 그 후 폐허거 된 것을 복원한 것이다. |

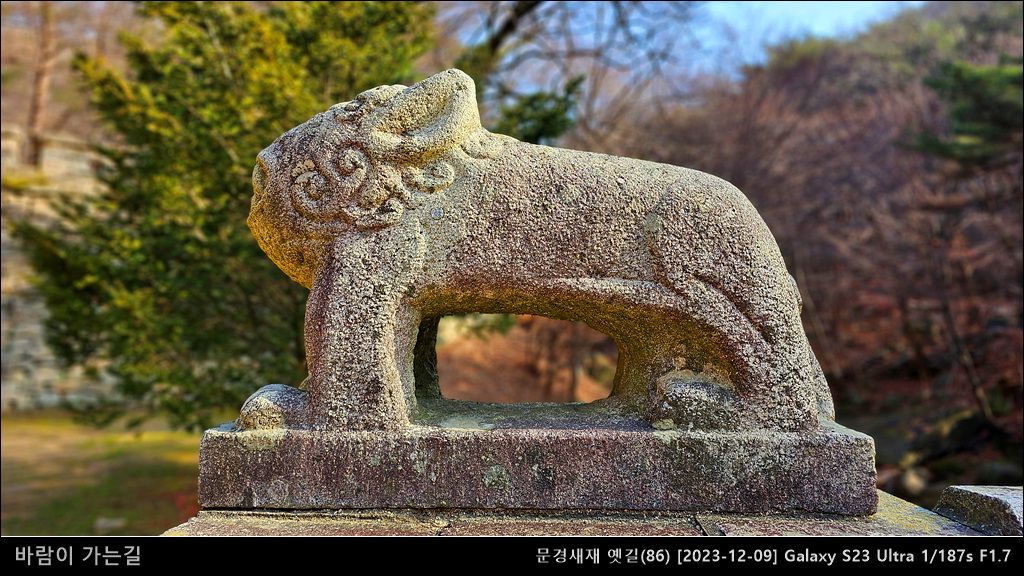

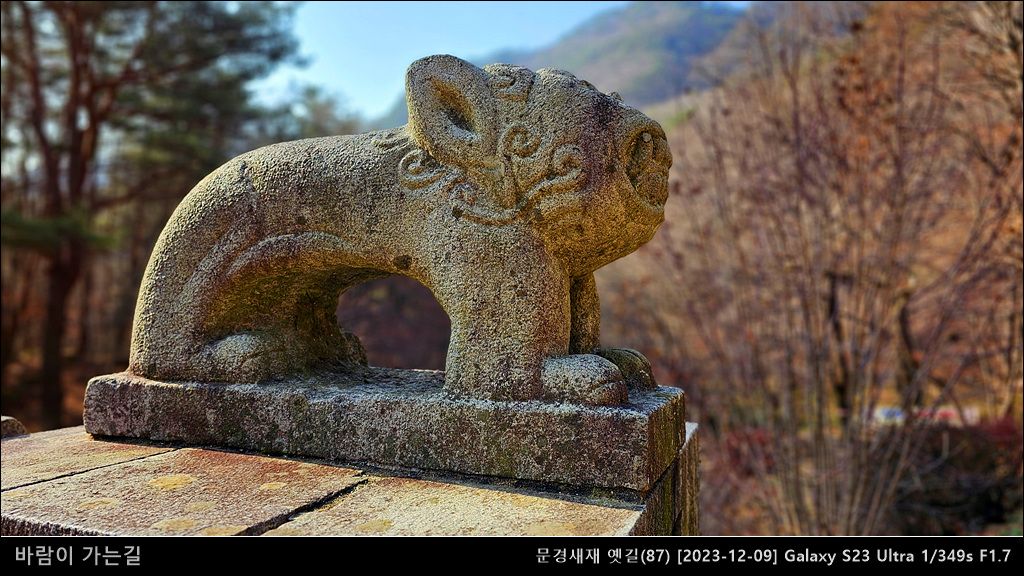

▼ 조곡관에 들아 가려면 다리를 건너야 하는데, 다리 난간에 4쌍의 해치(獬豸)를 배치한 것은, 나쁜 기운이 물을 타고 성문 안으로 들오는 것을 막는 상상 속의 동물이며, 이러한 돌짐승들을 통칭하여 서수(瑞獸:상서로운 동물)라고 합니다.

조선(한국)의 서수(瑞獸)상은 유럽과는 다르게 덜 사실적이고, 해학이 깊이 스며 있는 상상속의 동물로 표현이 되는데, 유럽의 완벽한 조각품보다는 조선의 해학적인 작품이 훨씬 더 정감이 갑니다.

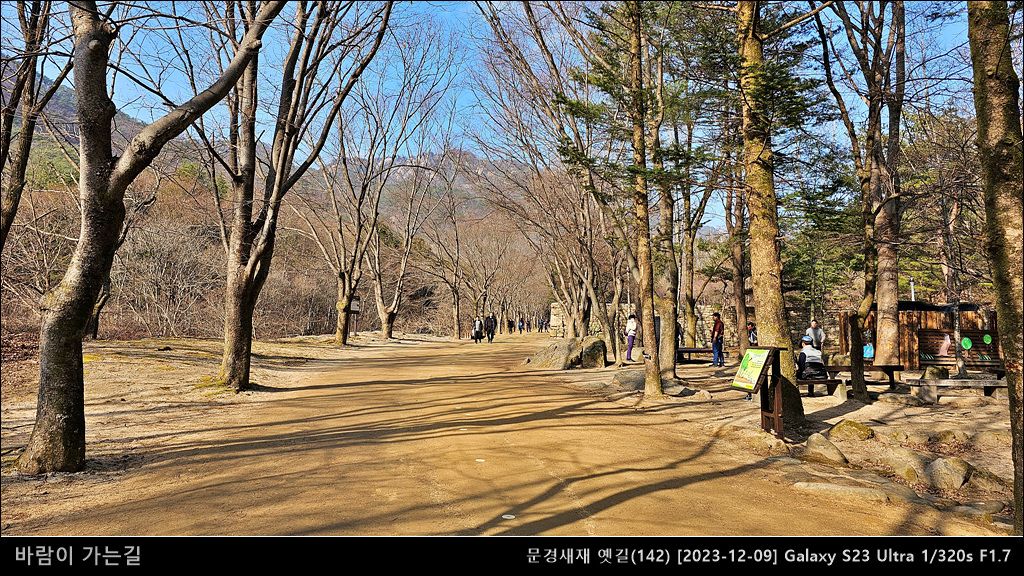

▼ 숲길은 옛길을 걷기 좋은 길로 정비한 길로 보입니다

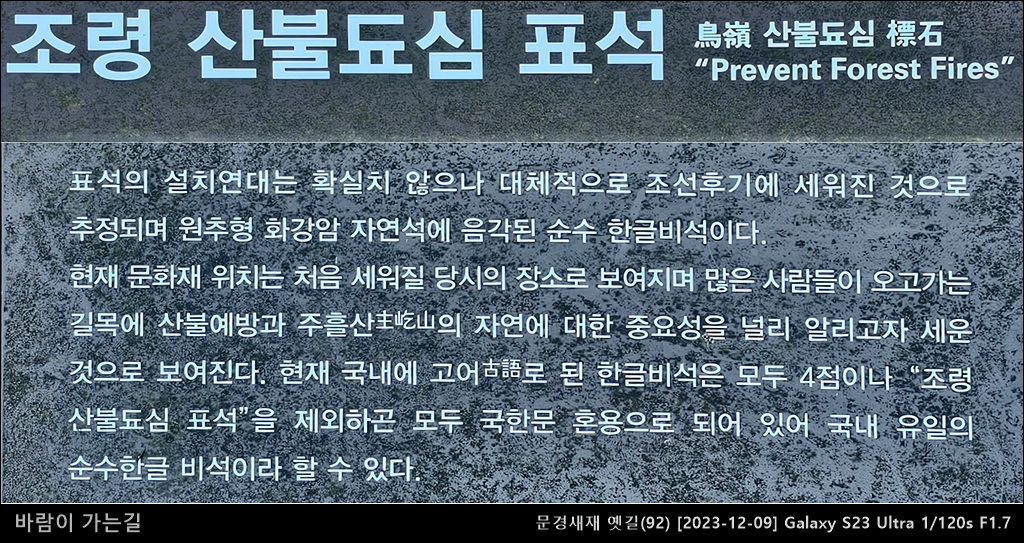

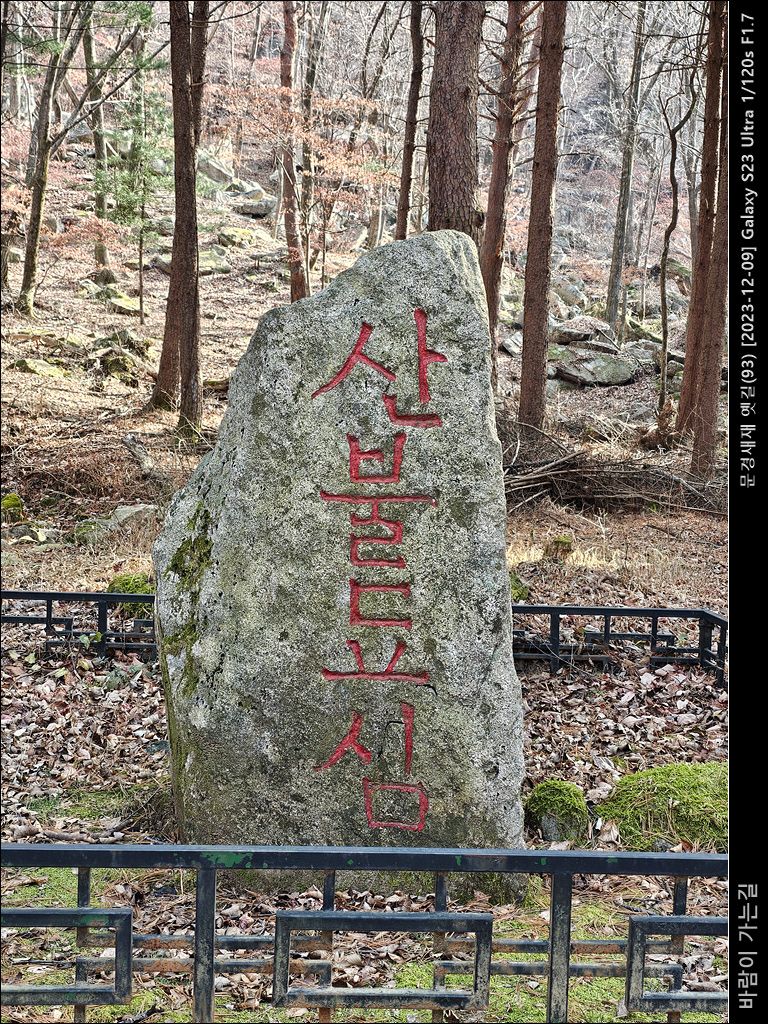

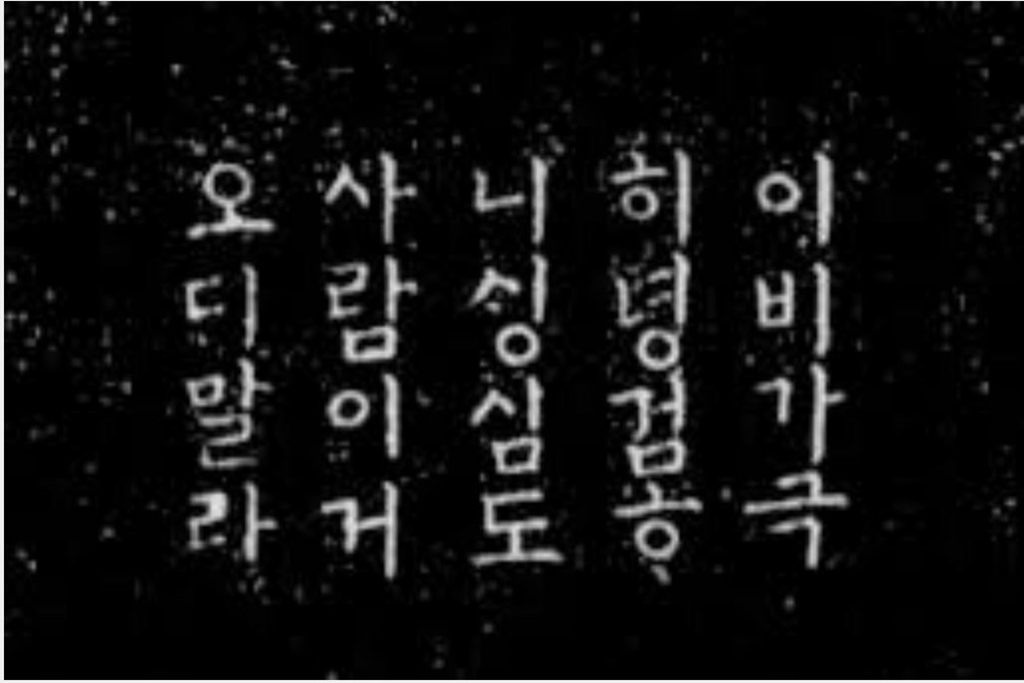

▼ 현재 한글로 새겨진 비석은 국내에 총 4개이고, 일본 다이간인(大巖院) 석탑 한글 비문이 1개가 있습니다만, 순수한 한글로 새겨진 비석은 새재의 산불됴심뿐입니다.

※ 한글비석은 어떤 것이 있는지 자료를 찾아보았습니다

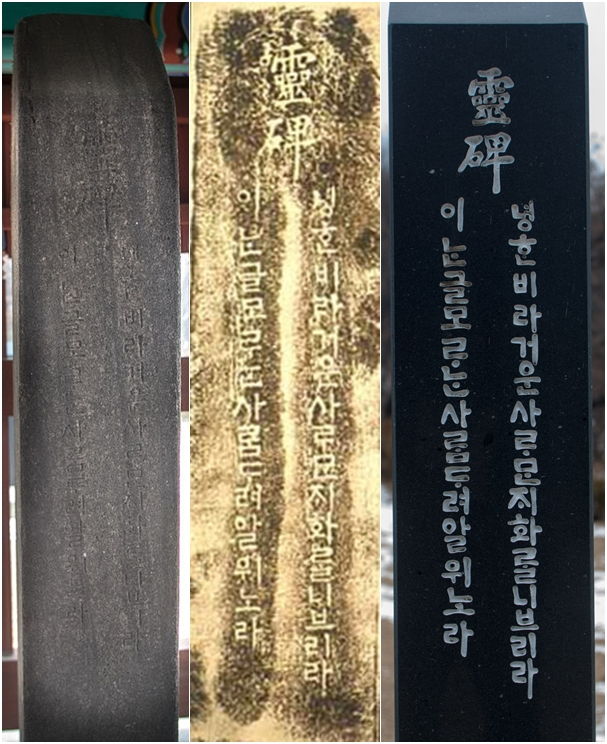

1) 서울 이윤탁 한글영비는 원래의 비석이 있고, 후대에 다시 만들어서 세운 비가 따로 있으며, 중앙은 탁본입니다

녕ㅎㆍㄴ비라거운사ㄹㆍㅁㆍㄴㅈㆎ화ㄹㆍㄹ니브리라

이ㄴㆍㄴ글모ㄹㆍㄴㆍㄴ사ㄹㆍㅁㄷㆍ려알위노라

‘영한비라 거운 사람은 재화(災禍)를 입으리라'

'이는 글(한문) 모르는 사람더러 알리노라.’

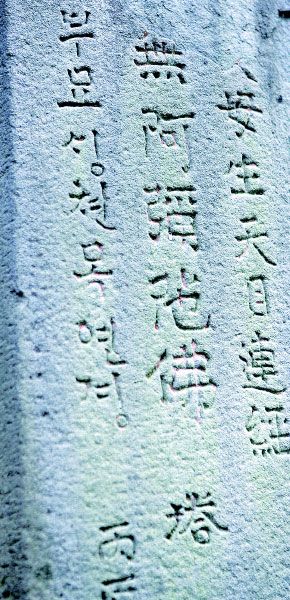

2) 경남 진주 의곡사 한글비

오른쪽에는 ‘父母生天目蓮經(부모생천목련경)’,

중앙에는 '南無阿彌陀佛塔(나무아미타불탑)’,

왼쪽에는 ‘부모생쳔목연경’이라고 새겨져 있다.

3) 인흥군 묘계비(仁興君墓界碑)

“이비가극히녕검하니 심도사람이거오디말라”라고 쓰여 있는데,

즉!

“이 비가 극히 영검하니(영묘한 위력이 있으니) 생심(生心)(어떠한 생각으로이라도) 사람이 거오(倨傲)(거만스럽게 낮추어 보지) 하지 말라”라는 경고성 한글 고어가 새겨져 있습니다.

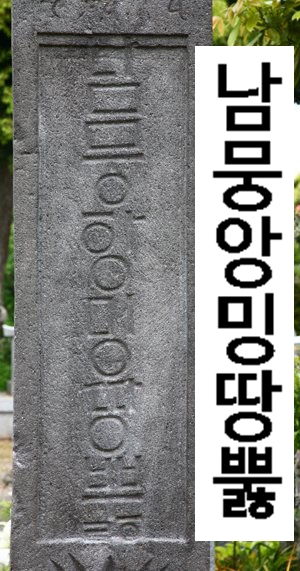

4) 일본 지바현 다이간인(大巖院) 사면석탑 한글 비문으로 "남뭉앙밍땅뿛"을 새겼으며, 임진왜란 때 일본으로 끌려온 조선인을 위로해서 새운 비석이라고 합니다.

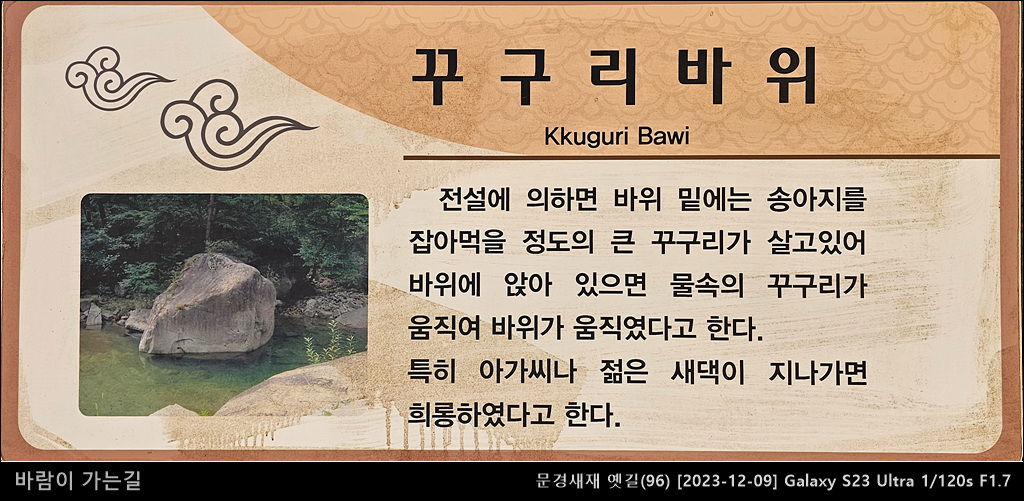

▼ 꾸구리는 손으로 잡으면 꾸구꾸구 소리를 냅니다. 한국고유어종이며, 크기는 약 10~15㎝정도이고, 물살이 빠르고 자갈이 깔린 물속에서 살며, 멸종위기종 민물고기입니다.

꾸구리가 예쁜 여자가 지나 가면 희롱을 했다고 ! ,이야기 거리도 정도껏 해야지...

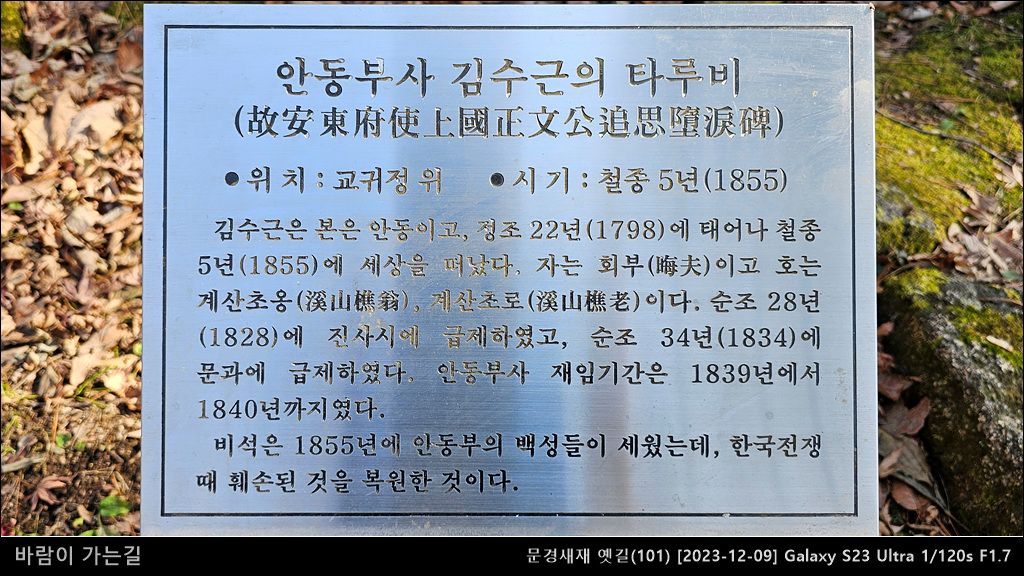

▼ 꾸구리 바위에서 조금 아래쪽에 김수근 공덕비가 있는데, 공덕비라 하지 않고 타루비라고 하였습니다

김수근은 조선 후기의 관리이며, 안동부사는 약 1년밖에 안 했는데, 타루비(墮淚碑)라는 뜻은 눈물이 떨어진다는 뜻인데, 어찌 안동에서 아주 멀리 떨어진 문경새재에 추모비를 세웠을까?

※ 경북북부문화권정보센터 홈페이지에서 김수근 타루비에 대한 설명을 인용해 보겠습니다.

이 공덕비는 1855년(철종 6)에 유기목(柳祈睦, 1802~?)이 짓고 김진형(金鎭衡,1801~1865)이 글씨를 써서 세운 것으로 되어 있다. 공덕비 뒷면에는 남선ㆍ임동ㆍ재산 등 안동부 소속 38방에서 참여한 사람들의 이름이 적혀 있어 안동부에서 기금을 모았음을 알 수 있다. 이 때는 김수근이 안동부사로 있은 지 16년이 지난 때이고 세상을 떠난 지 1년이 되던 해이다.

비문 내용은 김수근이 1839년 안동부사를 하면서 조선 말기 삼정(三政)이 문란한 것을 바로잡아 백성들이 마을을 떠나 흩어져 살지 않게 하였고, 아이와 노인의 이름이 중복된 호구를 정리하여 징병제도를 바로잡아 백성이 아들 딸 낳고 잘 살게 되었다는 것이다. 그래서 안동의 백성들이 일찍이 돌을 다듬어 비석을 세우려고 했으나 본부에서는 퇴계 선생의 큰 가르침을 어길 수 없다는 교훈에 따라(本府?退陶不敢褒(?)先候之訓) 비석을 세우지 못했음을 밝히고 있다.

또 백리 밖 새재에 세우는 이유는 사방에서 많은 사람들이 다니는 길목이며 김수근 본인도 이 고개를 오가며 경관을 즐겼던 곳이기 때문에 최적의 장소라고 밝히고 있다.

사실 송덕비나 선정비는 실제로 송덕과 선정과 크게 관련이 없는 경우도 많았던 것이 사실이니, 이 많은 비석 중 얼마나 백성들의 땀과 눈물을 삼켜버린 것이 많을까?

잘 알려진 이야기지만 조선후기 삼정이 문란해지면서 신임 관리를 맞을 때는 쇄마전(刷馬錢)이라 하여 관에서 주는 노잣돈 말고도 백성들이 따로 거두어 바치게 하고, 떠날 때는 입비전(立碑錢)이라 하여 공덕비를 세우는데 돈을 모았으니 백성들의 원망이 컸을까는 짐작이 가고도 남음이 있다. 하기사 문경 땅에 이러한 비석이 많은 연유가 길목인 이유도 한몫을 차지했다고도 할 수 있다.

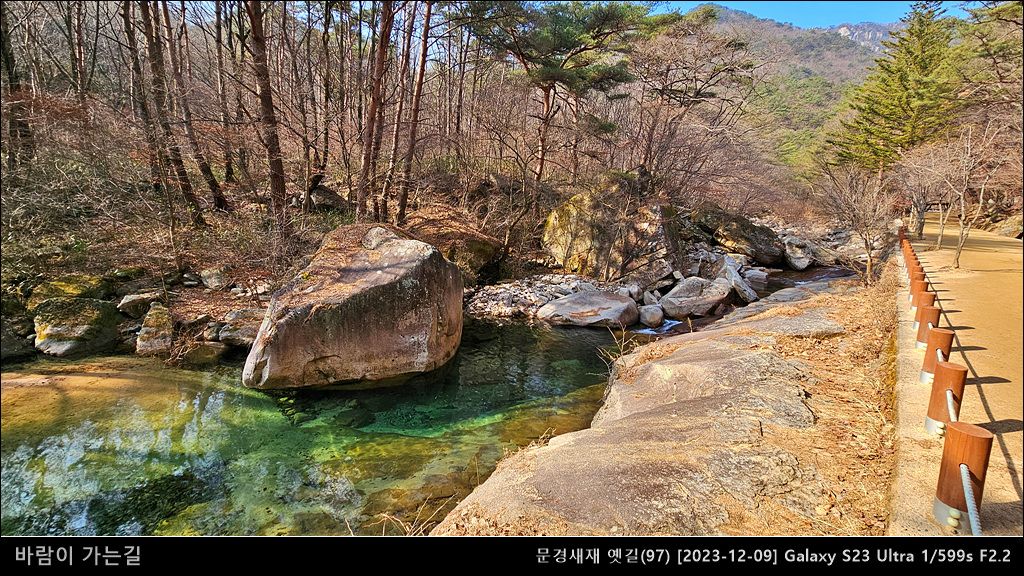

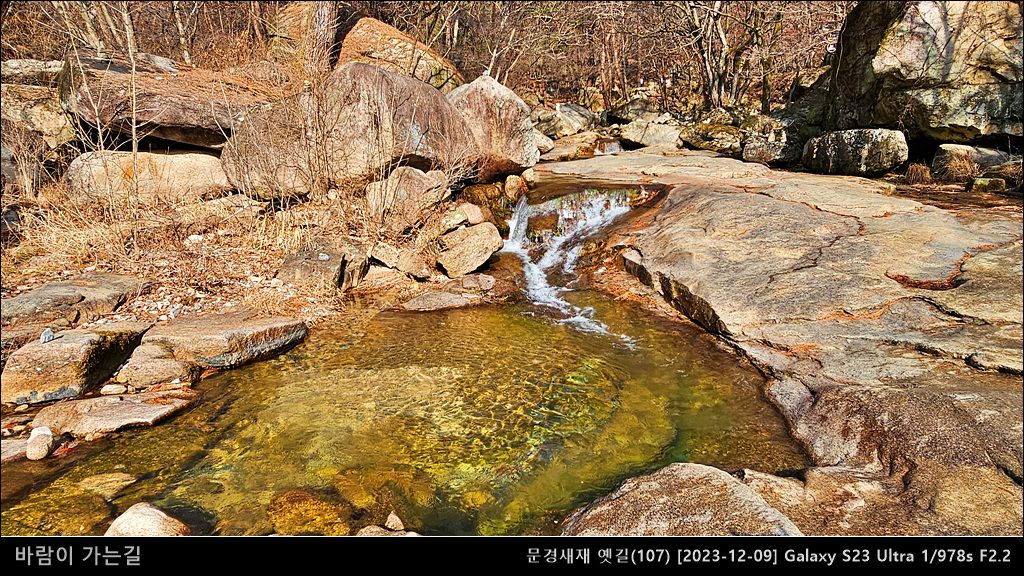

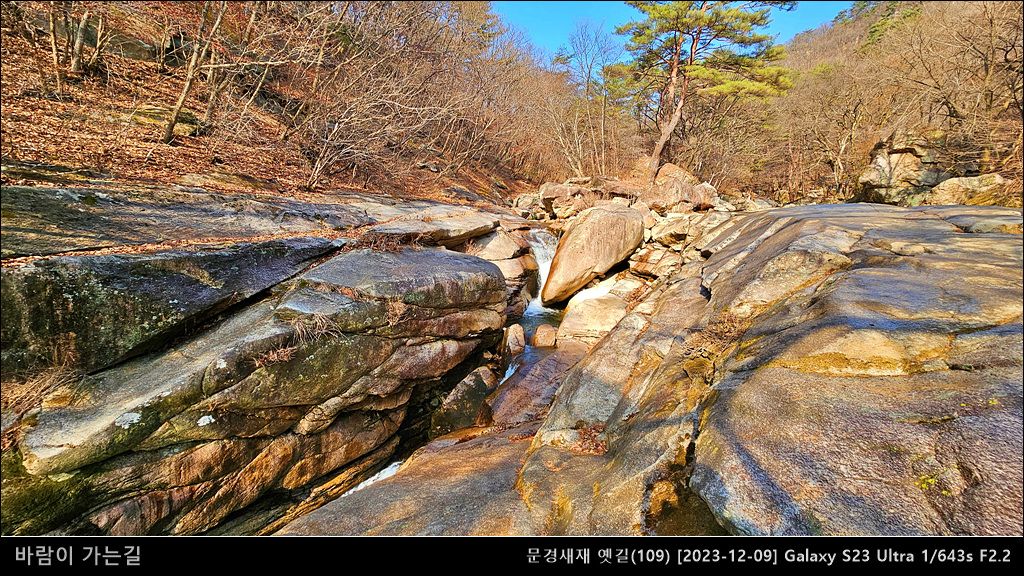

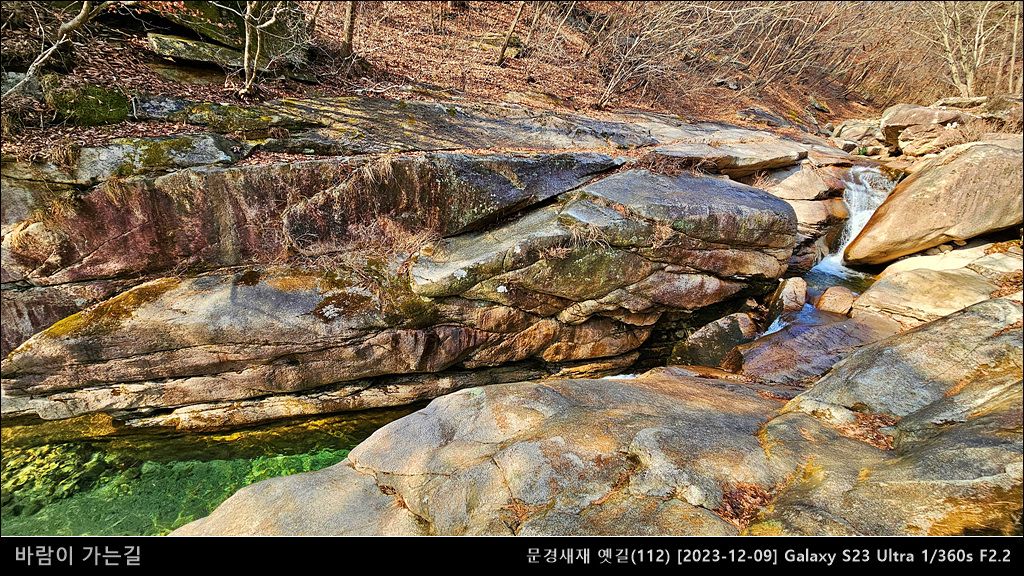

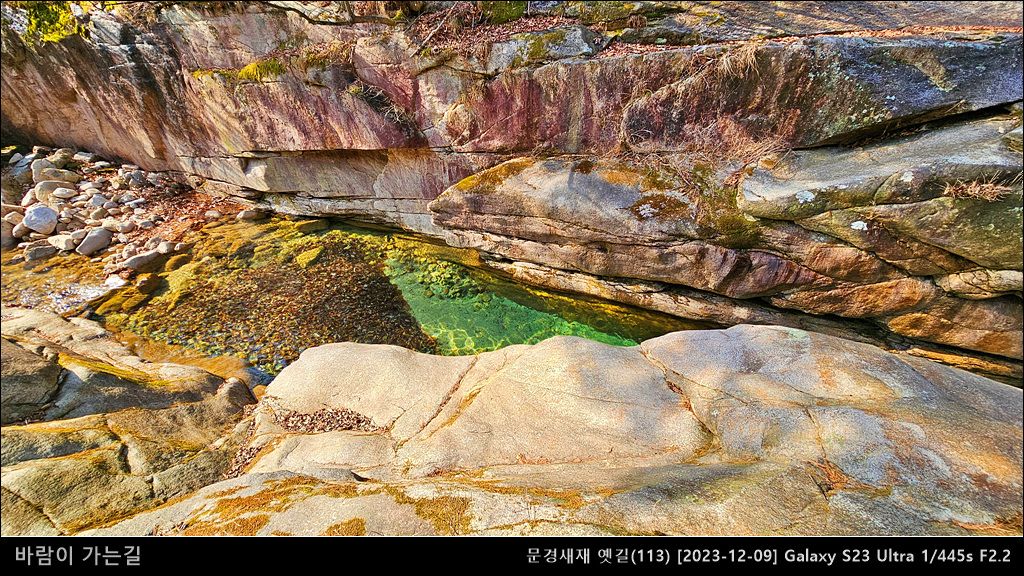

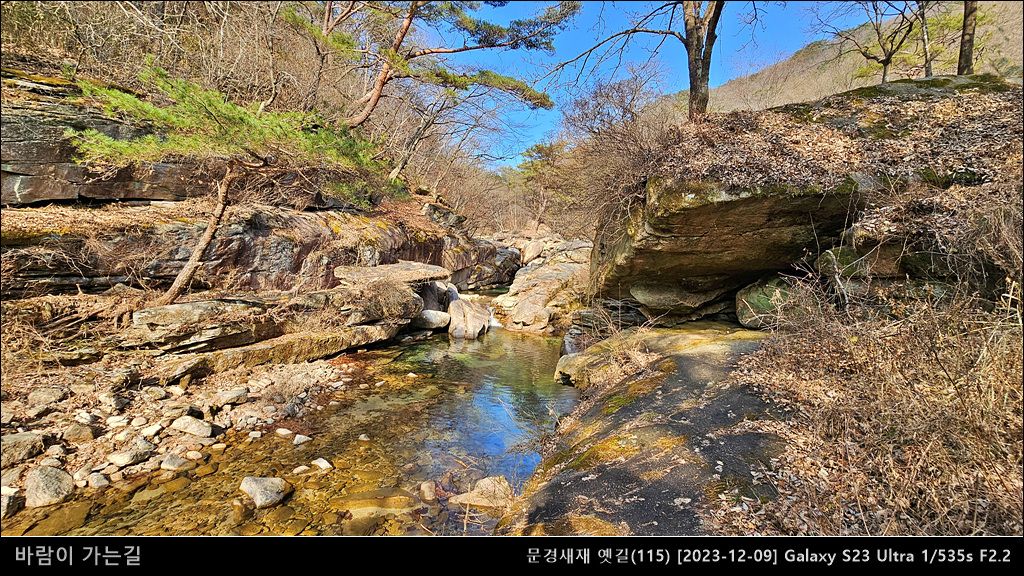

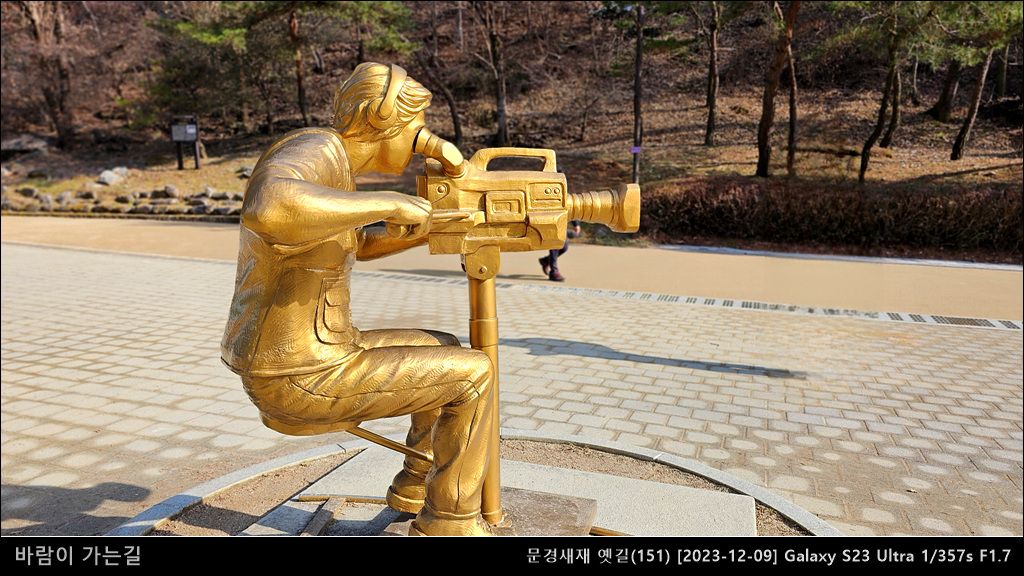

▼ 수려한 경치를 보여주는 계곡의 물과 바위들이 눈길을 끈 이곳은 KBS대하드라마 "태조왕건"에서 궁예가 최후를 맞이하는 장면을 촬영한 장소입니다.

▼ [자료KBS] 궁예가 태조왕건(최수종) 앞에서 최후를 맞이하던 장면을 새재에서 촬영하던 모습입니다만, 실제로는 도망을 가다가 왕건의 군사들에게 잡혀서 죽었다고 합니다.

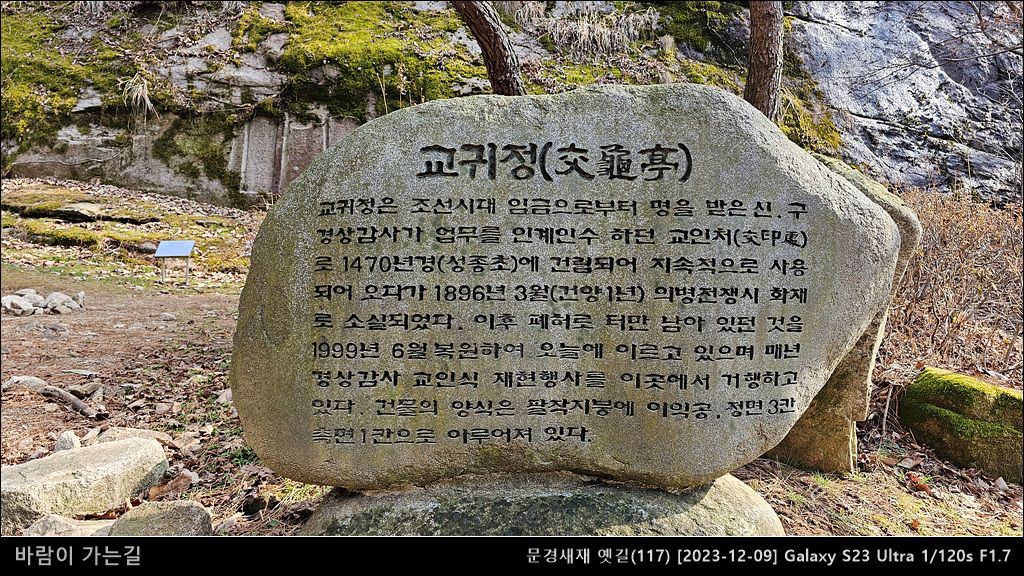

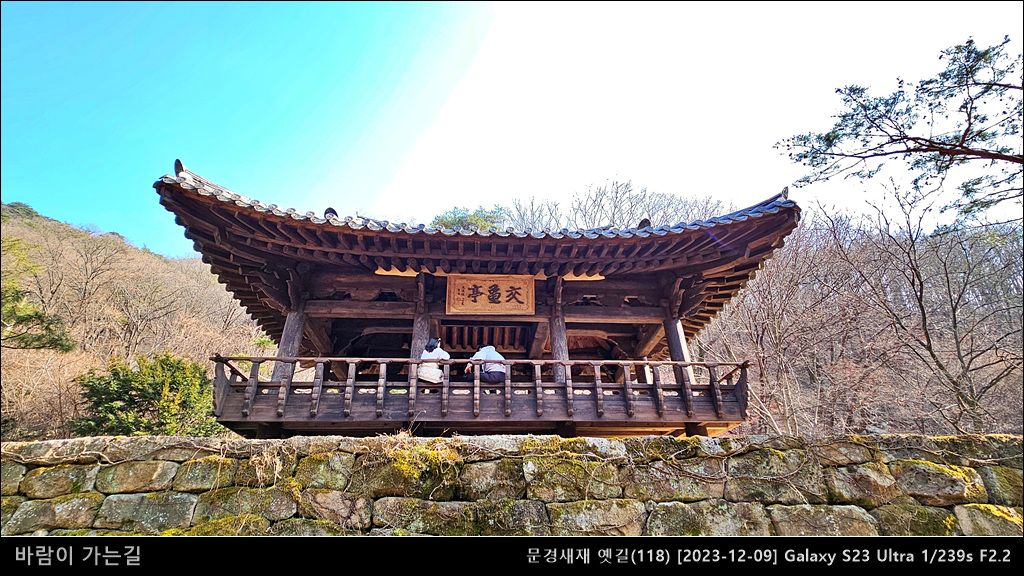

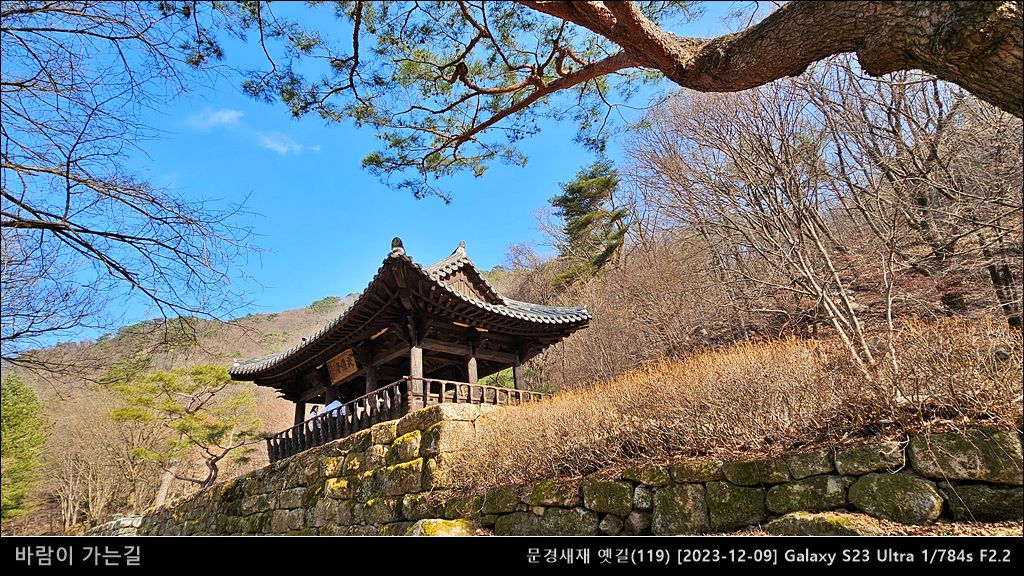

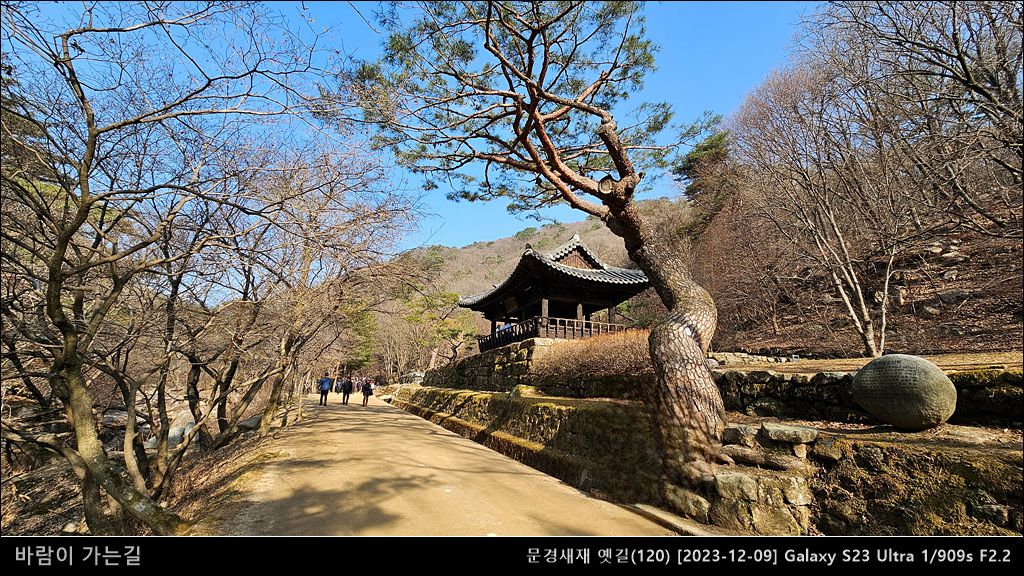

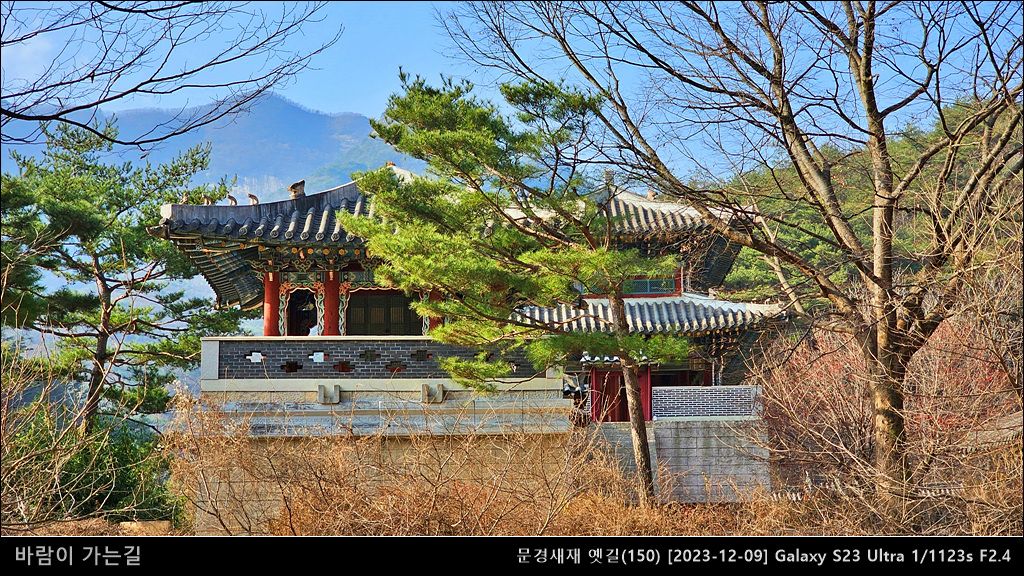

▼ 교귀정(交龜亭)은 거북이 모양의 인장(印章)을 교환하였던 정자이며, 부임하는 경상감사와 이임하는 경상감사가 이 교귀정에서 인장(印章)을 인수, 인계하였다고 합니다.

글씨가 작아서 다시 옮겨 보았습니다

| 교귀정(交龜亭) |

| 교귀정은 조선시대 임금으로부터 명을 받은 신.구 경상감사가 업무를 인계인수 하던 교인처(交印處)로 1470년경(성종초)에 건립되어 지속적으로 사용되어 오다가 1896년 3월(*건양 1년) 의병전쟁시 화재로 소실되어었다. 이후 폐허로 터만 남아 있던 것을 1999년 6월 복원하여 오늘에 이르고 있으며 매년 경상감사 교인식 재현행사를 이곳에서 거행하고 있다. 건물의 양식은 팔작지붕에 이익공, 정면삼칸, 측면 1칸으로 이루어져 있다. ※ 건양(建陽)은 1896년 1월 1일부터 1897년 8월 16일까지 사용된 조선의 연호이며, 고종 33년~34년임 |

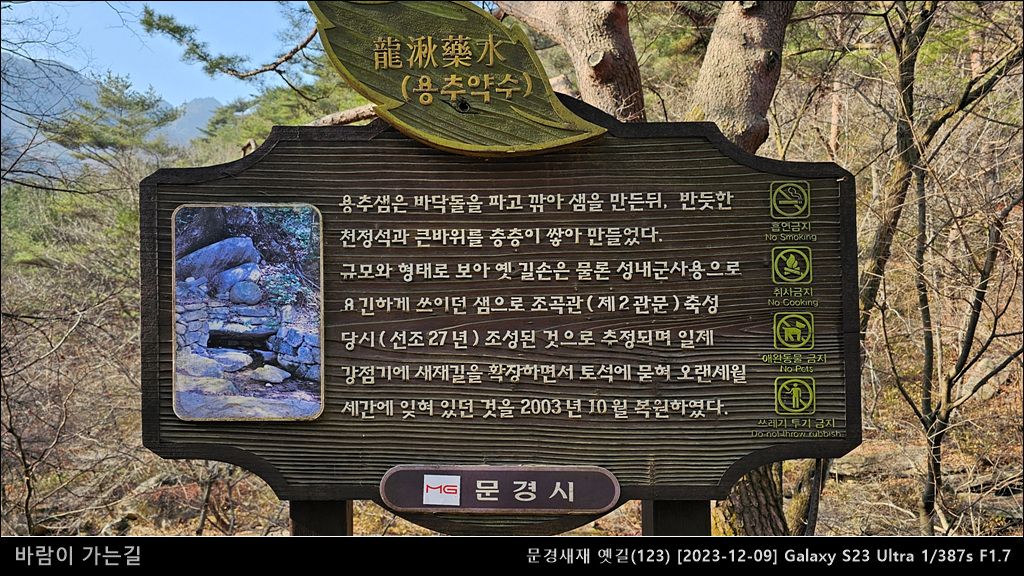

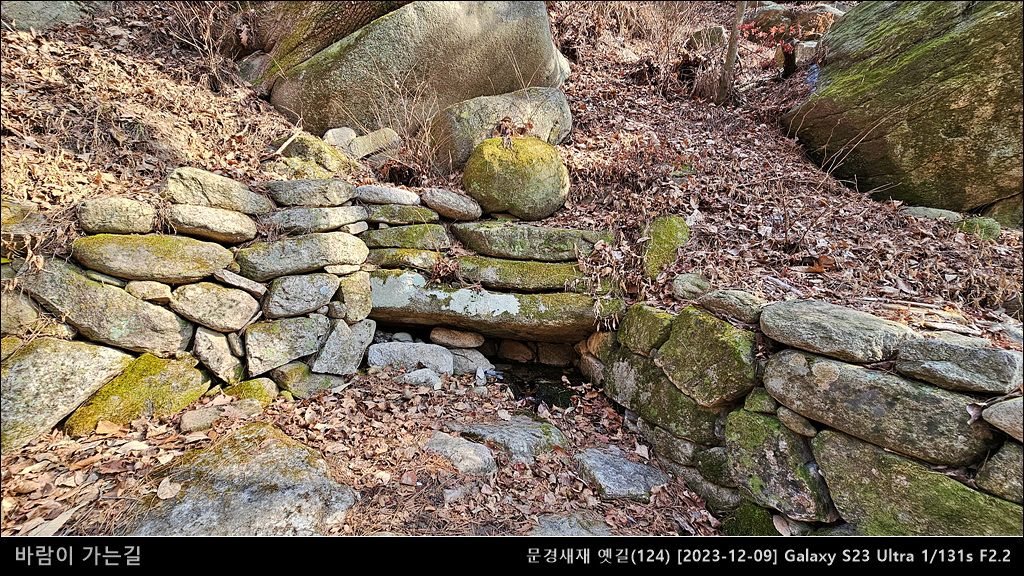

▼ 용추약수라고 하는데, 겨울이라서 그런지 물은 흐르지 않았습니다.

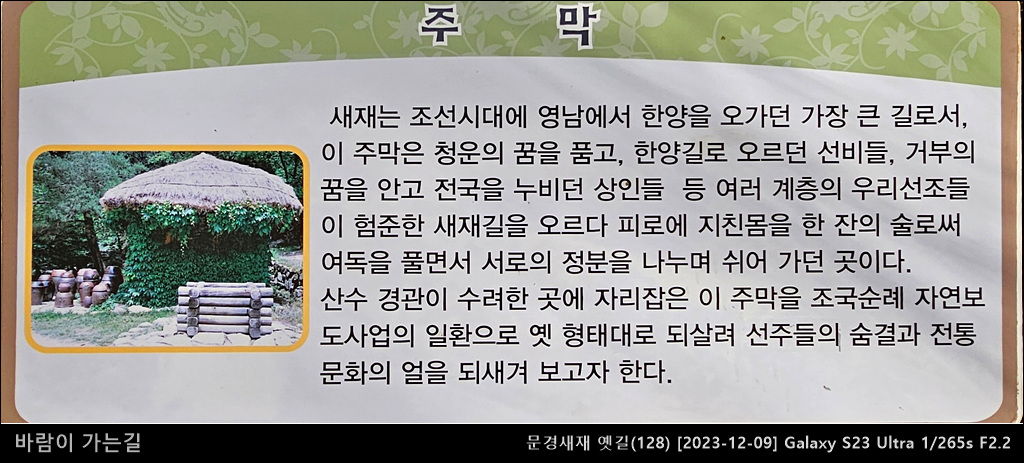

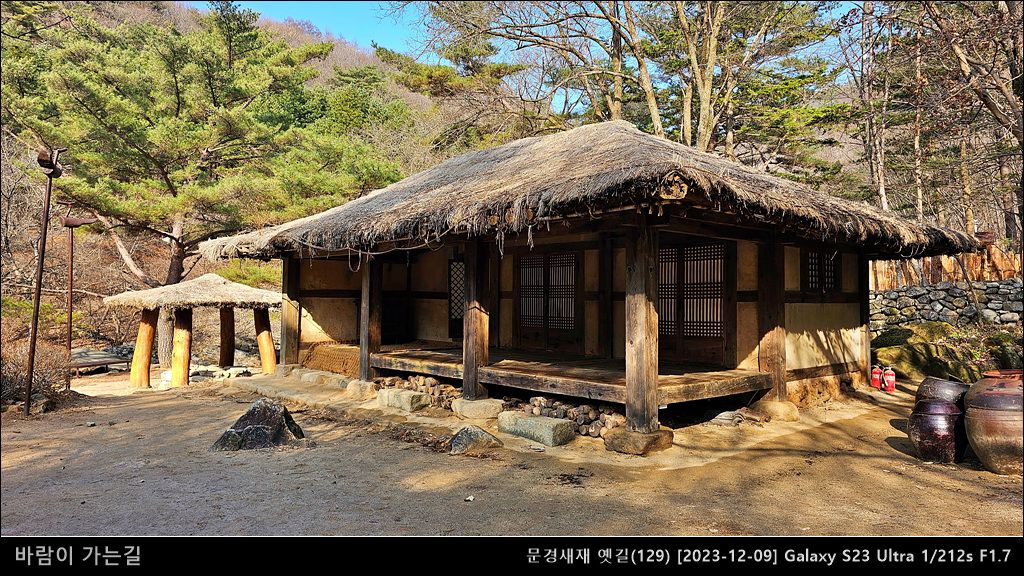

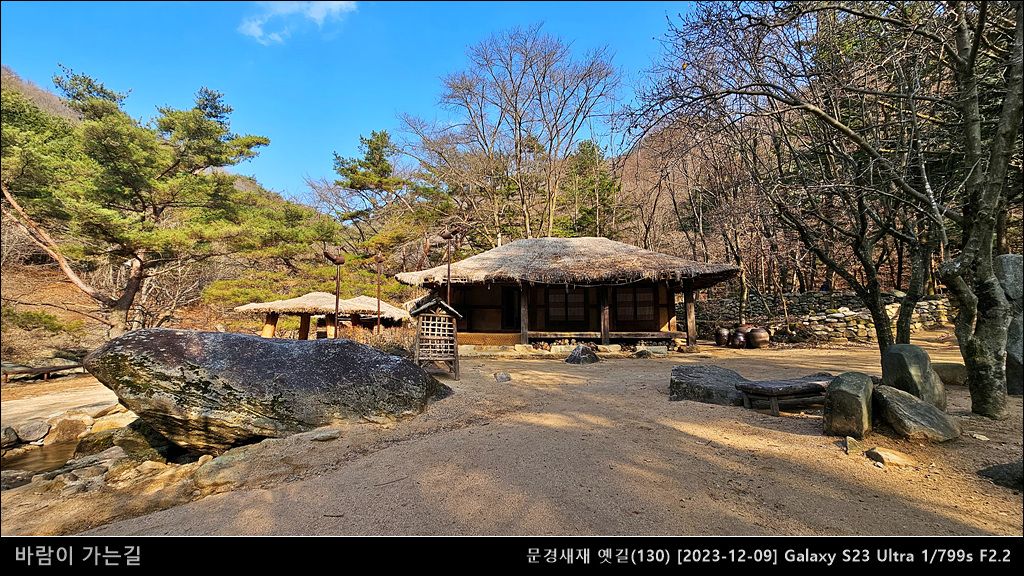

▼ 주막을 복원하여 놓았습니다

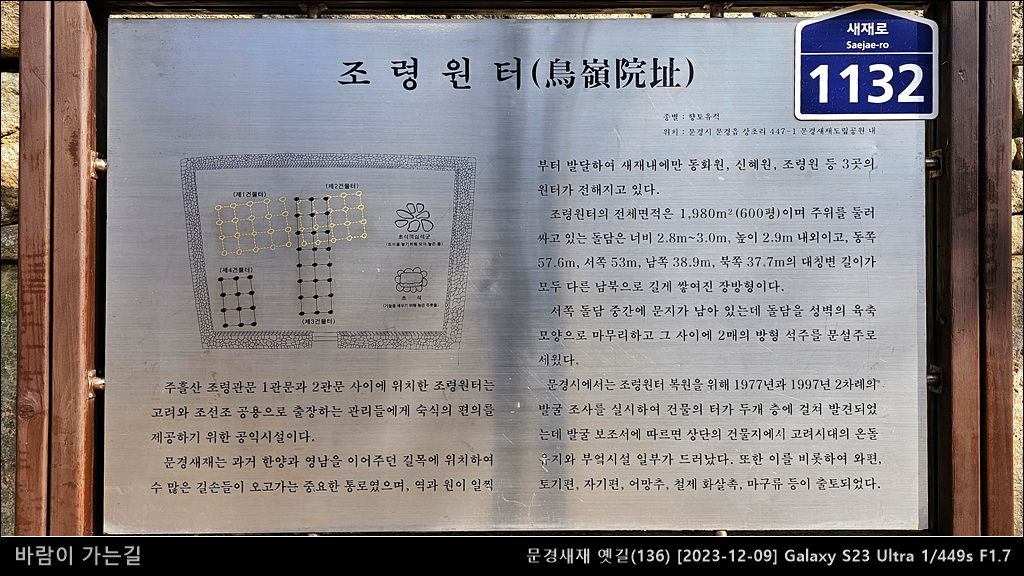

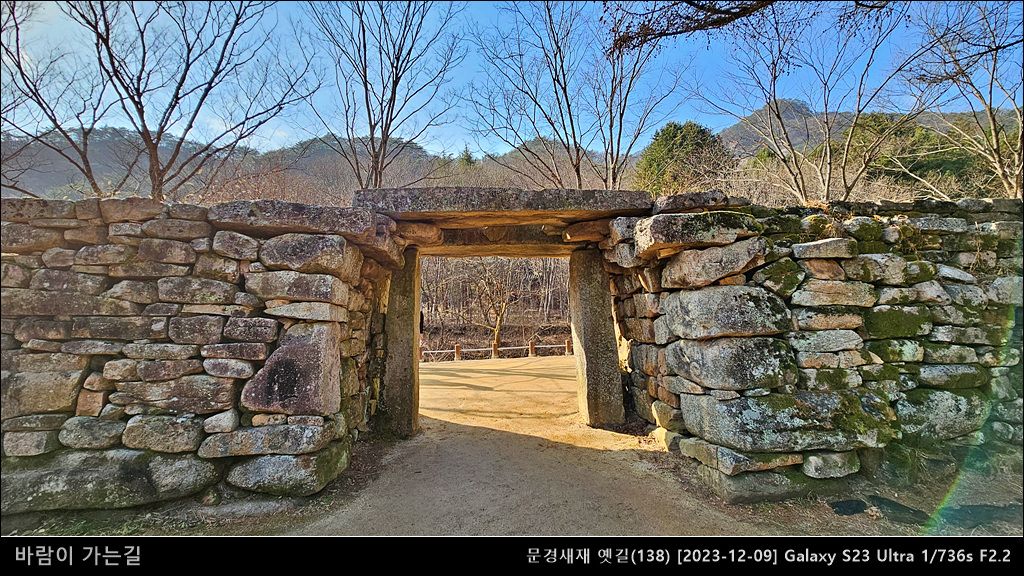

▼ 새재에는 3개의 원이 있었는데, 동화원, 신혜원, 조령원이 있었습니다만, 지금은 흔적만 남아 있습니다

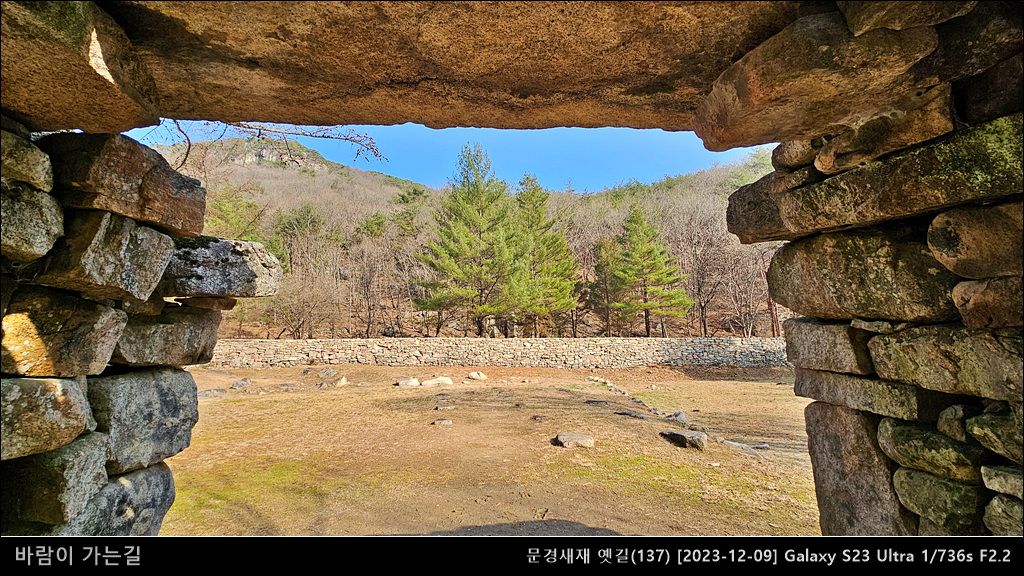

▼ 조령원터의 내부입니다.

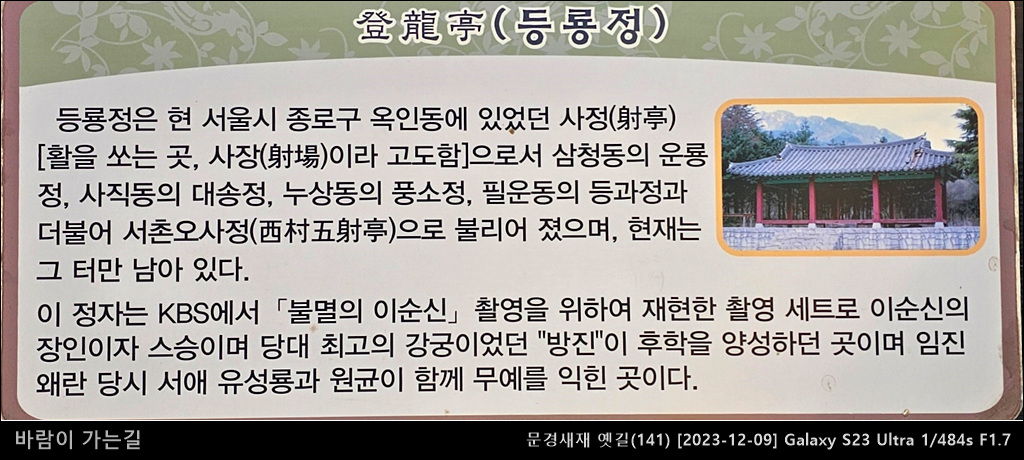

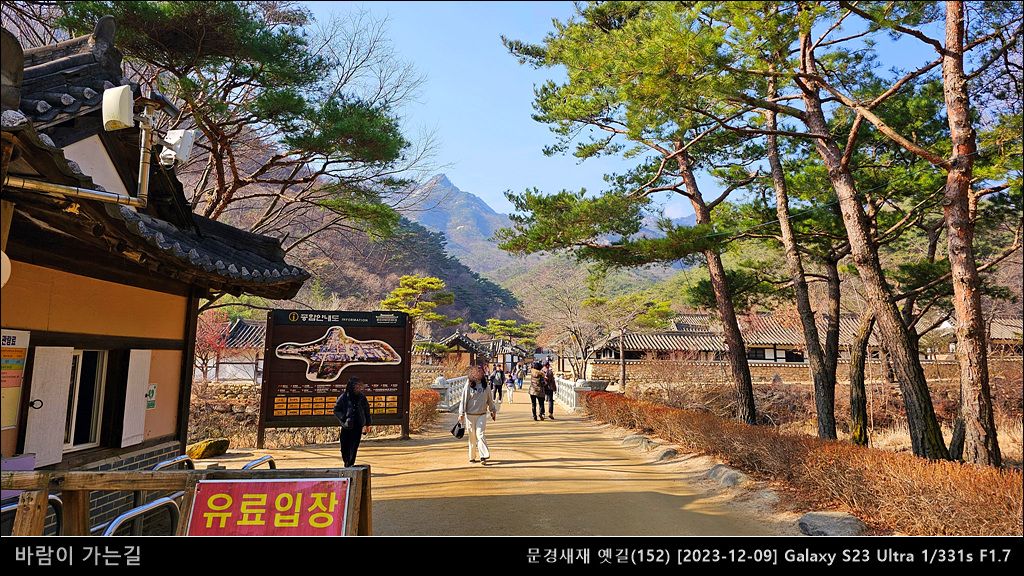

▼ 문경촬영세트장

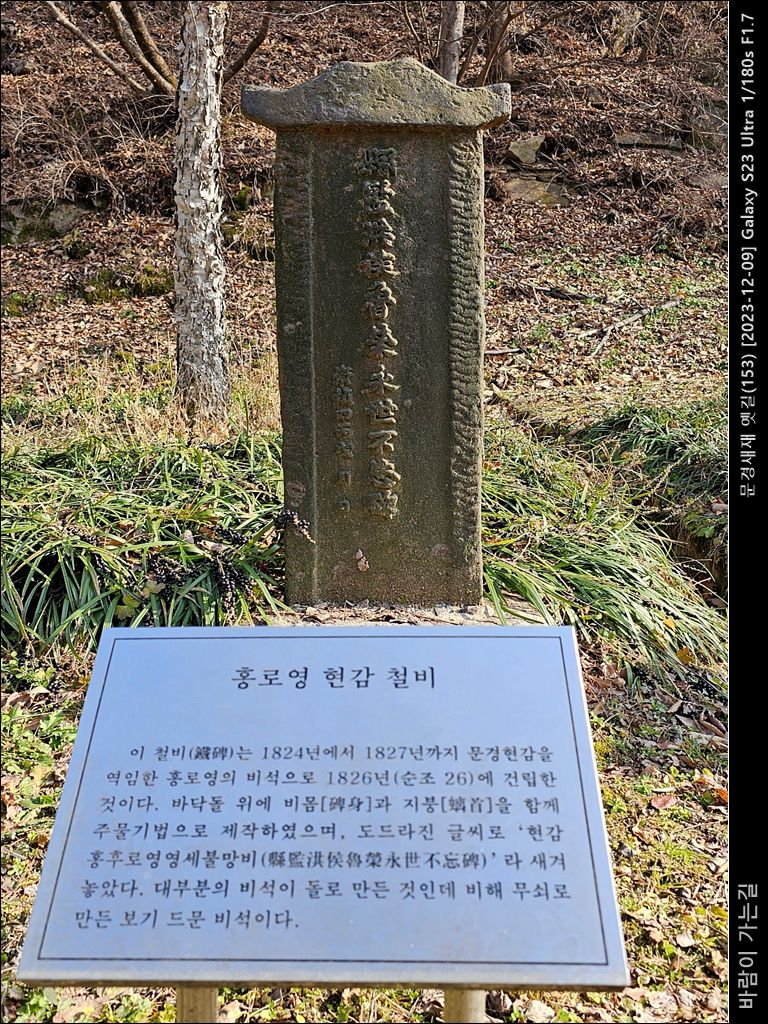

▼ 비석들을 모아 놓은 길옆에서 아주 보기 드문 철비를 보게 되었는데, 홍로형 현감 철비라고 합니다. 조선시대에는 대부분 화강암에 글씨를 새겼는데, 주물로 철비를 세운 것은 아주 드문 일입니다.

현감 홍로영 영세불망비(縣監 洪魯榮 永世不忘碑). 비문의 내용은 縣監 洪魯榮 永世不忘碑(현감 홍로영 영세불망비), 조선 순조 26년(1826년)에 세웠습니다.

현재 전해져 오는 철비는 모두 7개가 남아 있다고 합니다

1) 삼척 역둔리 철비

2) 진도 칠전리 학계철비

3) 현감도거원철비

4) 홍천 철비

5) 화원 정어사 철비

6) 흥양목장 감목관 철비

7) 문경 홍로영 현감철비

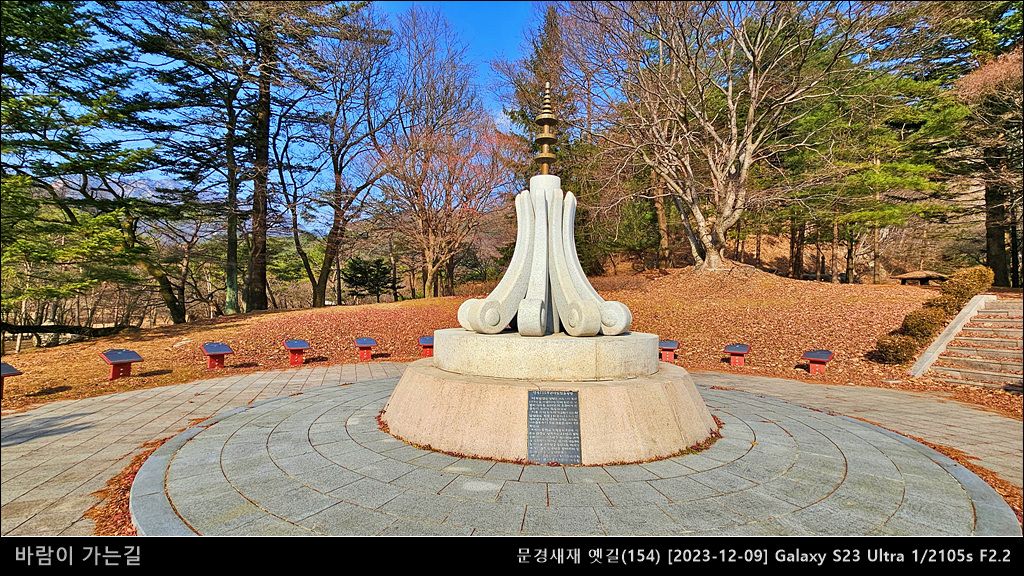

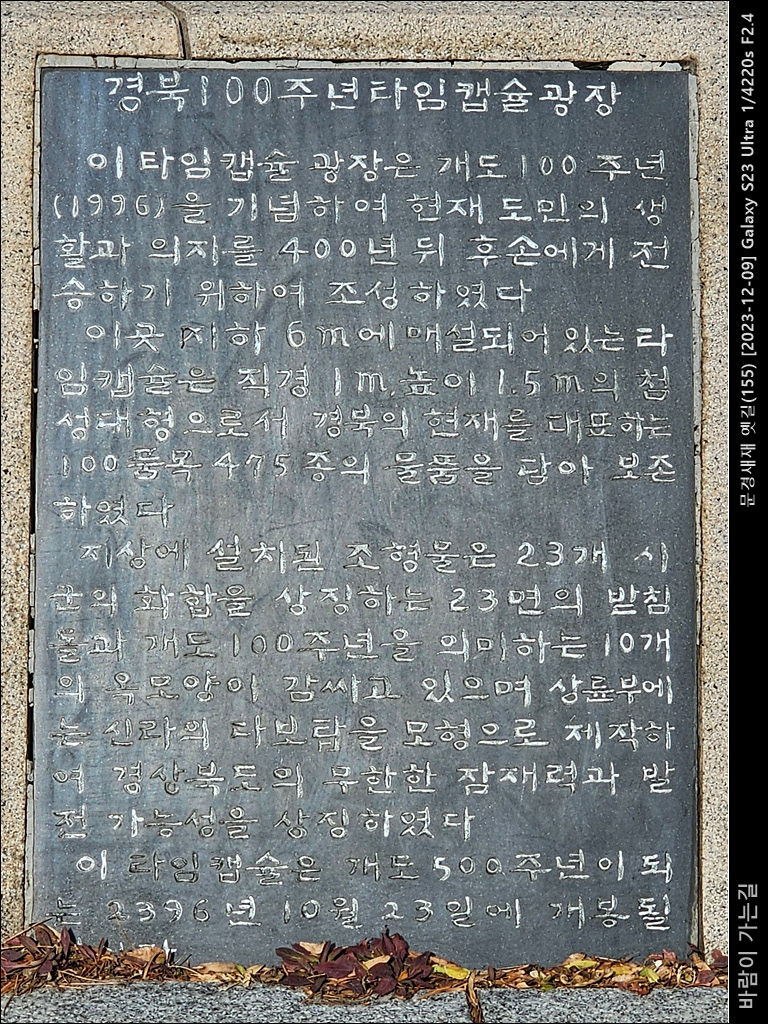

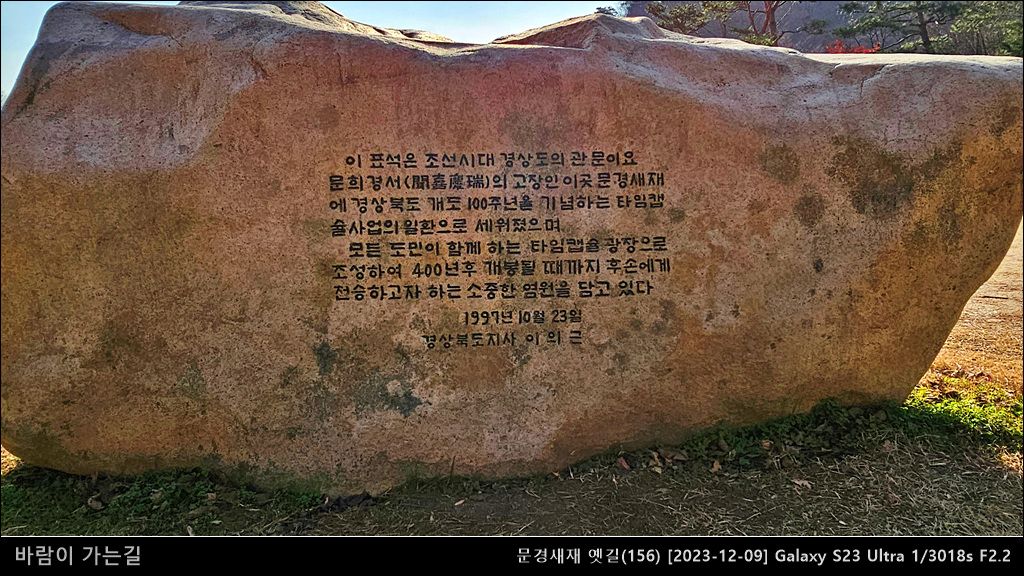

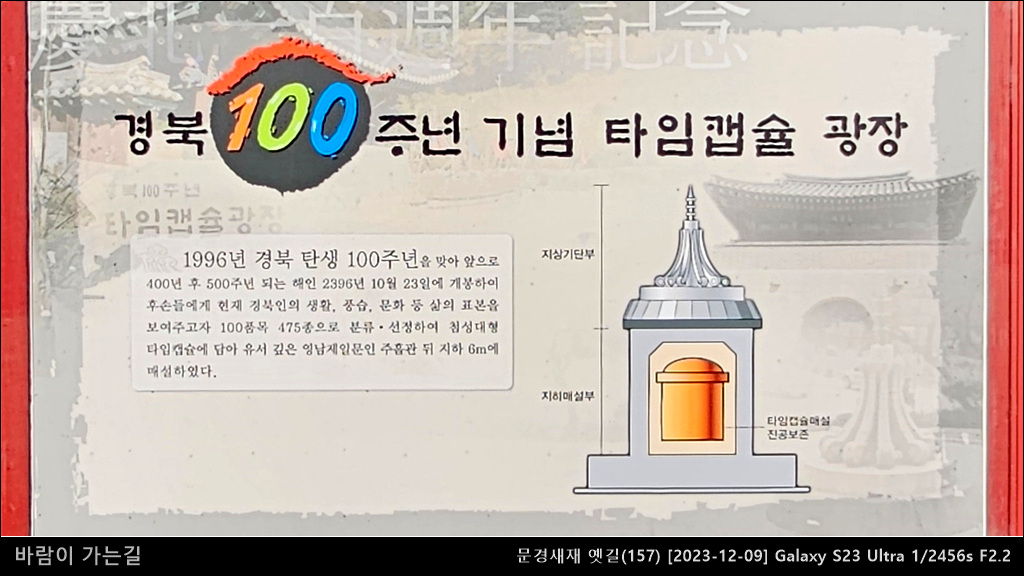

▼ 2396년 10월 23일에 열어 볼 타임캡슐이며, 전국의 23시군의 물품을 담았습니다.

▼ 2396년에 열어본다는 타임캡슐입니다

▼ 타입캡슐 사업은 경상북도 개도 100주년을 기념하여 1997년 10월 23일에 시작하였으며, 400년 후인 2396년 10월에 열어 볼 계획이라고 합니다.

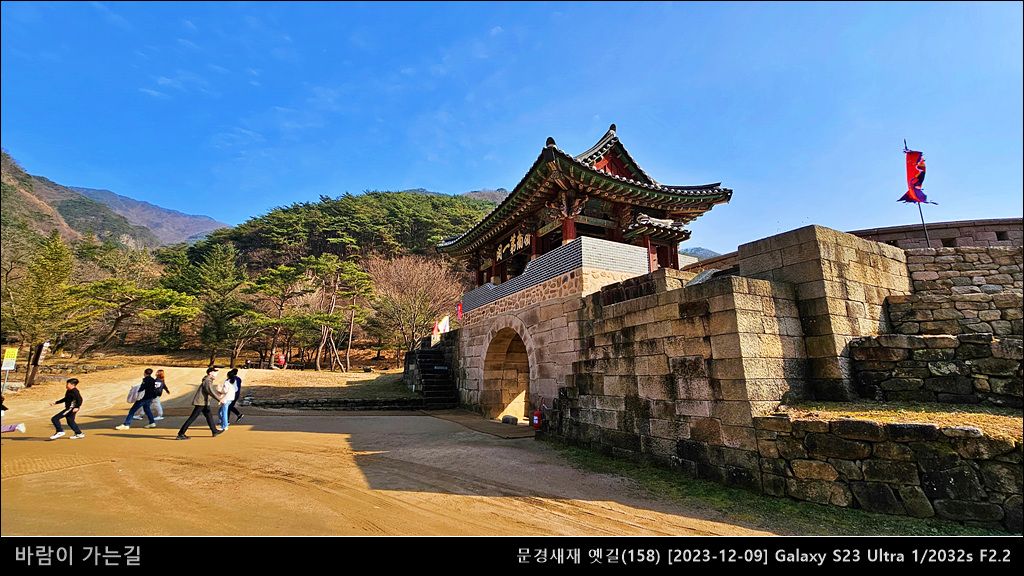

▼ 이제 제1관문 주흘관입니다.

▼ 아래 자료사진은 경북북부문화권정보센터 홈페이지에서 인용하였습니다

제1관문(주흘관) 안쪽의 비석거리 사진입니다

▼ 올 때마다 멋진 모습을 보여 주는 주흘관 앞입니다

▼ 문경새재에 올 때마다 한번 들어가 봐야지 하면서도, 오늘도 그냥 지나칩니다

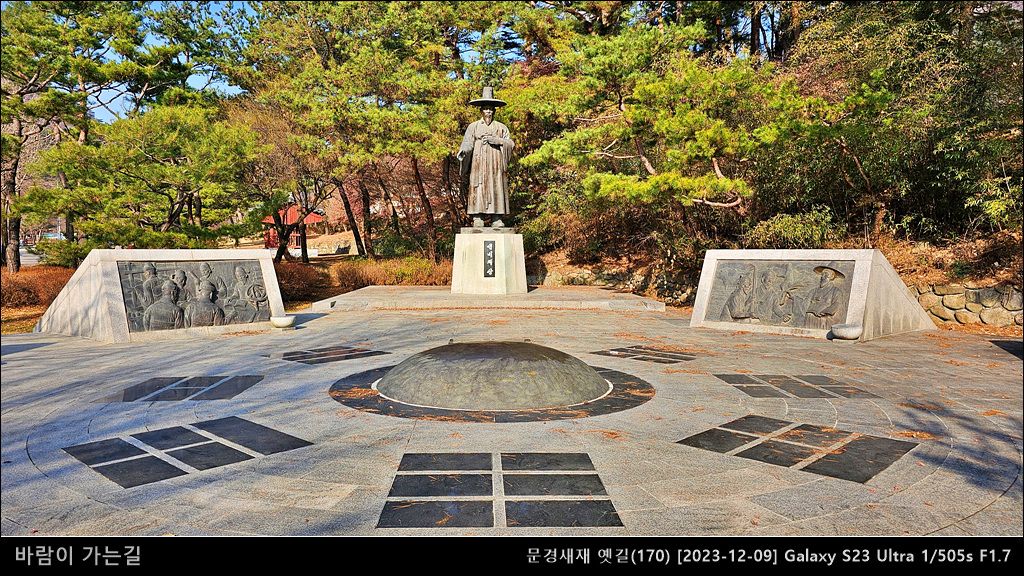

▼ 영남지방에서의 선비는 남다른 상징성을 가지고 있습니다.

▼ 주차장에 붉은 열매 산수유(?)가 잔뜩 열렸습니다

- 여기까지입니다 -

'▣ 마음으로 가는길 > 전국여행·명소' 카테고리의 다른 글

| 평창_발왕산(천년주목숲길) (0) | 2024.01.31 |

|---|---|

| 청양_칠갑산 장승공원 (0) | 2024.01.30 |

| 고리산과 부소담악(충북옥천) (0) | 2023.12.08 |

| 화천_곡운구곡 제3곡_신녀협(神女峽) (0) | 2023.11.04 |

| 순천만갈대숲(2023.10) (0) | 2023.10.28 |