남양주 봉선사는 운악산 기슭에 있는 천년 고찰이며, 대한불교 조계종 제25교구 본사입니다.

봉선사가 창건된 시기는 고려초기 광종 20년(969년)에 법인국사 탄문이 창건하면서 운악사로 하였고, 예종 원년(1469)에는 세조가 묻힌 광릉과 가까운 운악사를 세조의 명복을 비는 자복사(資福寺)로 삼고 봉선사(奉先寺)라 개칭하였는데, 이때 예종이 봉선사의 현판의 글씨를 썼다고 하나 지금은 전해지지 않고 있습니다

명종이 12살 어린나이에 즉위하자 어린 명종을 대신해서 문정왕후가 섭정을 하면서 문정왕후는 막강한 권력을 이용해서 불교중흥 정책을 펴고, 강남 봉은사를 선종(禪宗)의 우두머리 사찰(禪宗首寺刹)로 삼고 봉선사를 교종(敎宗)의 우두머리 사찰(敎宗首寺刹)로 지정하여 , 승과시(僧科試)를 치르기도 하고, 전국 승려와 신도에 대한 교학(敎學) 진흥의 중추적 기관 역할, 한국불교의 교종 대본산이었습니다.

※ 봉선사도 예외없이 전쟁으로 불타고, 중창하기를 반복하였는데, 그 이력은 다음과 같습니다

- 임진왜란 때 불타버린것을 이듬해인 주지 낭혜(朗慧)가 중창.

- 1637년 병자호란으로 소실된 것을 계민(戒敏)이 중창.

- 1749년(영조 25)에는 재점(再霑)이 중수.

- 1848년(헌종 14)에 화주 성암(誠庵)과 월성(月城)이 중수.

- 1926년에는 주지 월초(月初)가 대웅전과 요사채를 중수하고 삼성각(三聖閣)을 신축

- 6·25전쟁으로 150칸의 건물이 완전히 소실

- 1959년에 화엄(華嚴)이 범종각을 재건

- 1961년부터 1963년까지 운경(雲鏡)과 능허(凌虛)가 운하당(雲霞堂)을 세움

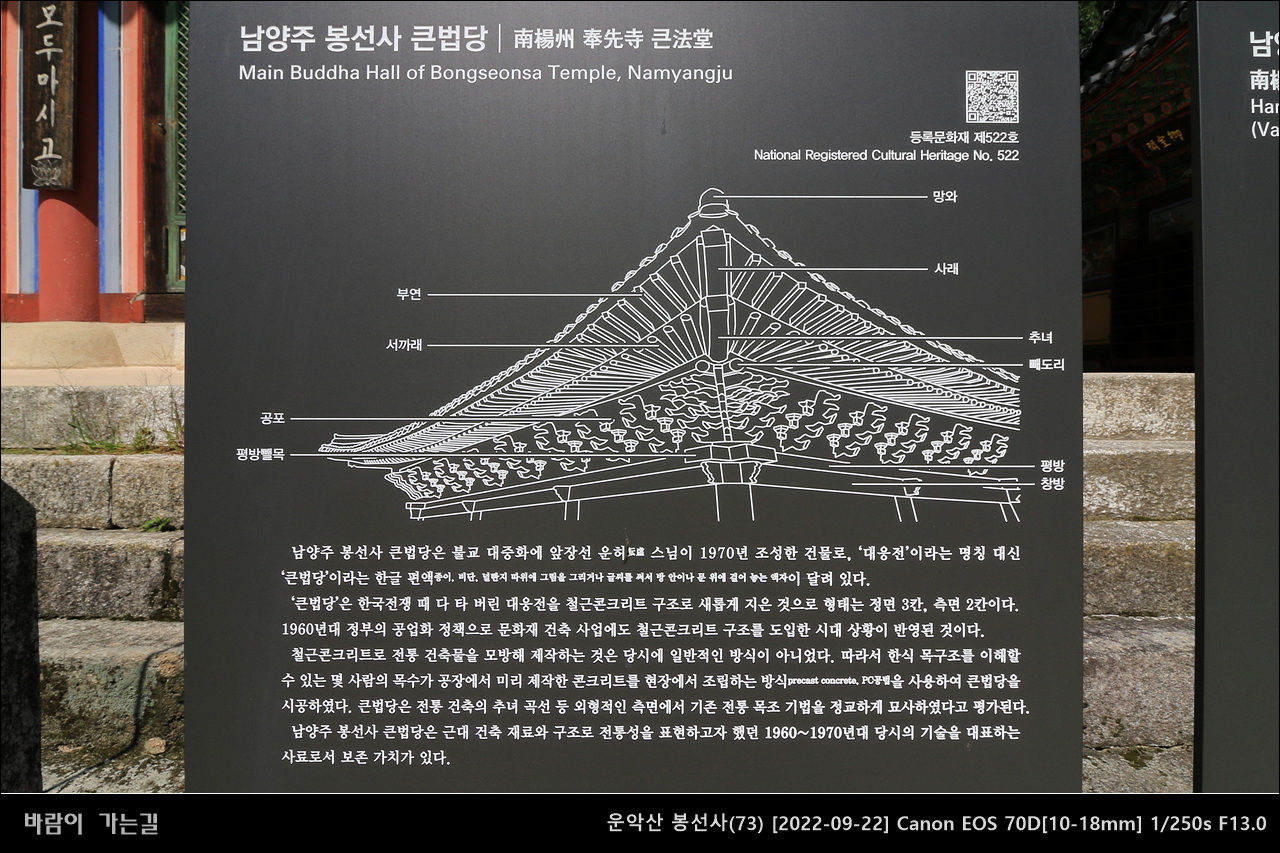

- 1970년 운허(雲虛, 1901~1980) 스님이 큰 법당을 중건.

▼ 일주문앞에 세워져 있는 3.1 만세운동의 시위지 표지판입니다.

▼ 일주문 뒤에는 "교종대찰봉선사"라는 현판이 걸려 있습니다.

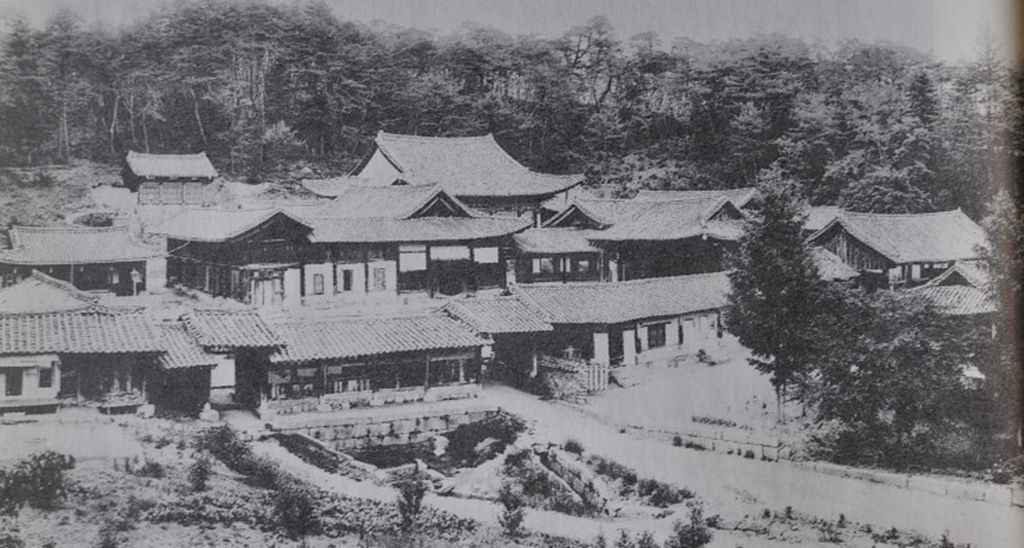

▼ [자료:e뮤지엄] 일제강점기(1920년대)때 봉선사의 모습이며, 지금과는 많이 다릅니다.

▼ [자료:봉선사] 봉선사는 전각들이 많기 때문에 전각 위치도를 덧 붙였습니다

▼ 운허당대종사의 부도와 추모비입니다

운허당대종사는 평북 정주 출신이고 본명은 이학수이며, 춘원 이광수와는 8촌에, 1892년 3월생으로 동갑내기입니다. 운허(耘虛) 스님(1892 ~1980)은 젊은 날 만주에서 독립운동을 하였으며, 승려가 된 뒤에도 1930년대 만주 독립운동단체 조선혁명당 당원으로도 활동하였습니다. 해방이 되고, 봉선사에 있을 때 광동중학교를 세우고 불경 한글화에도 힘썼습니다.

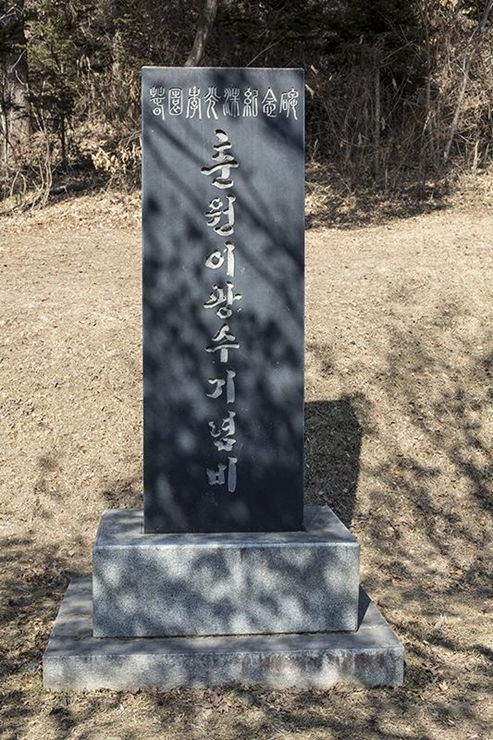

▼ 공덕비가 있는 맨 왼쪽에는 5공 때의 이후락 중앙정보부장의 공덕비와 그 옆에 춘원 이광수의 기념비가 있습니다.

▼ 봉선사에 춘원 이광수의 추모비가 있는 이유는 운허스님과 춘원 이광수는 같은 집안의 8 촌간으로서 나이도 같아서 어릴 적에 아주 친하게 지냈다고 합니다.

※ 운허스님과 춘원 이광수가 6촌이라는 자료도 있으며, 봉선사 자료에는 8촌으로 되어 있습니다

그래서 그런지 운허 스님은 춘원과 가깝게 지내던 문학계의 요청을 받아들여 추모비 세우는 것을 허락하였다고 합니다

두 사람은 일제강점기에 가는길이 서로 달라서, 운허 스님은 독립투사의 길로, 춘원은 친일로 길을 잡았으니 이런 비극도 또한 없습니다.

운허 스님은 불교 대중화에 힘쓰시면서, 교육사업, 불교 경전 한글화에 힘쓰셨지만, 춘원 이광수는 뛰어난 문장실력으로 일본제국에 협조하였으며, 해방 후 반민족특위에 잡혀갔다가 석방되었다가 6.25 때 북으로 넘어갔는데, 1950년 10월에 북한에서 사망하였습니다. 어쩐 일인지 북한에서는 묘지를 만들어 묻어 주었습니다.

춘원 이광수는 빼어난 문장실력에 반해 친일행적에 대해서는 조선의 민족을 위해서 어쩔 수 없었다는 고백을 남기면서 끝까지 친일에 대한 진정한 사과는 하지 않았습니다.

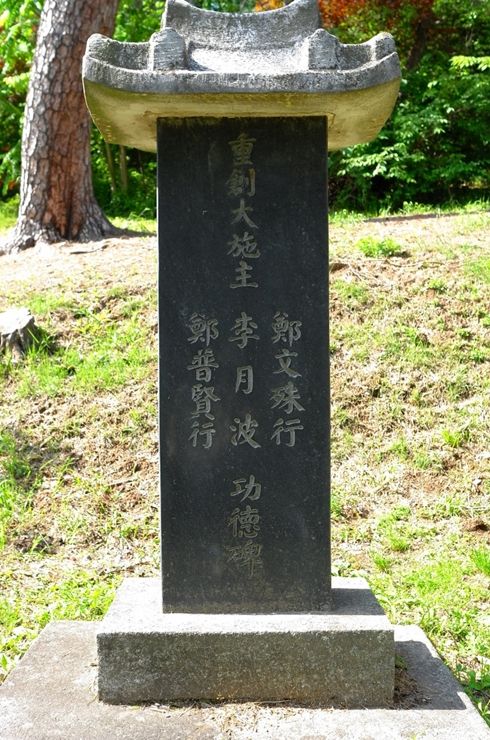

▼ 춘원 이광수 기념비 옆에 있는 비석 이름은 중창대시주 공덕비입니다

비석에는 重創大施主 OOO 功德碑(중창대시주 OOO 공덕비)라고 되어 있고, 세 사람의 이름이 중간에 나란히 각서 되어 있습니다

세 사람의 이름은, 오른쪽에 鄭文殊行(정문수행), 중간에 李月波(이월파), 왼쪽에 鄭普賢行(정보현행)입니다.

중간에 있는 이월파(李月波)는 유신 초기 중앙정보부장 이후락(1924~2009)이며, 전국불교신도회장을 겸하기도 했는데, 그가 불교신자였으니, 불교 사업에 큰돈을 대는 것은 그리 어려운 일이 아니었을지도 모릅니다

그런데 나머지는 어느 분이신지 모르겠으나, 아마도 이월파의 가족분들이 아닐까 생각합니다

이월파(李月波)가 불교신자였던것은 어머니의 영향이었을 것으로 보이는데, 어머니 역시 봉선사에 대시주였다고 합니다.

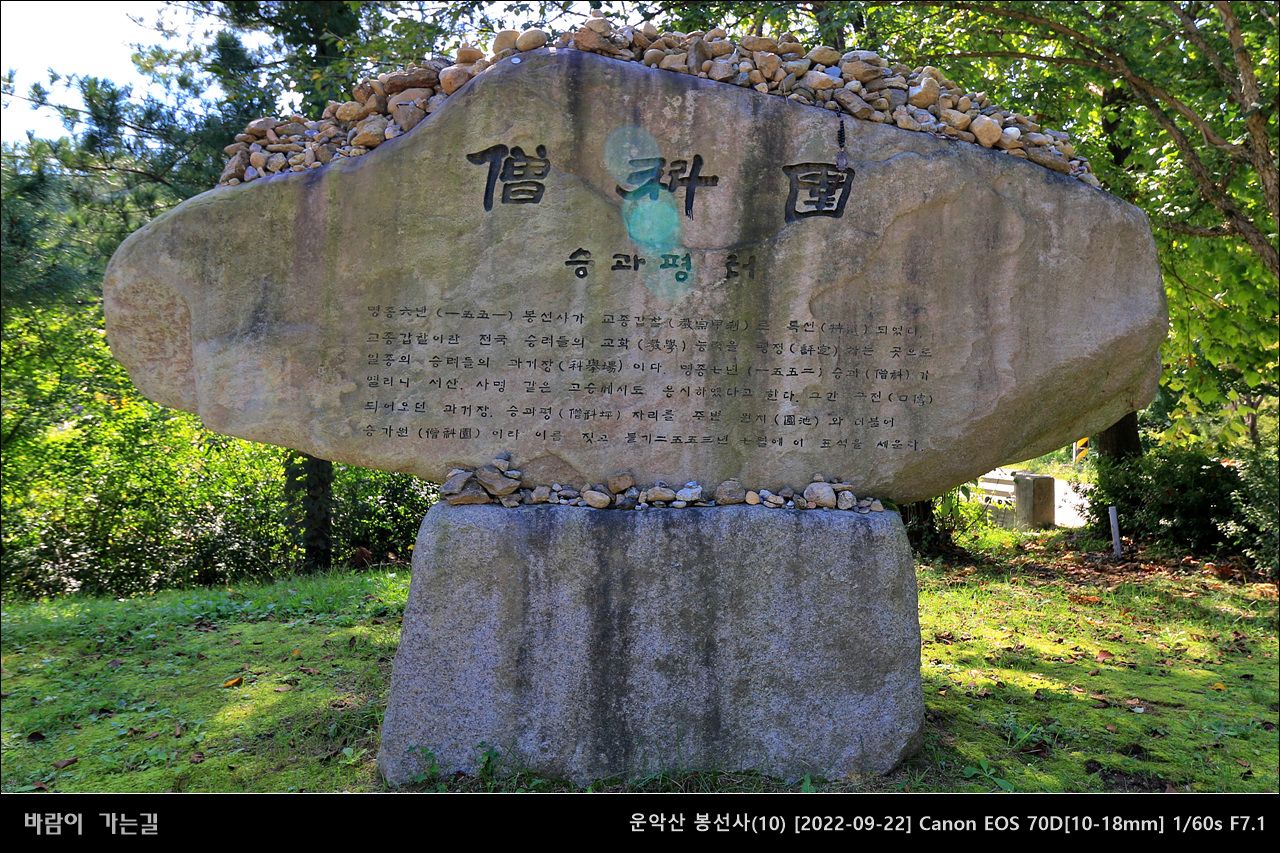

▼ 승가원((僧科園) 표지석인데, 좀 더 자세하게 알아보았습니다.

조선의 11대 중종(정릉)의 세 번째 계비이며, 불교신자였던 문정왕후 윤씨(태릉)는 중종의 두 번째 계비 장경왕후 윤씨(희릉)의 허약한 아들 12대 인종(효릉)이 즉위 7개월 만에 죽자 자기의 12살 아들을 왕에 올리고, 자신은 막강한 권력을 이용해서 명종 5년(1550) 12월에 우의정 상진(尙震)에게 중종 2년(1507)에 폐지되었던 선종과 교종의 부활을 명하고, 봉은사는 선종을 총괄하는 선종수사찰(禪宗首寺刹)이 되고 봉선사는 교종을 총괄하는 교종수사찰(敎宗首寺刹)로 지정하였습니다.

문정왕후 윤씨는 봉은사의 주지 보우 허응당(虛應堂) 보우선사(普雨禪師)[1516~1565]를 앞세워 불교중흥에 힘쓰게 되었는데, 승과는 명종 7년 봉은사 앞 벌판에서 첫 시험을 치른 이래 명종 21년(1566) 때까지 3년마다 한 차례씩 실시되었으며, 명종 때 실시된 승과에서 임진왜란 때 승병을 일으킨 서산대사 휴정과 송운대사 사명당 유정 등 많은 승려를 배출하였습니다.

하지만, 막강한 권력으로 사찰과 승려들에게 파격적인 혜택을 주게 되면서 유생들에게 미움을 사게 되었는데, 문정왕후가 죽자 유생들은 벌떼같이 들고일어나 허응당(虛應堂) 보우(普雨)를 탄핵하여 제주도에 귀양 보내고 끝내 죽여버렸습니다. 유생들은 보우(普雨)를 죽인 것도 성이 안찼는지 문정왕후가 후원하던 회암사(양주)에 불을 질러 폐허로 만들어 버렸습니다.

문정왕후 윤씨(소윤)는 파평윤씨로서 중종의 세 번째 계비이며, 두 번째 계비 장경왕후(대윤) 역시 파평윤씨인데, 조선왕실에 피바람을 일으킨 파평윤씨들의 대윤.소윤의 갈등의 중심에는 문정왕후가 있었습니다

문정왕후는 태릉에 묻혀 있는데, 죽어서도 막강한 권력을 가졌는지 태릉은 엄청 화려하게 꾸며져 있습니다

... 아이고 너무 옆으로 나갔나....

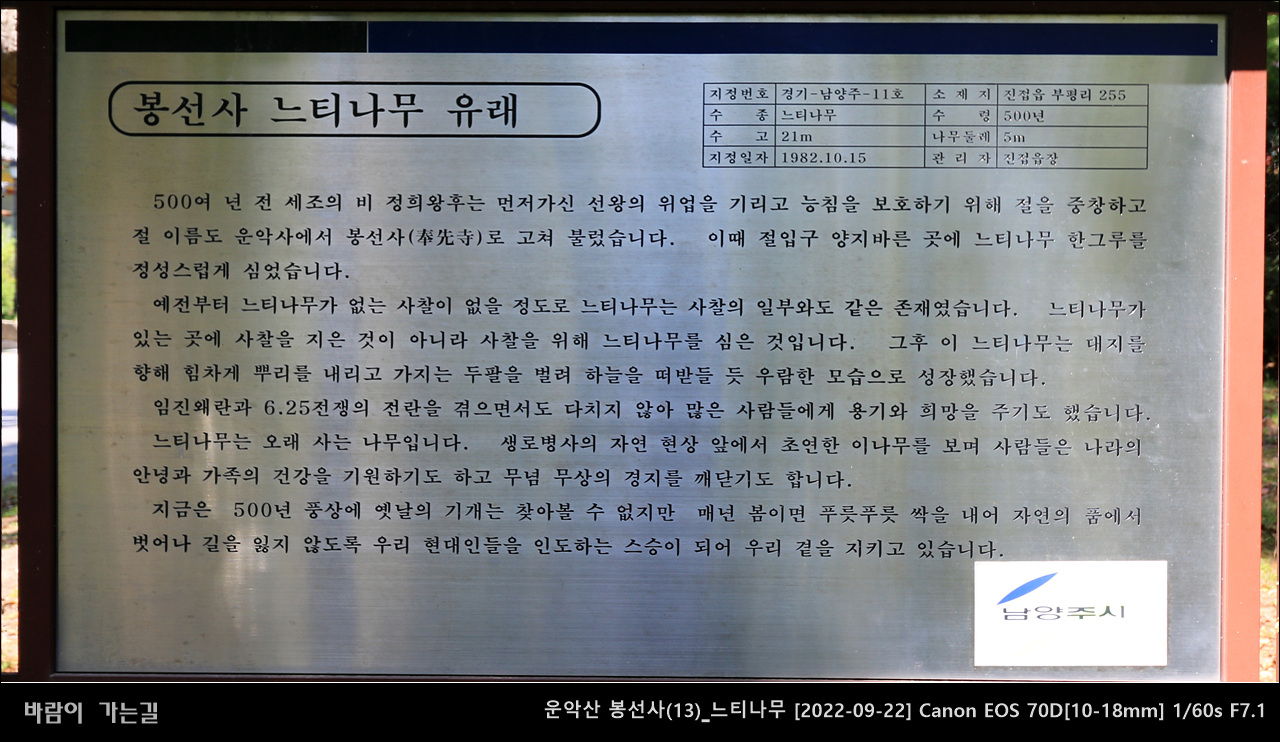

▼ 예종(세조의 아들) 원년(1469년)에 세조의 비 정희왕후는 세조가 잠들어 있는 광릉 근처의 운악사를 고쳐 짓고 봉선사라고 하였으며, 이때 느티나무를 한 그루 심었는데, 지금까지 550여 년을 봉선사를 지키고 있습니다.

▼ 느타나무 앞에서 바라보는 봉선사

▼ 산사 찻집도 있습니다.

▼ 거대한 2층의 건물은 청풍루입니다. 원래는 이 자리는 천왕문, 해탈문이 있던 소설루가 있었던 자리였습니다만, 6.25 때 불타버린 것을 새로 짓고 1985년에 준공하였습니다.

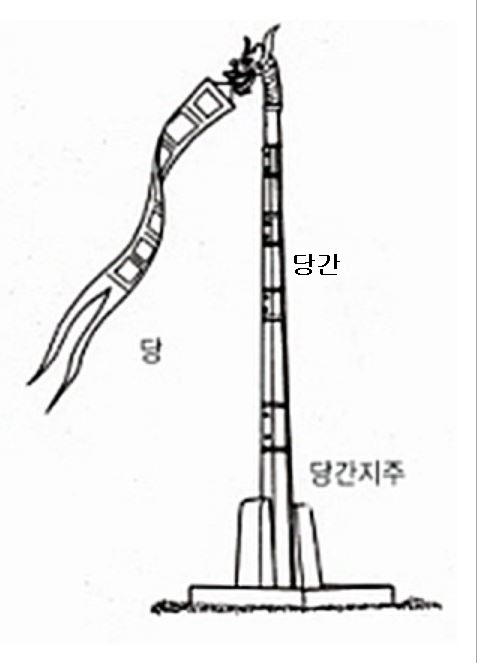

▼ 봉선사의 당간지주는 커다란 하나의 돌에 홈을 파서 당간(나무기둥)을 세워서 고정하는 방식으로 만들었습니다. 옆에 두 개의 구멍은 당간이 넘어지지 않도록 나무 지지대를 끼우는 구멍입니다.

▼ 당간지주는 일반적으로 두쪽의 돌기둥을 세우고 그 사이에 당간을 고정시키는데, 봉선사의 당간지주는 한 개의 돌덩이에 홈을 파서 당간을 고정시키는 구조로 되어 있습니다. 이러한 당간지주는 흔하지 않은데, 똑같은 당간지주가 회암사지에 있습니다. 참고 그림은 당을 매다는 당간과, 당간을 지지하는 당간지주의 자료 그림입니다

▼ 봉선사에서 가장 큰 건물인 청풍루입니다. 안쪽에서 보면 설법전이라고 되어 있으며, 또 다른 현판들도 좌우에 걸려 있습니다. 원래는 천왕문과 해탈문이 있던 소설루(小雪樓)의 자리였으나, 6.25 때 불타 버려서, 콘크리트 건물로 새로 짓고 1985년에 낙성식(落成式)을 하였습니다.

▼ 석등은 보통 화사석(등을 넣어 두는 팔각형의 돌)을 받치는 기둥(간주석)은 길게 다듬은 돌을 쓰는데, 좀 더 고급스럽게 만들때는 쌍사자로 화사석을 받치기는 합니다만, 화사석이 너무 커서 비율적으로 보면 균형미가 좀 떨어져 보입니다. 원래는 큰법당앞의 삼층석탑 옆에 있었습니다.

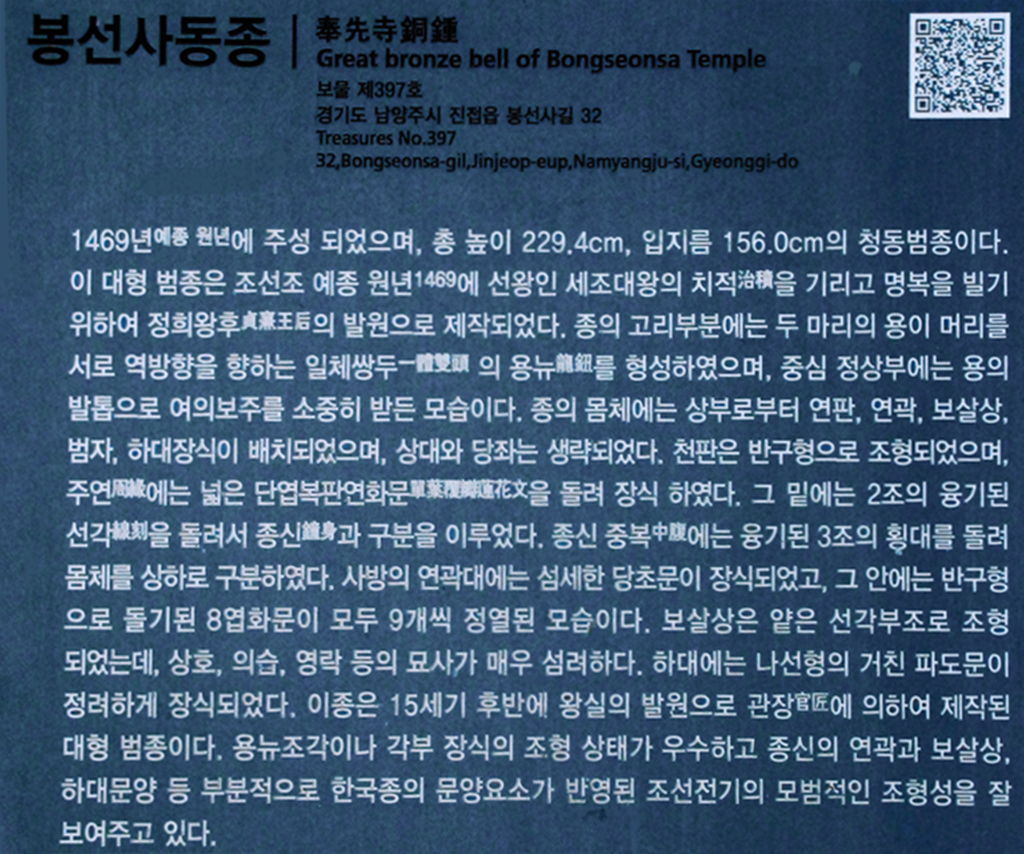

▼ 봉선사에 온 목적은 동종을 좀더 자세하게 보려고 왔는데, 가림막에 막혀서 볼 수가 없었습니다. 안내판도 없었고, 루(樓;다락)에 올라가는 계단도 막아놔서 참 허무한 마음이 들었습니다.

▼ [자료:봉선사] 봉선사의 보도자료에서 보는 동종의 모습입니다. 6.25 전쟁 중에 봉선사가 불에 타버리고, 작은 법당만 보이는데, 동종은 다행히 녹아내리지 않은 상태입니다

▼ [자료:문화재청] 봉선사의 동종은 원래는 큰법당 앞 마당에 종각에 있었습니다. 이후 지금의 약사여래좌불이 있는 종각으로 옮겼습니다. 그리고 2000년 이전에 지금의 범종루를 짓고 동종을 또 옮겼습니다

▼ 큰법당 앞마당에 있을 때의 동종의 모습입니다. 종을 치는 당목(撞木)이 그냥 나무토막처럼 보여서 좀 안쓰럽게 보입니다.

▼ 동종 표면에 빼곡하게 글씨들이 박혀 있는데, 봉선사의 동종은 조선 예종 원년(1469년)에 세조의 비 정희왕후가 세조의 명복을 비는 자복사로 봉선사로 지정하고 중건할 때 동종도 같이 만들어졌습니다

▼ [자료:경기도] 범종루를 보면 동종이 두 개가 보이는데, 아마도 원래의 동종을 복제한 듯한데, 어느 것이 원본인지는 모르겠습니다

▼ [자료:문화재청] 범종루에 달려 있는 모습입니다. 자세히 보면 종을 치는 곳이 종의 하단에 보이는데, 당좌(종을 치는 곳으로 연꽃무늬가 있음) 문양도 없는 모습입니다. 보통은 종의 중간 부위에 당좌가 있어야 하는데, 글자들이 빼곡하니 부득이 종의 하단부(붉은 동그라미)를 치는 것 같습니다.

▼ 범종루 뒤에 있는 약사불이며, 대의왕전(大醫王殿) 현판을 달았습니다만, 원래는 동종이 있었던 범종각이었습니다

▼ [자료:한국관광공사] 대의왕전(大醫王殿)이 예전에는 범종각이었다는 자료사진입니다.

▼ 봉선사의 연리지인데, 참 보기 드문 나무입니다

▼ 설법전에 올라서 보는 봉선사의 중심부인 큰법당과 좌우의 전각(殿閣)들입니다.

※ 전각(殿閣) : 석가모니, 보살 등을 모신 법당을 전(殿), 그 밖에는 각(閣)이라고 합니다

▼ 봉선사의 중건 당시부터 있었던 사자상인지는 모르겠으나, 보통의 사찰에서는 볼 수 없는 사자상입니다. 해치상이 아닌가 자세히 봤는데, 해치는 아니었고, 혹시 세조의 명복을 비는 사찰이어서 호위석으로 세운 것은 아닌가 하는 생각입니다

▼ 전통사찰이며, 큰 절집의 모습을 잘 보여주는 큰법당과 좌우의 전각들입니다

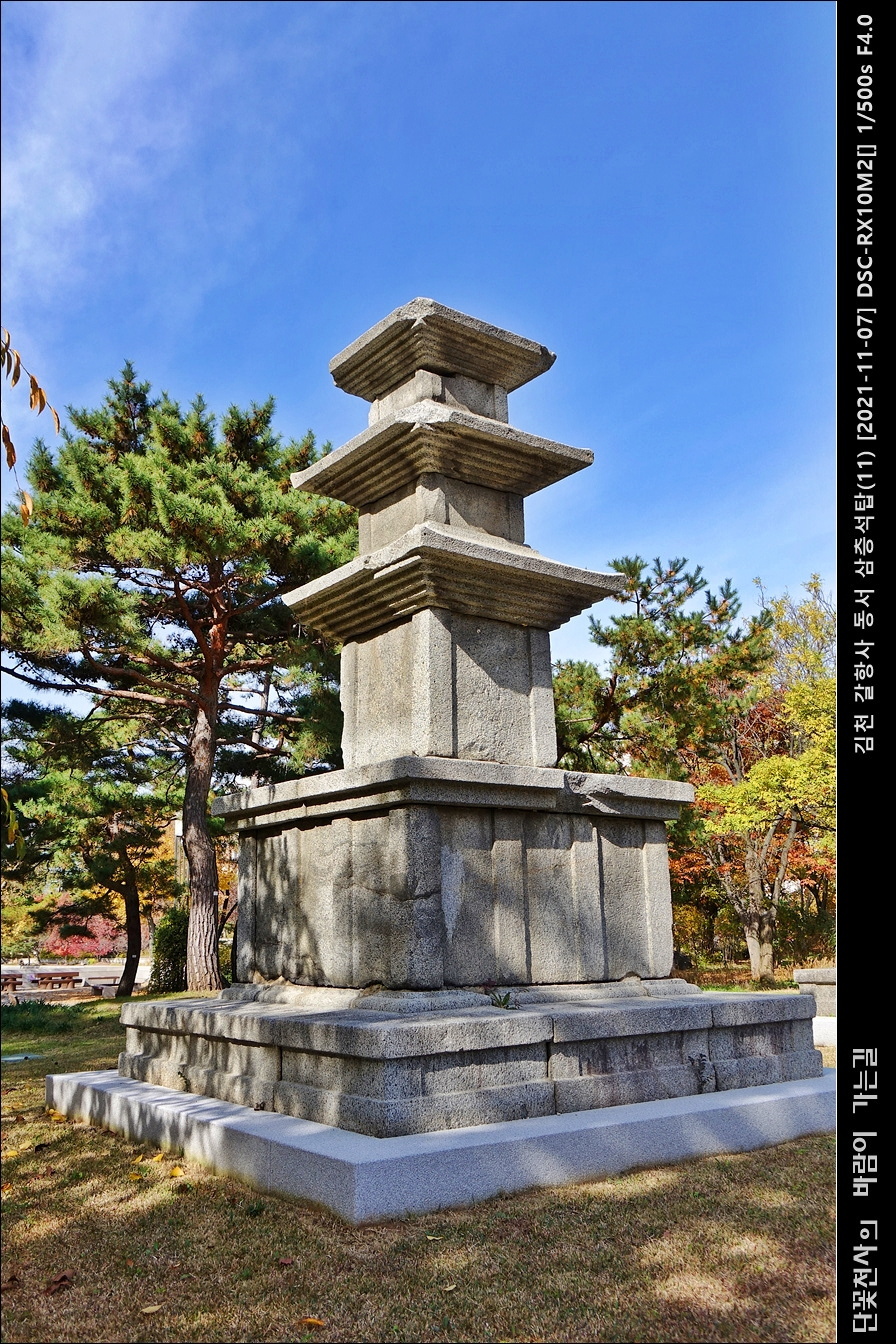

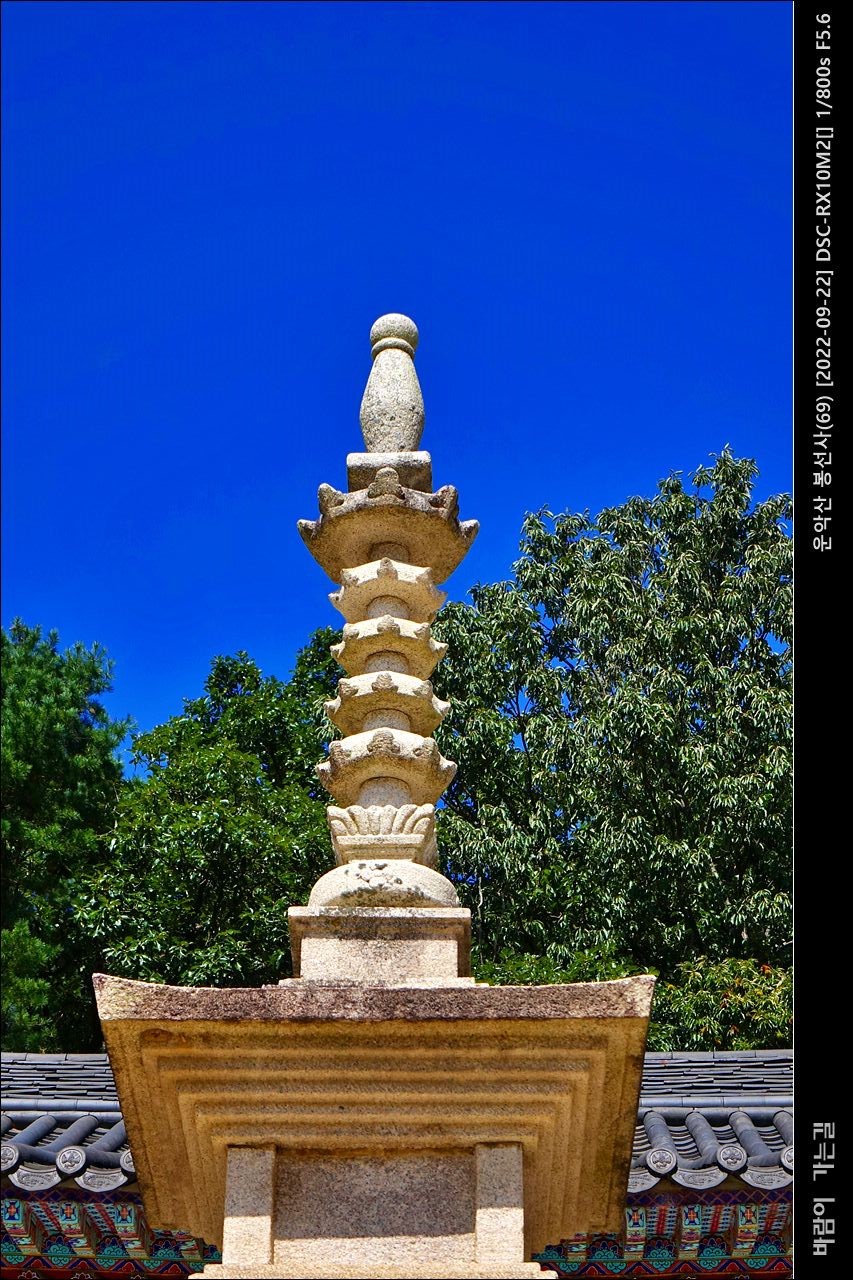

▼ 봉선사의 삼층석탑은 1972년 4월에 건립되었는데, 갈항사 삼층석탑(국립중앙박물관)을 모방하여 건립되었다고 하며, 이 탑에는 1975년에 스리랑카에서 모셔온 부처님 사리(1과)를 봉안하고 있습니다.

※ 왼쪽이 봉선사 삼층석탑, 오른쪽이 갈항사 삼층석탑입니다

▼ 봉선사 삼층석탑의 상륜부에는 완벽한 구성물들이 얹혀 있습니다

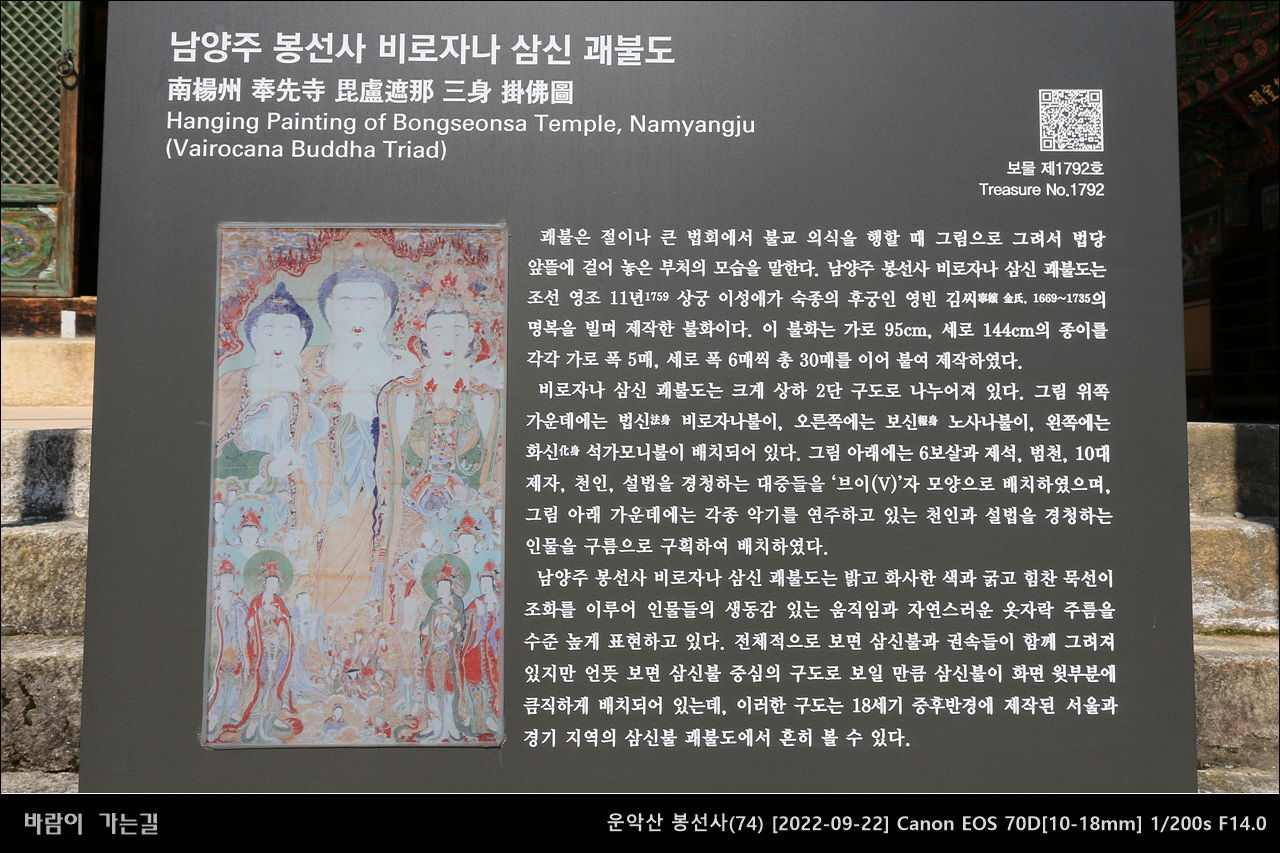

▼ 봉선사의 괘불대이며, 큰 행사 때 괘불(비로자나 삼신괘불도)을 걸었습니다.

▼ 큰법당 오른쪽에 있는 방적당은 공부방으로 쓰이는 듯합니다.

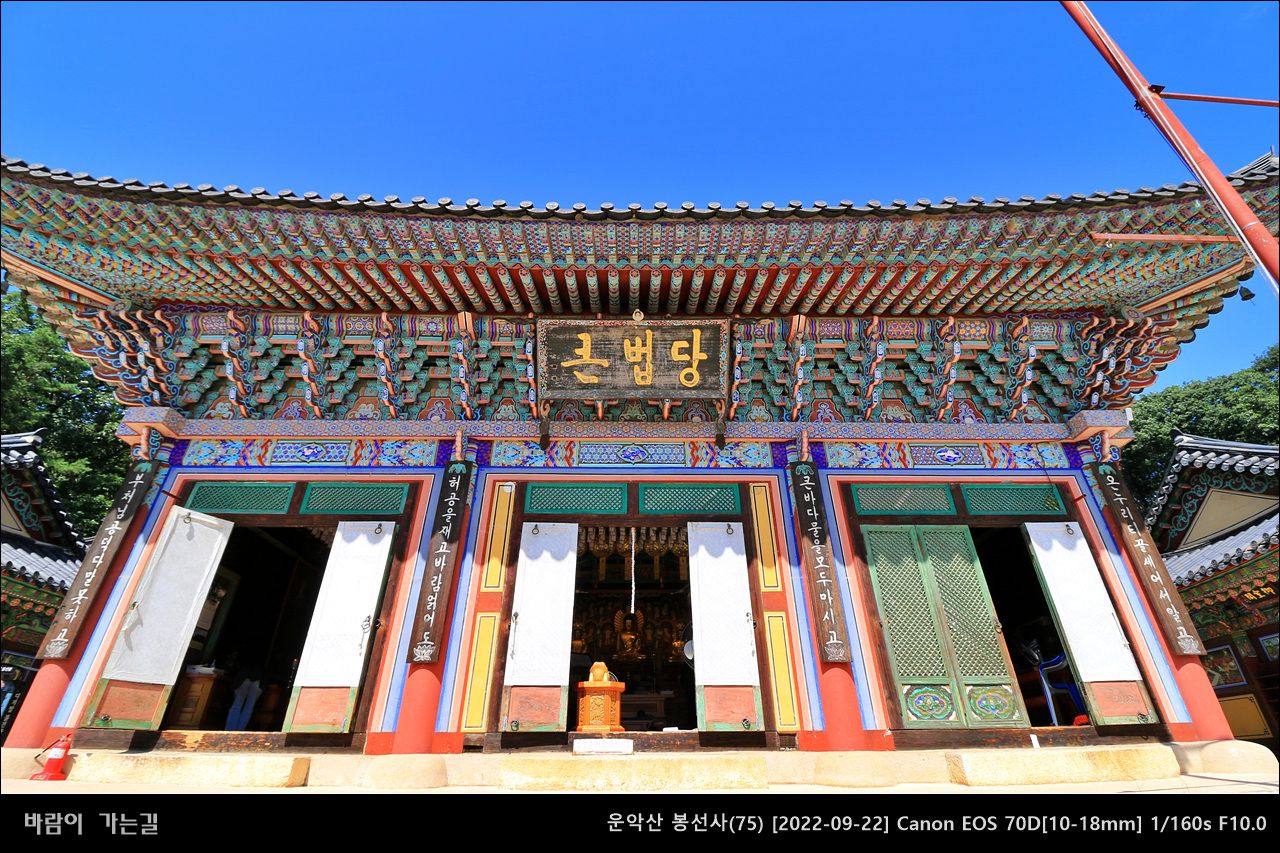

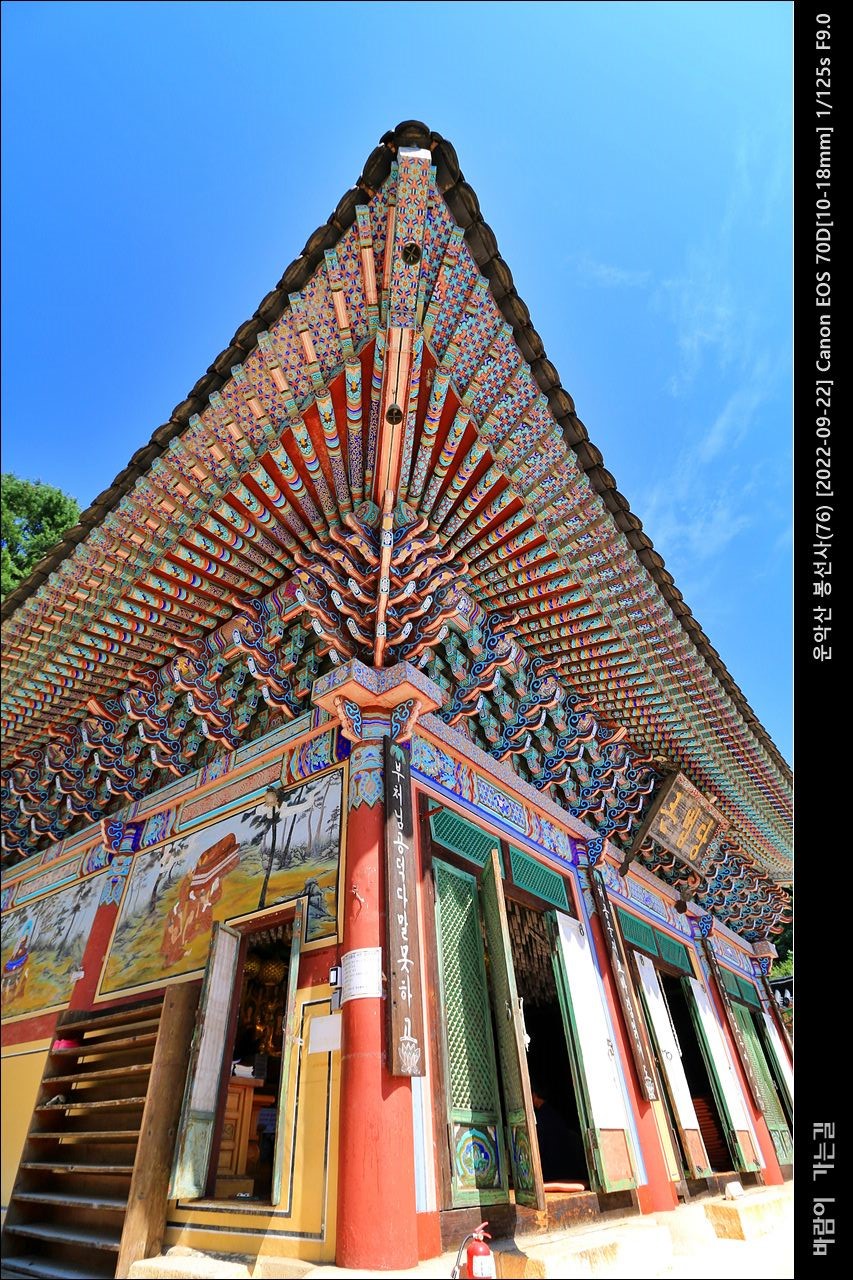

▼ 큰법당의 (初創)은 조선 예종 1년(1469)으로, 89칸의 절 규모와 함께 서울 이북에서 가장 크다고 전해졌으며, 재창(再創)은 1637년 계민(戒敏)선사에 의한 일괄 중수(重修)때이다. 삼창(三創)은 1970년 운허스님에 의해 건립된 현 전각으로, 스님의 뜻에 따라 '큰법당'이라 이름하였다.(봉선사에서 인용하였습니다)

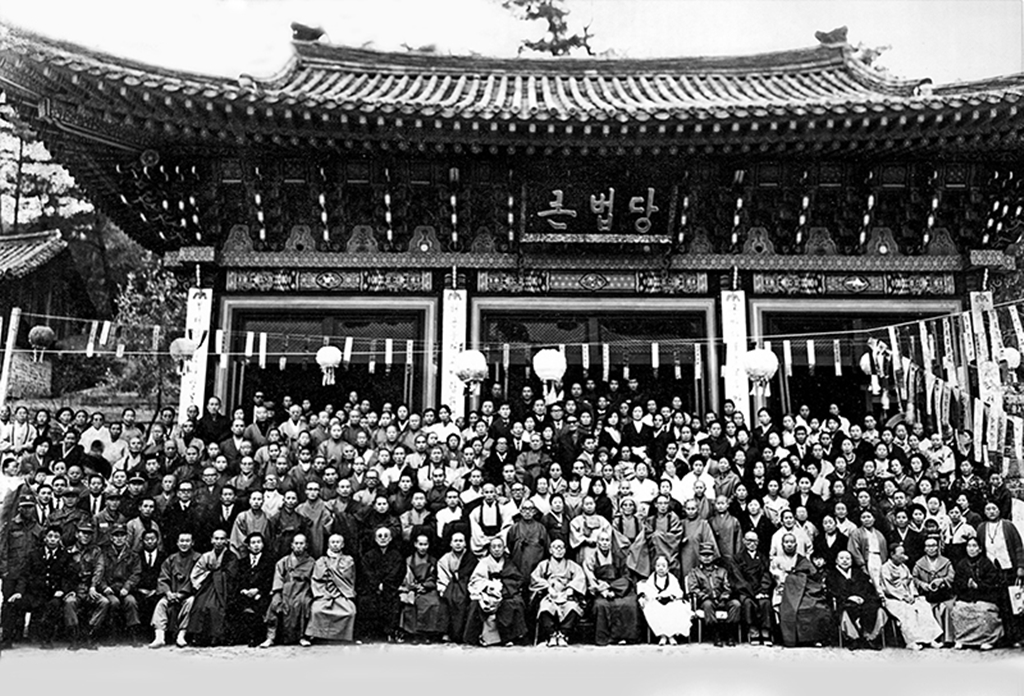

▼ [자료:봉선사] 큰법당 준공식(1970년) 때의 모습입니다

▼ [자료:봉선사] 큰법당 준공식(1970년)때 학생들의 모습이며, 광동중학교 학생들로 보입니다. 학생들이 서 있는 건물은 설법전(청풍루)입니다.

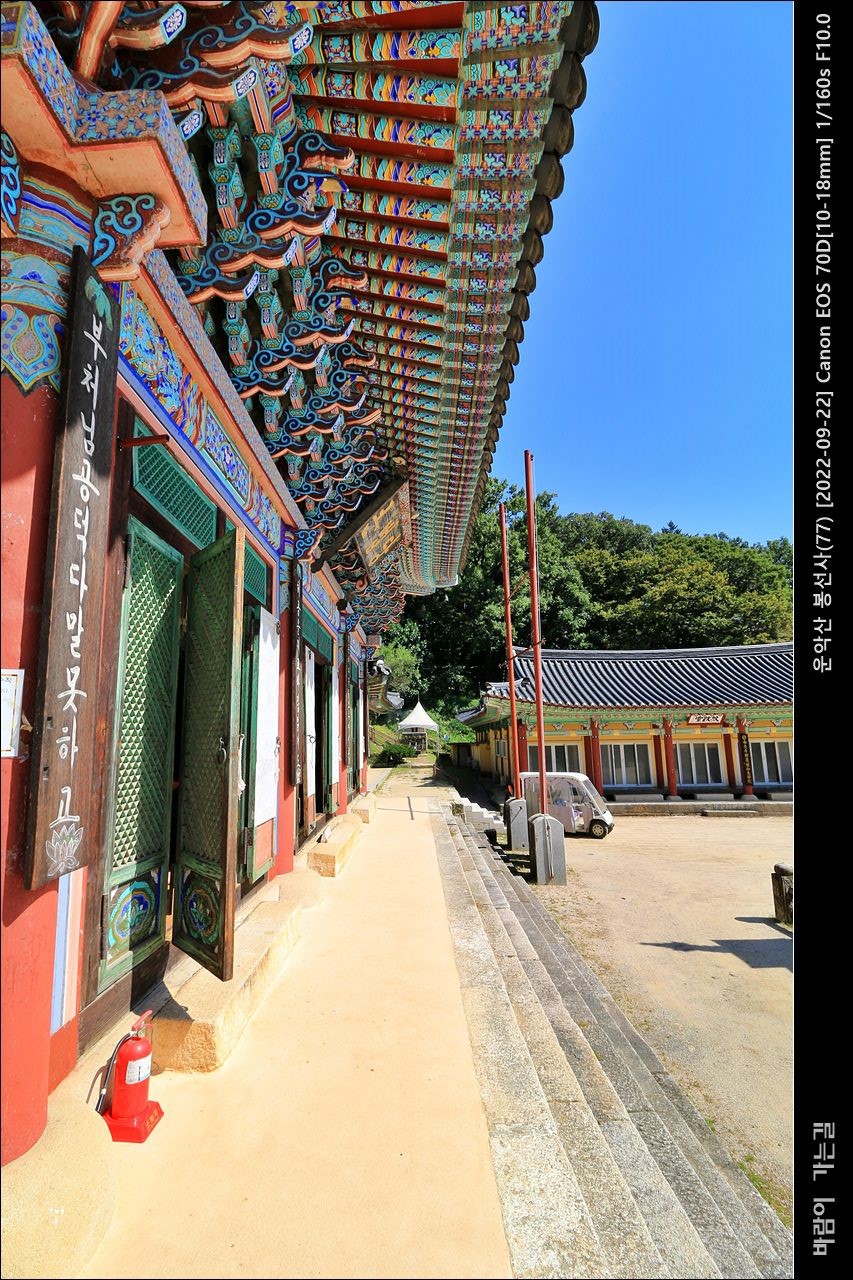

▼ 큰법당은 6.25때 불타버린 대웅전을 철근 콘크리트 구조물로 다시 지은 아름다운 건물입니다. 안내문에 보면 공장에서 미리 제작한 구조물을 현장에서 조립하는 PC공법(Precast concrete)의 건물입니다. 문화재라고 해서 꼭 목재로 지을 필요는 없다는 생각인데, 건축비용이나, 수리비용등을 볼때 철근 콘크리트 건물도 좋은 대안이 될 수 있겠습니다

▼ 계단은 큰법당 넓이만큼 넓게 되어 있습니다.

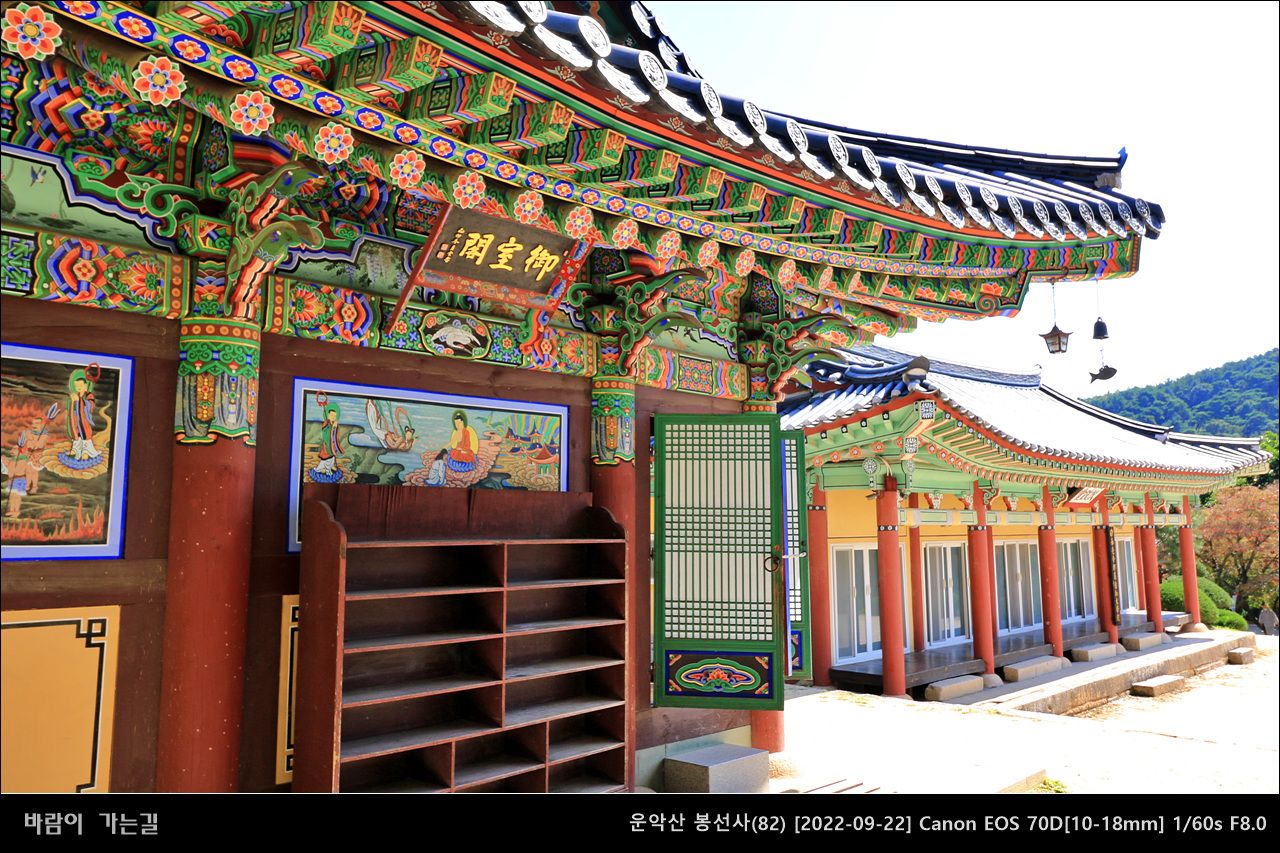

▼ 어실각 현판을 달았습니다. 세조와 정희왕후의 위패를 모셨다고 하며, 1999년에 발굴조사를 거쳐 새로 짓고 앞에는 지장전 현판을 달았습니다

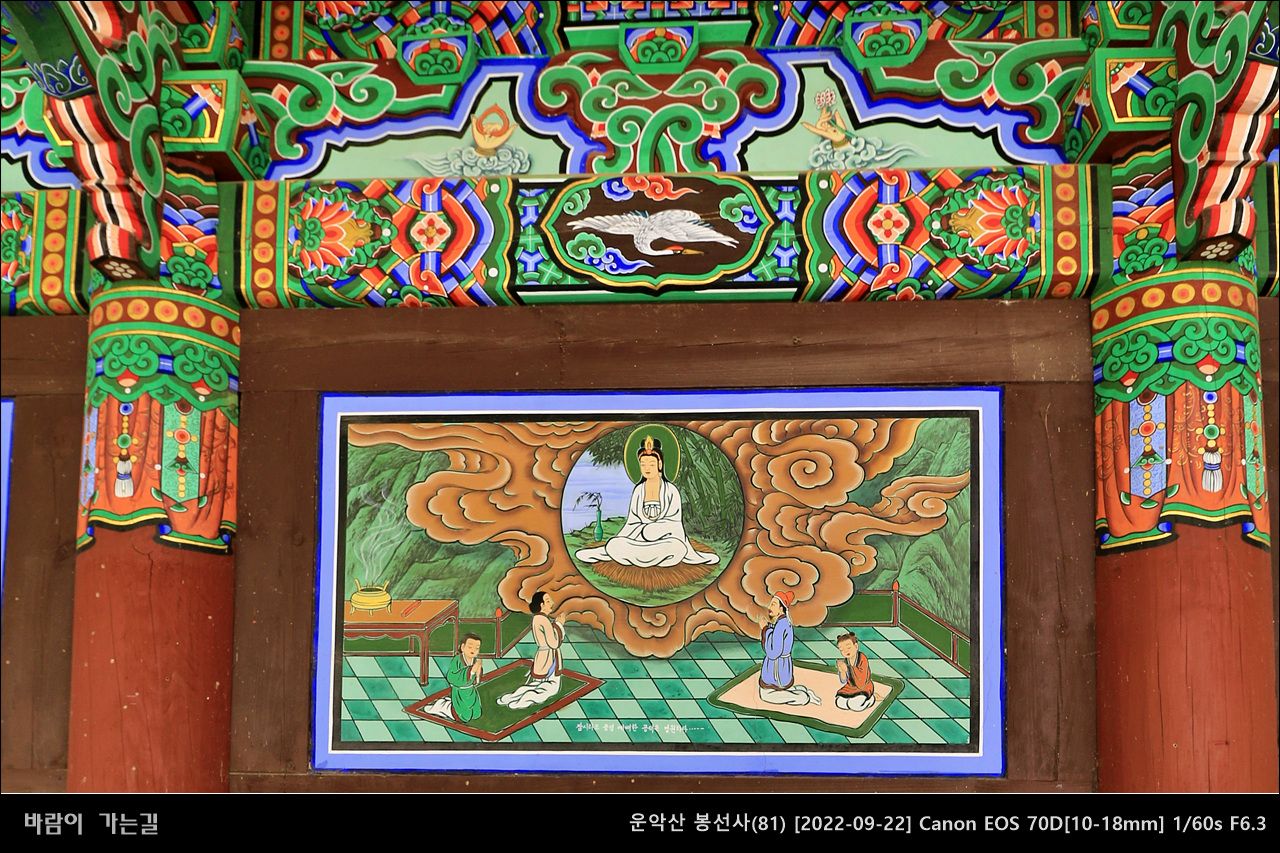

▼ 지장전의 단청은 참으로 화려 합니다.

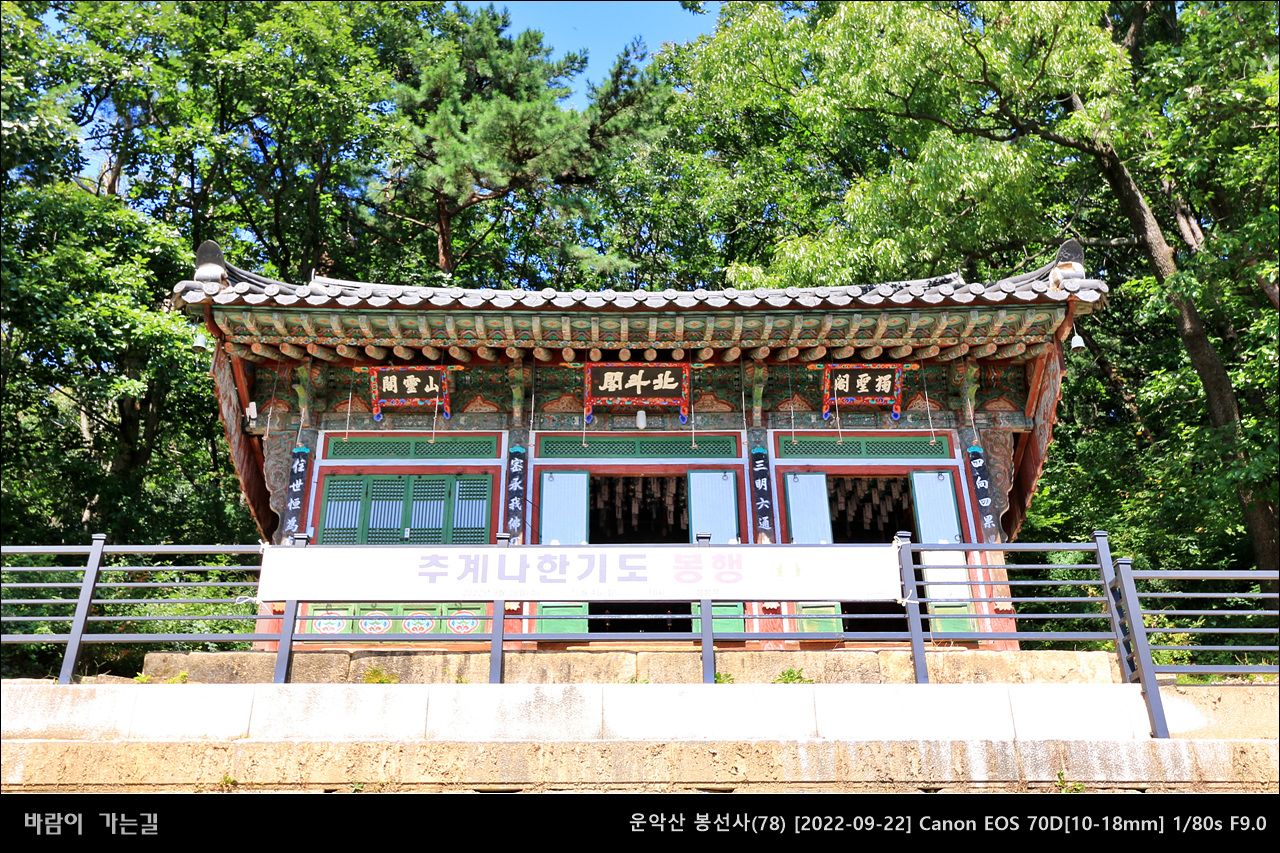

▼ 큰법당 뒤에 있는 작은 법당들이며, 산령각, 비두각, 독성각의 현판이 걸려 있으며, 오른쪽에는 조사전입니다.

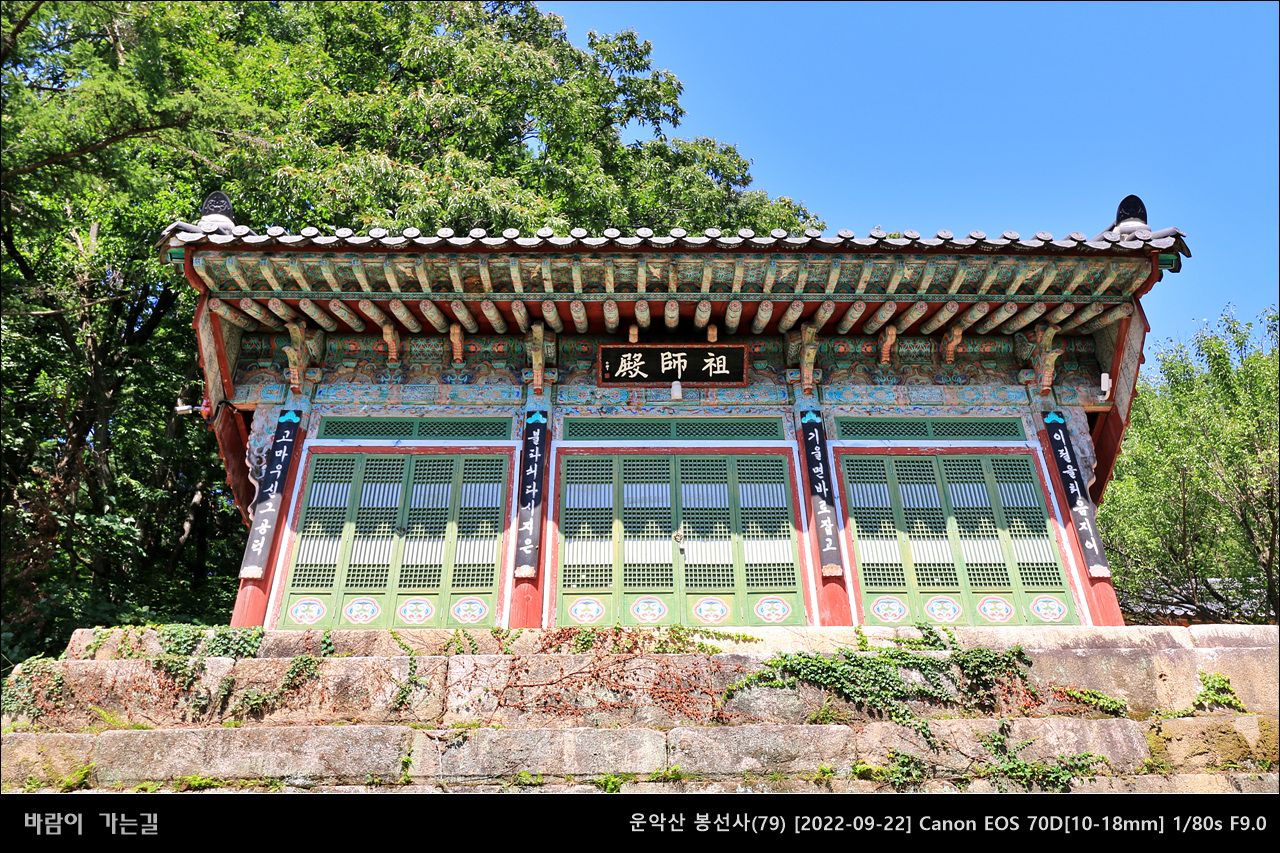

▼ 오른쪽의 조사전은 원래 개건당이었습니다.

▼ 지장전 뒤에 있는 개건당(開建堂)입니다. 봉선사를 창건하여 개산(開山)한 개산대공덕주 정희왕후 윤씨와, 중건공덕주인 계민선사와 정문수행을 모시기 위한 당우로서, 개산과 중건의 머릿글을 따서 이름한 것이다. 현재의 조사전 전각이 원래는 개건당이었는데, 이 당우를 신축하여 개건당으로 사용하고 원래의 개건당은 조사전으로 사용되고 있다. 현재는 봉안당으로 명하여 납골당으로 사용하고 있다.(봉선사 홈페이지에서 인용하였습니다)

▼ 개건당에서 내려다 보는 봉선사

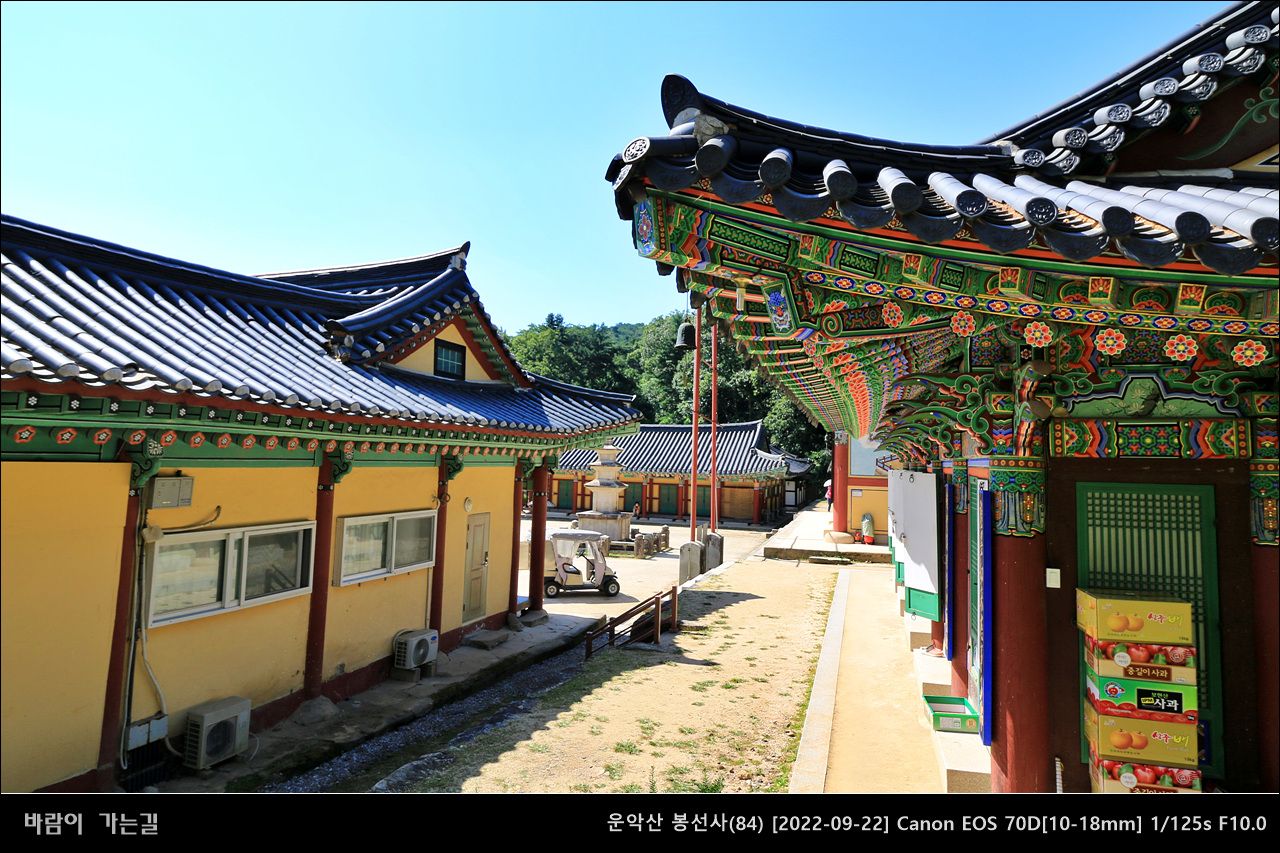

▼ 봉선사의 앞으로 와서 보면 조선식의 낮은 건물들이 이어져 있는데 회랑이라고 합니다. 회랑이라고 하면 건물 주위에 지붕만 얹혀 있는 통로 같은 건물인데, 조선시대 때 봉선사의 규모가 꽤 커서 회랑이 필요했을 것입니다

▼ 회랑과 신축건물이 나란히 보여서 옛날과 현대가 공존하는 것처럼 대비됩니다

▼ 4칸짜리 건물들이 두 채가 이어져 있는데, 왼쪽에는 특이한 판사관무헌(判事官務軒) 현판이 걸려 있습니다. 봉선사는 어실각(御室閣;지금의 지장전)이 있어서 봉선사 주지는 조선왕실로부터 봉향판사(奉香判事)의 작위를 받았는데, 봉향판사인 주지가 머물던 주지실이 판사관무헌(判事官務軒) 이기도 하였습니다. 6.25로 소실되었던 것을 1998년 옛 모습대로 복원하였습니다.

▼ 회랑 앞에 하반신은 성모 마리아인데, 상체는 관세음보살인 불상이 서 있습니다.

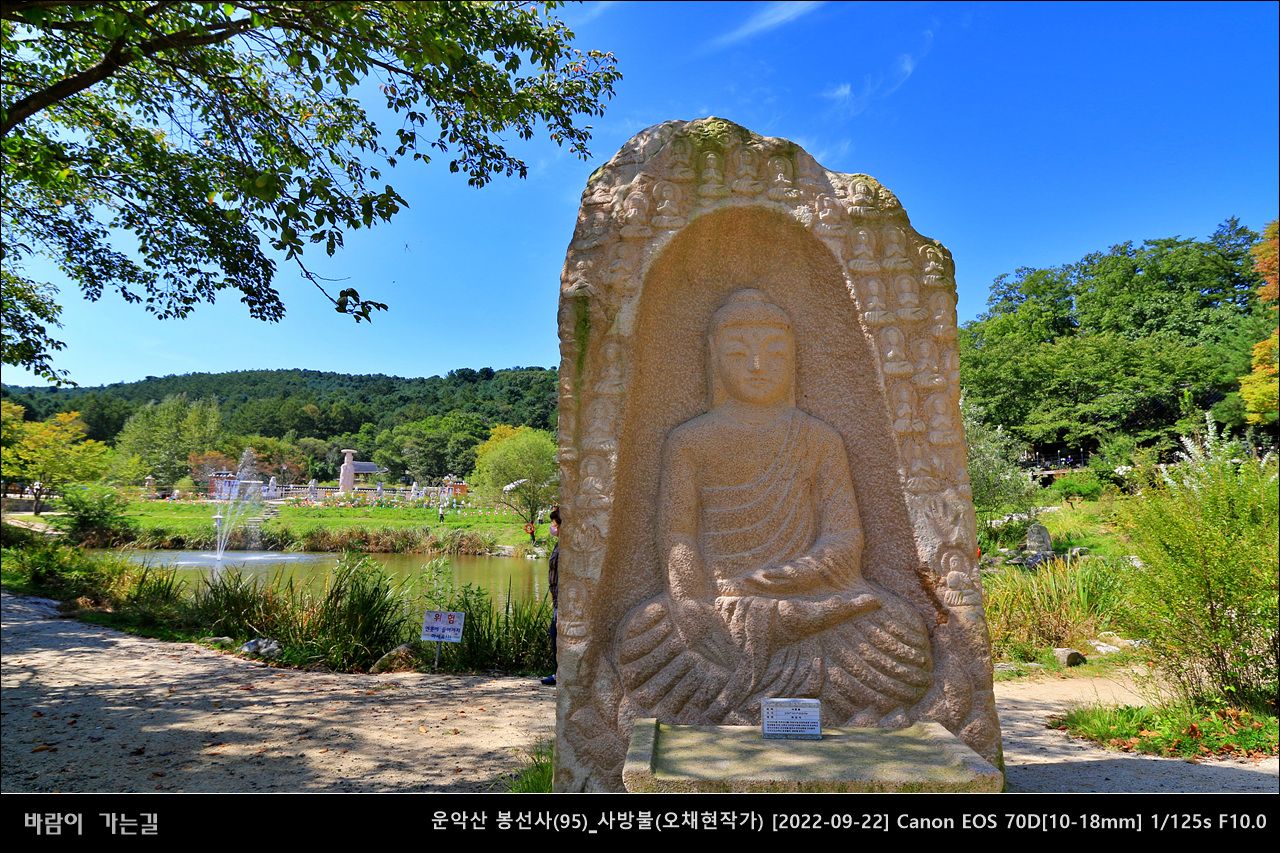

▼ 봉선사의 입구에서 연못은 연꽃밭입니다. 초가을이라서 연꽃은 졌지만, 매우 훌륭한 불교조각품을 보는 재미도 좋습니다

조각공원이라고 해야 하는지는 모르겠으나, 수십점의 불교문화재급(?)의 불교조각품들이 연못 주변에 전시되고 있습니다. 이 불교작품은 오채현 석불조각가에 의해서 만들어졌습니다.

※ 오채현 불교조각가 (봉선사 홈페이지에서 인용하였습니다)

▼ 봉선사의 연못 주위에 불교 조각작품이 전시되어 있습니다.

▼ 커다란 돌에 새긴 사방불입니다. 돌의 색갈이 매우 특이한데 경주에서 가져왔다고 합니다.

▼ 아주 커다란 미륵불입니다.

▼ 석탑은 세개가 전시되어 있고, 양식은 통일신라시대의 양식으로 보입니다.

▼ 고려시대의 승탑(부도)을 보는 듯합니다

▼ 이 탑은 원주 법천사지 지광국사묘탑을 모조한 작품인데, 석탑에 채색을 한것인지, 청동인지 헷갈립니다. 오른쪽은 국립고궁박물관에 있는 원본인 원주 법천사지 지광국사묘탑입니다

원주 법천사지 지광국사묘탑(法泉寺智光國師玄妙塔)은 경복궁내의 고궁박물관 야외전시장에 있으며 국보입니다. 이 탑의 전체 높이는 6.1m이며. 원래는 강원도 원주시 부론면(富論面) 법천리(法泉里)에 있었으나, 일제강점기때 일본인에 의해 도난 당하여 일본으로 반출되었다가 반환되어 경복궁으로 옮겨졌는데, 지금은 보존처리 및 수리를 위해서 대전 국립문화재연구소에 이전되어 있습니다.

고려의 승탑인데, 전혀 고려 승탑의 형태는 아니고 마치 로마의 탑을 보는듯 합니다.

지광국사는 고려 전기(高麗 前期)의 이름난 고승으로 고려 현종(8대)과 고려 문종(11대)으로 부터 특별한 대우를 받았고, 특히 문종(文宗)은 지광국사를 왕사(王師)로 삼았다가 훗날에는 국사(國師)로 임명하였습니다. 이 승탑은 고려선종(13대) 2년(1085)경에 세워진 것으로 추정된다고 합니다.

▼ 아미타불의 광배의 아름다운 작품입니다.

▼ 미륵불이며, 석가모니가 열반에 들고나서 56억 7천만년이 지나면 미처 구제받지 못한 중생들을 구제하러 오신다고 합니다. 뭐~ 거의 사기수준(?)의 전해오는 야기 입니다...ㅎ.ㅎ

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 경기지역 문화재' 카테고리의 다른 글

| 과천_보광사(普光寺) (0) | 2022.10.29 |

|---|---|

| 과천_온온사(穩穩舍) (0) | 2022.10.28 |

| 남양주 흥국사(興國寺) (0) | 2022.10.05 |

| 수원역 급수탑 (0) | 2022.09.30 |

| 하남 교산동 마애약사여래좌상(선법사) (0) | 2022.09.26 |