경기도 박물관은 경기도 용인시에 위치하고 있으며, 1996년에 개관하여 유물의 수집, 전시, 조사, 연구 등을 진행하고 있는 곳입니다.

경기도박물관의 야외전시장에는 정자(음고정)와 철당간, 양주 회암사지 쌍사자석 석등, 여주 고달사지 부도를 그대로 재현하여 전시하고 있어서 가볍게 보고 왔습니다

※ 주차장은 공영주차장으로 운영되고 있습니다.

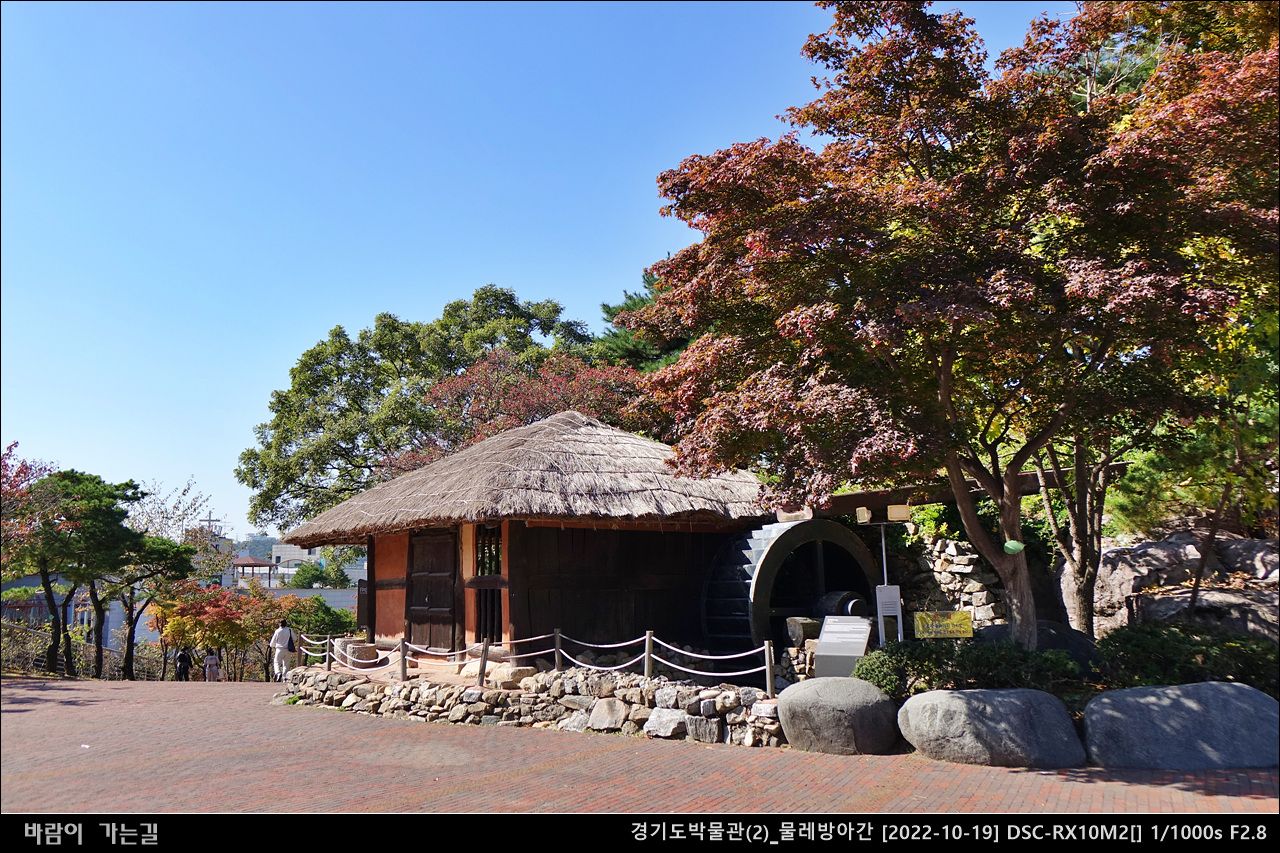

▼ 박물관 입구에서 보이는 물레방아 방앗간입니다. 박물관의 나무들이 가을색으로 이쁘게 물들어 가고 있습니다.

▼ 경기도박물관 안에서 보는 모습이며, 오늘은 야외전시장을 둘러 보겠습니다

▼ 분수대는 인공적으로 꾸며져 있고, 위에는 멋진 정자가 보입니다. 정자는 음고정(吟古亭)이라고 합니다

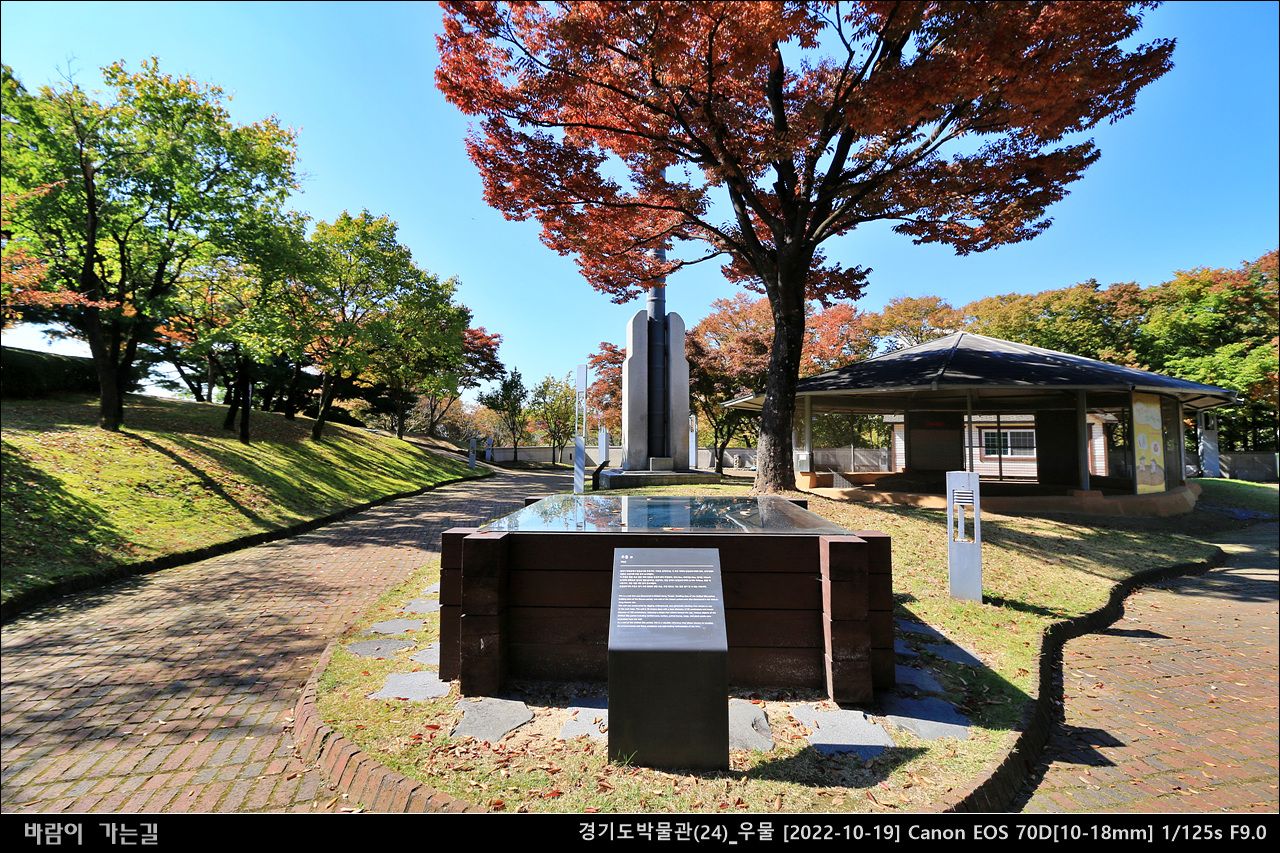

▼ 야외전시장은 약간 높은 언덕에 있으며, 먼저 마북동 우물을 보게 됩니다.

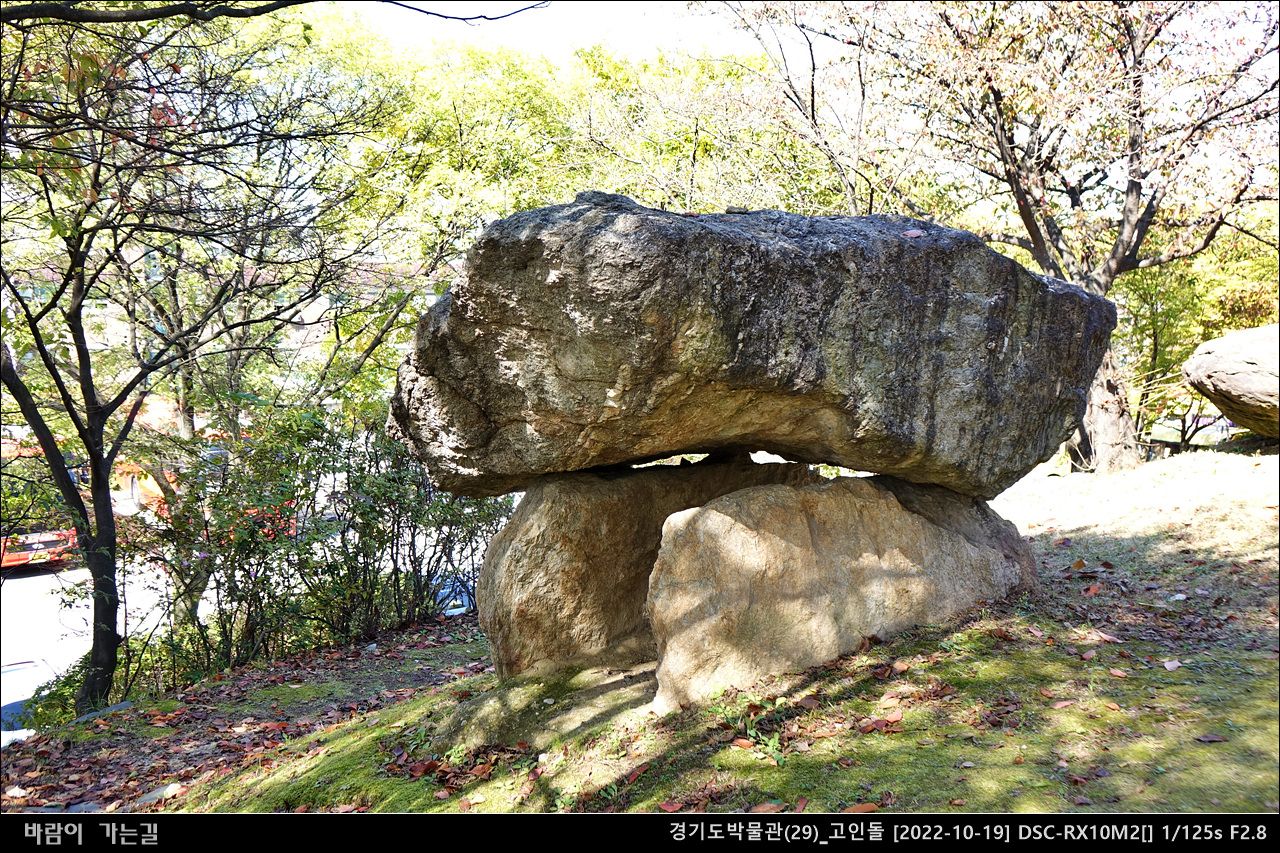

▼ 전시된 고인돌(Dolmen)은 경기도에서 발굴되어 옮겨온 것입니다. 우리나라는 세계적으로 봐도 단연코 고인돌 왕국이라고 할 수 있습니다.

우리나라 고인돌의 역사는 3000년~4000년으로 보고 있으며, 전 세계적으로 약 80,000기의 고인돌이 있다고 하는데, 우리나라에는 그 절 반인 40,000기 정도가 있으며, 분포도가 높은 지역은 전라도 지역으로서, 약 20,000기가 있습니다. 가장 많은 곳은 고창지역(442기)과 전남 화순(596기)입니다.

▼ 가장 돋보이는 철당간입니다. 당(幢)은 사찰의 입구에 세우며, 절의 행사나, 큰 법회 때 깃발을 매달게 됩니다

▼ 현재 국내의 철당간지주는 달랑 4개만 남아있습니다. 고려시대는 수백, 조선시대에는 수십개의 철당간이 있었을 것으로 추정이 되는데, 조선말기, 일제강점기, 근대화과정에서 대부분 사라진 것으로 보입니다. 남아 있는 철당간 중에서 청주 용두사지 철당간, 칠장사 철당간은 보물입니다.

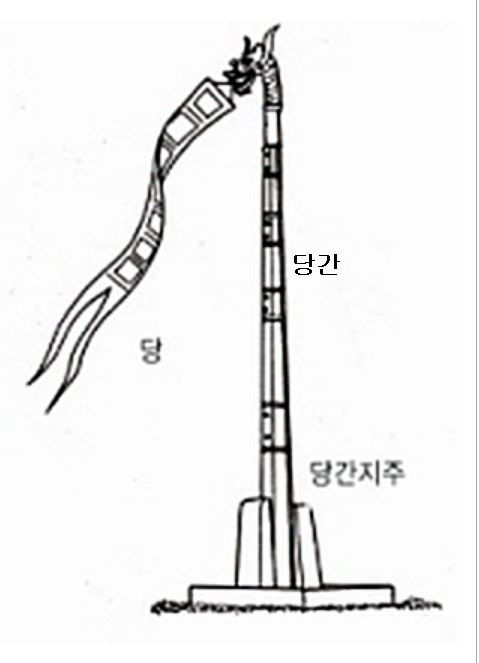

▼ 자료 그림으로 보면 당간은 이렇게 구성됩니다

▼ 다른 박물관에서는 가끔 당(幢,깃발)을 걸어 놓기는 하는데, 자료 그림을 보고 상상하면 되겠습니다.

▼ 안내판에서 보면 당간지주는 안양 중초사지 당간지주를 참조하였고, 용두보당은 보물 금동 용두보당을 참고하였다고 합니다. 당(幢)을 매달기 위해 세우는 기둥을 당간(幢竿)이라고 하는데, 일정한 크기의 무쇠통을 잇달아 연결하여 세우며, 무쇠 기둥이 넘어지는 것을 방지하기 위해서 무쇠 당간 내부에 나무기둥을 박아서 당간을 지지해 줍니다

▼ 경기도박물관 당간의 모델인 안양 중초사지의 당간지주입니다. 무쇠 당간은 없어지고 당간지주만 남았습니다.

▼ 당간(幢竿)의 맨 꼭대기에는 당(幢)을 매달기 위해 용머리가 얹혀 있으며 용두보당(龍頭寶幢)이라고 합니다. 국보인 금동용두보당을 그대로 재현한 것입니다

▼ [자료:문화재청] 당간의 맨 꼭대기에 얹혀있는 용두보당의 모델인 금동용두보당(보물)이며, 엄청 귀한 문화재입니다

▼ 당간(幢竿)에 당(幢) 매달은 모습을 참고사진(국립대구박물관)으로 보겠습니다.

▼ 다음은 두 점의 아름다운 석조 문화재(Copy본)를 보겠습니다. 왼쪽은 여주 고달사지 부도이며, 오른쪽은 양주 회암사지 쌍사자석등입니다.

▼ 먼저 양주 회암사지 쌍사자석등입니다

▼ 쌍사자석등의 원본(오른쪽)은 양주 회암사지 뒤편의 능선에 있으며, 조선 초기 무학대사의 승탑 앞에 있습니다. 원본이나, Copy본이나 너무 훌륭합니다.

▼ 보통 석등은 세 가지로 볼 수 있는데, 1) 사찰의 대응전 앞의 석등, 2) 왕릉의 무덤 앞 석등, 3)부도(승탑) 앞의 석등으로 구분이 되는데, 이 석등은 부도(승탑)앞의 승탑입니다.

▼ 무학대사 승탑앞의 쌍사자석등입니다. 이렇게 부도(승탑)앞의 등불을 상징으로 밝히는 석등의 쓰임새입니다. 무학대사승탑과 석등은 조선태종 7년(1407년)에 만들어진 것입니다.

▼ 무학대사의 승탑 앞의 쌍사자석등은 승탑이 만들어진 1407년에 함께 만들어진 것으로 보입니다.

▼ 마지막으로 여주 고달사지 부도(승탑)입니다.

▼ 여주 고달사지 승탑의 원본은 오른쪽 사진이며, 매우 훌륭한 불교문화재입니다.

▼ 이 고달사지 승탑의 주인이 누구인지는 알 수 없으나, 통일산라 말기나 고려 초기의 국사(國師) 중 한 분이었을 것으로 보입니다. 승탑의 내력을 새긴 승탑 비가 없어서 아직도 주인공이 누구인지는 정확히 모르는 상태입니다.

▼ 옥개석(지붕돌)에 튀어나온 귀꽃을 보면 보통 석공의 솜씨가 아니고 돌을 떡 주무르는 듯한 실력을 가진 석공이 만들었습니다. 보통 이러한 승탑을 팔각 원당형 승탑이라고 합니다.

▼ 사리를 들어가는 탑신에는 사천왕, 문비의 자물쇠, 창틀등이 조각되어 있습니다.

▼ 전형적인 기단부의 모습이며, 중대석은 여러마리의 용들이 뒤엉켜 용트림을 하는 힘찬 모습이며, 상대석은 연꽃잎이 위쪽으로(앙련) 향하고, 하대석은 아래쪽으로(복련) 향해 있습니다.

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 경기지역 문화재' 카테고리의 다른 글

| 저헌 이석형선생묘와 신도비(용인) (2) | 2022.11.20 |

|---|---|

| 정몽주선생묘(용인) (0) | 2022.11.18 |

| 남양주 수종사 팔각오층석탑 (0) | 2022.11.04 |

| 남양주 수종사 부도(사리탑) (0) | 2022.11.03 |

| 남양주 수종사(水鐘寺) (0) | 2022.11.02 |