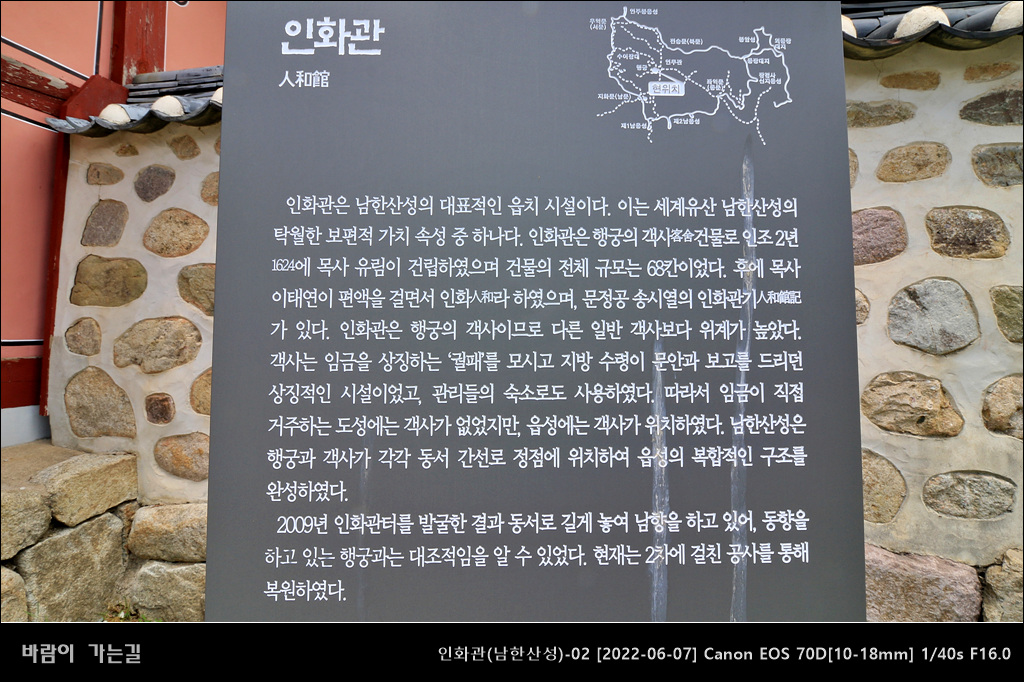

남한산성의 행궁 아래에는 평소에는 문이 닫혀 있어서 내부를 보기 어려운 건물이 있는데, 인화관(人和館)이라고 합니다. 인화관은 남한산성에 있는 치소의 일부 건물이며, 보통 객사(客舍)라고 하는 중앙정부에서 지방에 출장을 온 관리들의 숙소도 되지만, 지방관리들의 왕에 대한 충성심을 나타내는 의례 공간의 성격이 더 강한 장소입니다. 남한산성을 축성하던 인조 2년에 세워졌으며, 후에 인화관(人和館)이라는 편액을 달았습니다.

※ 자료사진은 경기도문화재연구원, 문화재청 등에서 인용하였습니다

▼ 잠긴 문틈으로 보는 인화관입니다. 객사라기 보다는 사당 같은 분위기를 풍기고 규모도 일반 객사보다는 훨씬 큽니다.

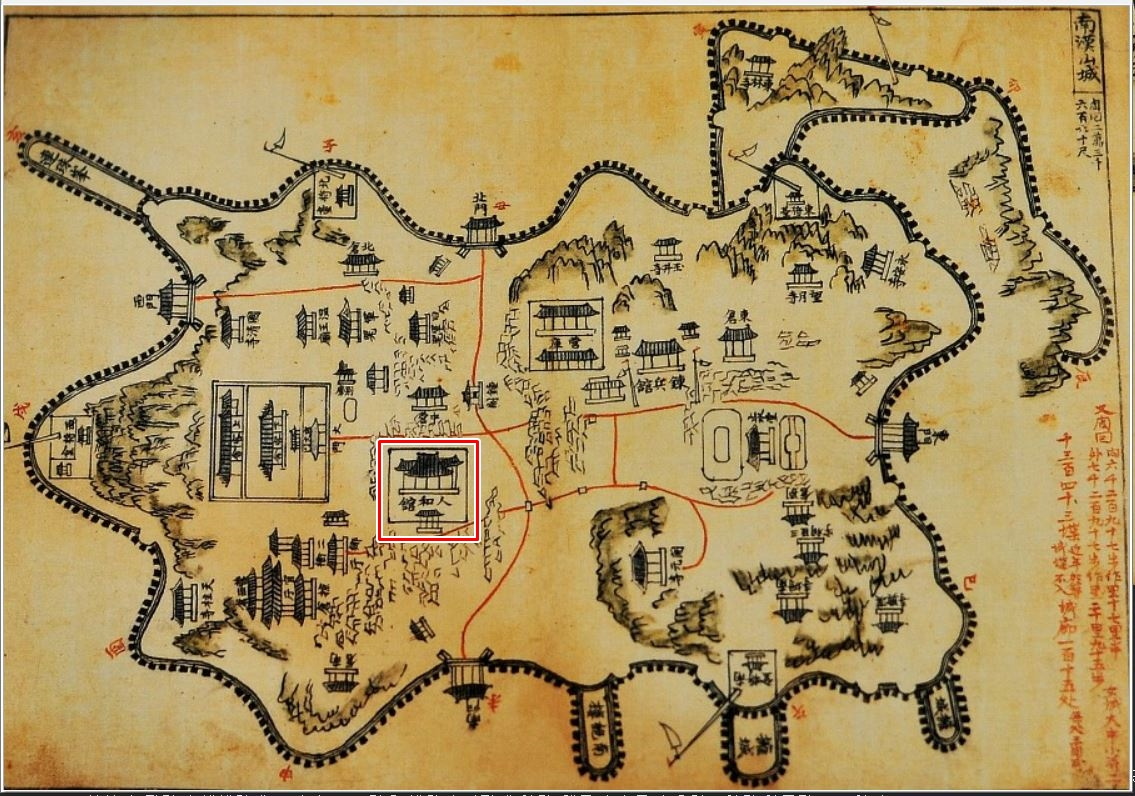

▼ 남한산성의 고지도를 보면 행궁아래에 인화관이 그려져 있습니다. 인화관은 일반 지방의 객사보다는 행궁의 객사였음으로 위계가 높았습니다.

▼ 인화관을 복원하면서 그려진 복원도입니다. 복원도를 보면 인화관의 형태를 일 수 있습니다.

※ 객사의 역사

. 고려 초기부터 있었으며, 객관(客館)이라고도 하였고, 외국사신의 숙소 겸 연회장소도 하였습니다.

. 조선때에는 객사에 전패(殿牌)를 안치하고 초하루와 보름에 향망궐배(向望闕拜)를 하였습니다.

. 객사의 관리는 객사사(客舍史)라 불리는 아전이 담당하였습니다.

- 전패(殿牌) : 임금을 상징하는 ‘전(殿)’자를 새긴 나무패

- 향망궐배(向望闕拜) : 달을 보면서 임금이 계신 대궐을 향해 절을 올림.

※ 객사의 구조

. 지방 관청의 건물보다 격이 높은 시설로서, 고을 또는 읍성의 가장 좋은 자리에 가장 큰 규모로 지어졌습니다.

. 객사의 구조는 중앙에는 정당(正堂), 좌우에는 온돌방을 둔 익실(翼室)을 두고, 정당은 바닥에 돌을 깔았습니다.

. 우익실은 문관(또는 상급자), 좌익실은 무관(또는 하급자)이 사용하였습니다.

. 좌익실보다 우익실이 크게 지어졌으며, 방도 조금 더 많습니다

※ 객사 용도

• 지방관 또는 지방 군영의 장수가 궁궐을 향해 절하는 망궐례 의식 거행 (매월 초하루와 보름에 시행)

• 국왕이 하사하는 물품이나 문서를 받는 의례를 행하는 곳

• 지방관 또는 사신이 왕에게 글을 올리는 의례를 행하는 곳

• 관원이 부임할 때 부임지 도착에 관한 의례를 행하는 곳

• 지방관이 관찰사를 맞이하는 의례를 행하는 곳 (관찰사가 정기적으로 도내 각 지역을 순행할 때)

• 지역을 방문하거나 경유하는 관리를 지방관이 접대하고 문관, 무관이 숙박하는 용도 (접객)

※ [자료사진] 객사의 정당에 전패(殿牌)와 궐패(闕牌)를 모신 모습입니다. 지방관리들이 전패 관리나, 향망궐배를 소홀히 하면, 삭탈관직에 유배형에 처해지기도 했습니다. 전패를 곧 왕을 상징하기 때문입니다

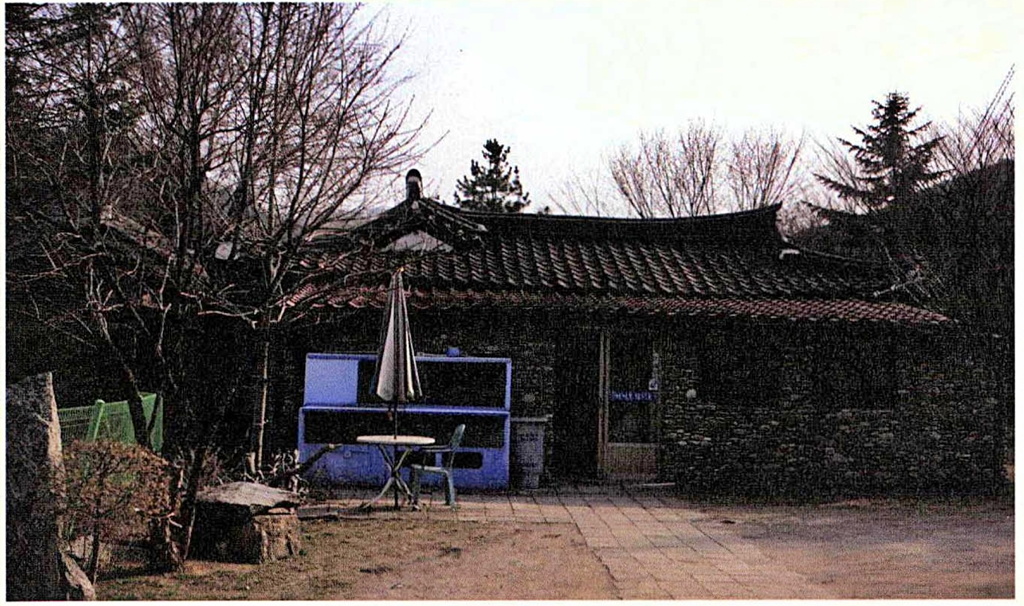

▼ [자료사진] 인화관터는 음식점이 장사를 하고 있었는데, 식당 건물을 헐고 인화관을 복원하게 되었습니다._사진은 2009년 이전에 영업을 하고 있던 식당 건물입니다

▼ [자료사진] 복원중인 인화관

▼ [자료사진] 복원 후의 인화관

▼ [자료사진] 인화관은 전통혼례, 전통국악공연 등에만 일시적인 개방이 되고 평소에는 문이 닫혀 있습니다

▼ 인화관을 뒤에서 보는 모습입니다.

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 경기지역 문화재' 카테고리의 다른 글

| 양평 용문산 상원사 (0) | 2022.08.17 |

|---|---|

| 양평 사나사(舍那寺)_불교문화재 (0) | 2022.08.15 |

| 숭렬전(崇烈殿)_남한산성 (0) | 2022.07.21 |

| 천흥사명 동종(天興寺銘 銅鍾)-남한산성 (0) | 2022.07.18 |

| 가평 조종암(朝宗巖) (0) | 2022.07.07 |