수원 봉녕사는 광교산 남쪽기슭의 끝자락에 자리 잡고 있으며, 위치는 동수원지역 팔달구 우만동입니다. 봉녕사의 자취를 보면, 고려시대 1208년(고려 희종 4년)에 원각국사가 창건하면서 성창사라 하였고, 조선시대 1469년(조선 성종 원년)에는 혜각 국사가 중수하고 봉녕사라 하였습니다.

봉녕사는 비구니 전문교육사찰인데, 1970년대 묘엄스님께서 주석하신 이후 40여 년 동안 발전 거듭하여 지금에 이르렀습니다. 봉녕사는 드넓은 숲을 가지고 있어서 무더운 여름에 잠시 머무르면서 세상의 번잡함을 피하기에 괜찮은 곳입니다.

▼ 봉녕사의 일주문은 차를 타고 그냥 지나치게 되는데, 주차장에서 부터는 걸어서 석주문을 지납니다.

좌측 석주에는 나무석가모니불(南無釋迦牟尼佛), 우측 석주에는 나무아미타불(南無阿彌陀佛)이 새겨져 있습니다.

잠시 석가모니불과 아미타불의 세계에 들어가 보겠습니다.

▼ 수원 봉녕사는 복잡한 도시 가운데 자리 잡고 있지만, 의외로 넓고, 조용해서 복잡한 화성 용주사와 비교가 됩니다. 1970년대 초에 봉녕사가 자리를 잡기 시작했는데, 그때는 동수원 지역이 개발되기 한참 전이었으므로, 봉녕사는 수원의 중심지역과는 한참 먼 거리에 있었습니다.

▼ 깊은 샘물은 아니지만 나름대로 운치가 있게 꾸몄습니다.

▼ 봉녕사는 광교산 자락의 끝에 있는 사찰이어서 깊은 산속에 들어와 있는 느낌은 들지 않지만, 의외로 매우 조용해서 참 좋습니다

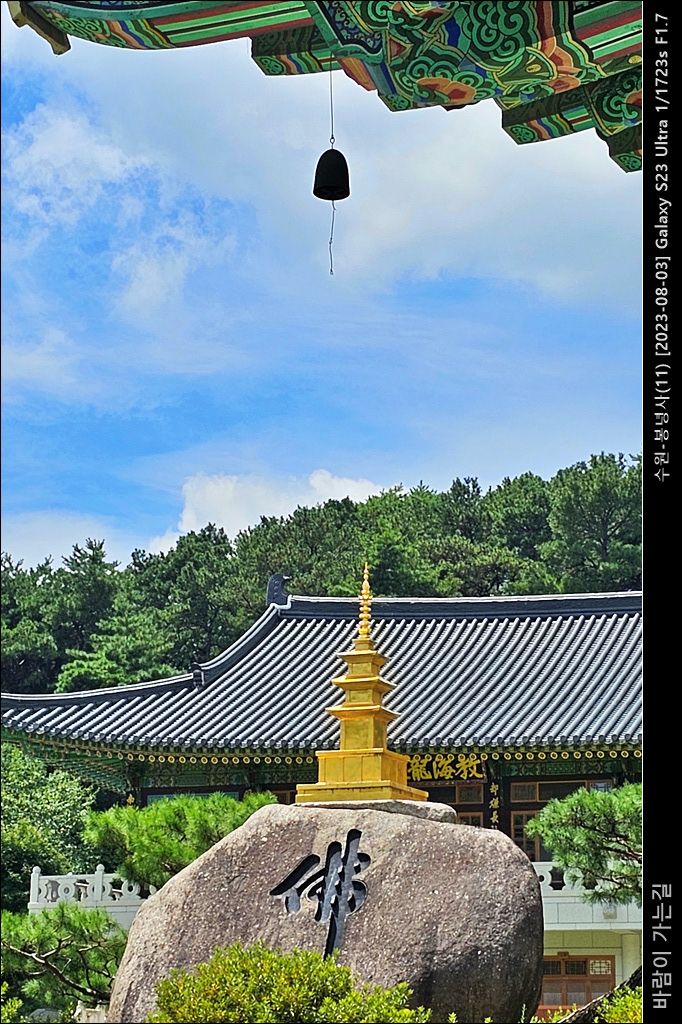

▼ 커다란 바위 위에는 3층 금탑이 세워져 있는데 매우 특별한 탑으로서, 봉녕사 관계자들이 인도에서 달라이라마 존자를 예방하고 모셔온 사리 9 과가 봉안됐습니다.

봉녕사의 금탑에 모셔진 사리(9과)는 달라이라마 존자가 티베트에서 인도로 망명할 당시 가져왔으며, 봉녕사에서 어렵게 모셔왔으며 2019년 부처님오신날 대중에게 처음 공개하였습니다.

▼ 금탑 뒤의 2층 건물은 스님들의 공부방이며, 봉녕사는 비구니들의 승가대학입니다.

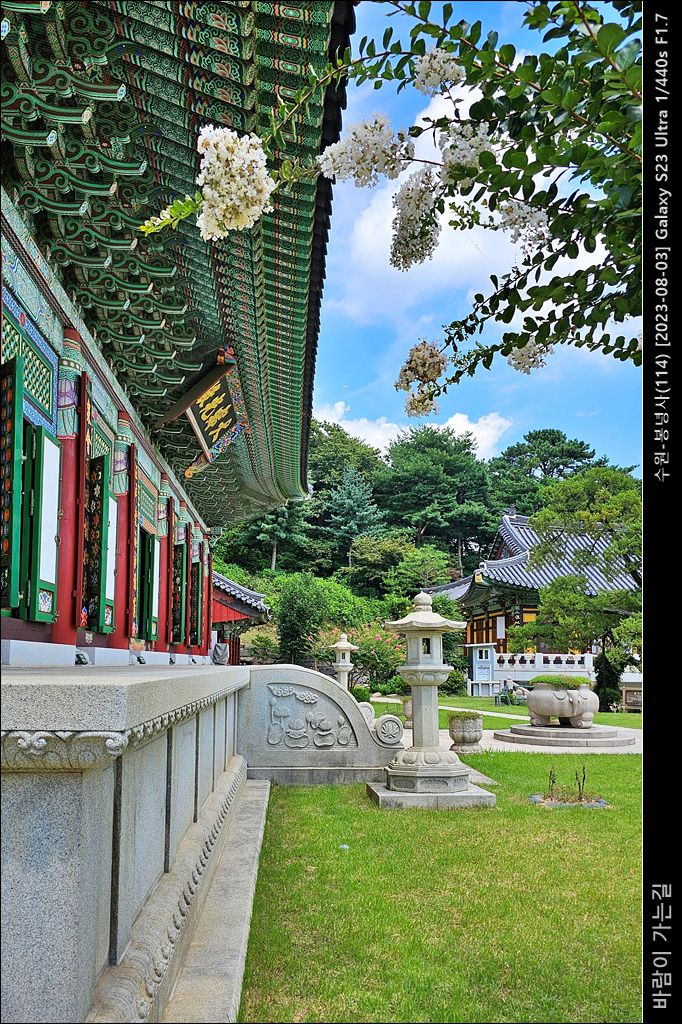

▼ 봉녕사의 전각(展閣)들은 전부 현대식 건물로 이루어져 있는데, 아마도 2000년대 전,후에 지어진 것으로 보입니다

▼ 먼저 범종루(梵鐘樓)를 보면, 역시 현대식으로 튼튼하게 지어졌는데, 단층이면 보통 범종각(梵鐘閣)이라고 하기는 합니다만, 2층 누각이 아닌데도 범종루라고 하였습니다.

▼범종은 새벽예불, 저녘예불 그리고 특별한 경우에만 울립니다. 범종의 소리는 하늘과 땅의 중생들에게, 부처님의 가르침을 전달하게 됩니다.

▼ 청동으로 만들어진 운판(雲板), 나무 막대기로 두두리면 맑은 소리가 납니다. 보통 종각의 불전사물(佛前四物;범종, 법고, 목어, 운판)의 하나로서, 공양시간을 알리는 도구로 쓰였습니다.

▼ 법고(法鼓)라고 하며, 사찰의 중요의식 있을때 주로 소리를 내는데 좌, 우에는 소가죽을 씌울 때에, 한쪽은 암소가죽, 한쪽은 숫소가죽을 사용하여 음양의 조화로서 좋은 소리를 내고자 하기도 합니다.

[자료사진:봉녕사]

▼ 범종각 뒤에는 여러 전각들의 방향을 알려주고 있습니다.

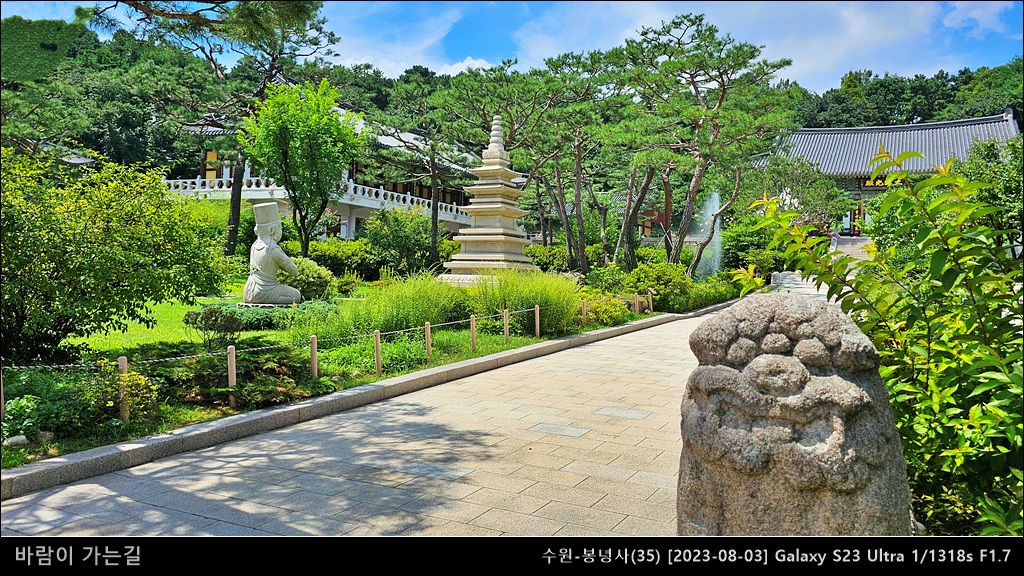

▼ 본전인 대적광전으로 가는길의 좌, 우에는 석탑이 아름답게 만들어져 있습니다. 길 앞의 해치는 무슨 좋은 일이 있는지 입이 귀에 걸렸습니다.

▼ 좌우에는 두기의 석탑이 모작되어 있는데, 왼쪽에는 강릉 신복사지 삼층석탑을, 오른쪽에는 경주 불국사의 다보탑을 모작하여 놓았습니다.

▼ 우리국민이 모르는 사람이 없을 정도로 매우 뛰어난 작품성을 가지고 있는 다보탑입니다. 봉녕사의 다보탑은 크기를 1/2 정도 줄여서 아름답게 재현하여 놓았습니다. 아무리 생각해도 신라 석공의 뛰어난 솜씨와 기존 석탑과는 완전 다른 석탑을 생각했는지 감 탄 뿐입니다

▼ 다보탑을 보면, 신라시대의 석탑은 고려시대의 석탑과는 아주 다릅니다. 목탑의 형식으로 돌을 다듬었는데, 부분적으로 보면, 백제시대의 석탑과 일부 비슷한 모양도 갖고 있습니다.

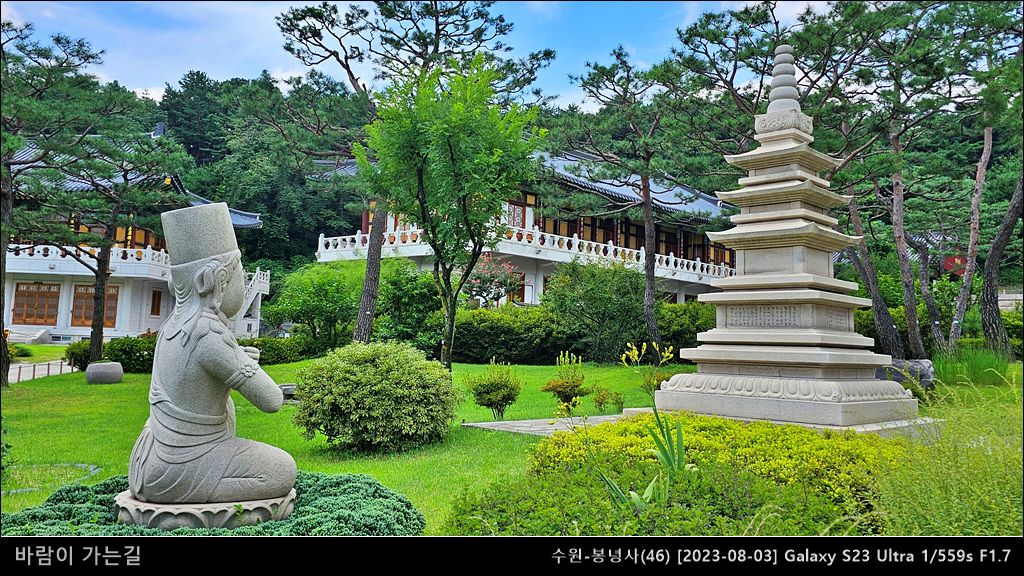

▼ 좌측에는 석보보살입상 앞에 3층석탑이 모작되어 있는데, 이 삼층석탑은 강원 강릉(내곡동)의 신복사지 삼층석탑을 그대로 재현하여 놓은 것입니다.

또한 삼층석탑 앞에 한쪽 무릎을 꿇고 앉아 있는 석조보살은 평창 월정사의 석보살입상을 모작하였는데, 매우 뛰어난 솜씨로 제작되어 있습니다.

▼ 봉녕사의 석보살입상을 만들 때 평창 월정사 팔각구층석탑 앞에 석조보살입상을 보고 그대로 만들었으며, 현재의 월정사의 석조보살입상은 복제품입니다.

▼ 모작(模作)이기는 하지만, 원래 탑이 없었던 봉녕사에서는 매우 의미 있는 석탑입니다.

▼ 석조보살입상을 좀 더 자세하게 보겠습니다. 이 탑은 강릉 신복사지 삼층석탑을 모작한 것인데, 석탑 앞에 앉아있는 석보살상은 평창 월정사 팔각구층석탑 앞에 있는 석조보살상을 모작한 것입니다.

▼ [자료사진:문화재청] 참고로 원래 신복사지삼층석탑 앞에 있는 석조보살상을 보면 모양은 비숫하지만 월정사의 석보살상과는 보개가 다른 모양입니다. 특징은 두 석조보살상 전부 탑 앞에 있다는 것입니다.

▼ 봉녕사의 석조보살입상은 전체적으로 얼굴과 몸매가 여성스럽게 표현되었으며, 두 손을 모은 모습이 마치 비로자나불처럼 보이기도 합니다.

▼ 봉녕사의 석조보살입상과 월정사의 석보보살입상(2000년대 전후)을 비교해 보겠습니다.

▼ 왼쪽의 봉녕사에 있는 복제품과 오른쪽의 월정사 9층석탑 앞에 있는 복제품을 비교해 보겠습니다. 봉녕사의 석보보살입상이 대체로 통통해 보입니다.

▼ 모작이기는 하지만, 매우 세밀하게 조각이 되어서, 고려시대의 보물을 보는 듯합니다. 요즈음에는 전문적인 불교석공들이 빛나는 불교문화재를 모작하여 사찰에 설치하는 것을 자주 보게 되는데, 훌륭한 문화재들이 재탄생하는 듯한 기쁨을 느낍니다.

▼ 이 석조보살입상은 희견보살(喜見菩薩) 또는 부처님께 향을 올리는 공양보살(供養菩薩)이라고 하기도 합니다.

▼ 이 삼층석탑은 강릉 신복사지의 삼층석탑을 모작한 석탑인데, 일반적인 석탑과는 다른 특징은 갑석이 2중으로 되어있다는 것이며, 모작은 매우 정교하게 제작되었습니다

▼ 강릉 신복사지의 삼층석탑(보물)과 봉녕사의 삼층석탑을 비교해 보면, 거의 차이를 못 느낄 정도로 매우 정교하게 제작하였습니다. 신복사지의 석탑은 고려시대의 석탑입니다.

▼ 스님(비구니)들의 도량으로서 중앙에 우화궁(雨花宮) 현판을 달았습니다. 부처님이 제자들에게 설법을 할 때 하늘에서 꽃비가 내렸다고 해서, 우화궁(雨花宮)이라고 한 듯합니다.

▼ 봉녕사의 백일홍(배롱나무꽃)이 아름답게 피었습니다.

▼ 대적광전으로 가는 길에 이런저런 모습들입니다.

▼ 아무리 봐도 쌍사자석등의 옥개석은 왜색(倭色)의 조각품으로 보이는데...우리 고유의 쌍사자석등에 일본식 지붕을 씌운 것처럼 보입니다. 인터넷에서 보면 석공예업자들이 왜색의 제품을 대놓고 파는데, 이건 아니다 싶습니다

▼ 백일홍 사이로 계단을 올라서 보이는 대적광전이며, 현대식으로 잘 지어졌습니다.

▼ 대적광전 오른쪽에 향하당이 보이는데, 묘엄스님의 박물관으로 쓰이는 듯합니다.

▼ 백일동안 꽃이 핀다는 백일홍이 대적광전 앞에 활짝 피었습니다.

▼ 다 좋은데... 중국식 사자상은 좀 그렇습니다.

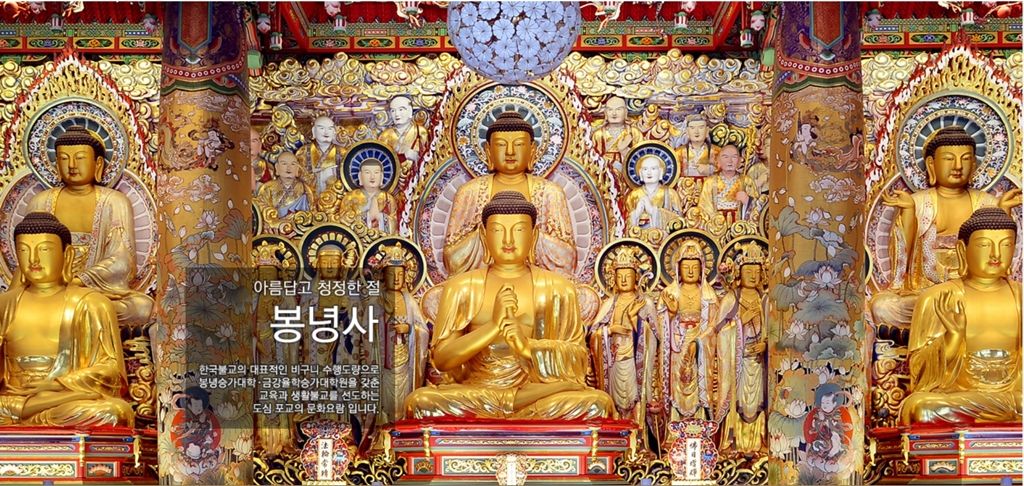

[자료사진:봉녕사 홈페이지] 대적광전 내부의 모습입니다. 엄청 화려함에 놀라고, 특이하게 삼존불이 앞, 뒤로 배치되어 있습니다

▼ 대적광전 앞에 석조에서 꽃을 피우는 수련...

▼ 대적광전앞 왼쪽에 석주처럼 보이는 돌기둥이 보이는데, 아주 오래되어 보이는 관솔대(?)가 아닌가 싶습니다.

▼ 아주 오래된 사찰에서 가끔 보는 돌기둥인데, 밤에 불을 밝히는 관솔대, 또는 부처님 앞에 올릴 물을 올려놓는 청수대등으로 소개되기도 하는데, 봉녕사에서 의미 있는 불교유물을 보게 되었습니다.

▼ 아담한 약사보전입니다.

▼ 약사보전의 내부이며, 이렇게 법당 안을 대놓고 찍으면 안 되는데, 어쩔 수 없이 찍게 되었습니다. 좌우에 탱화는 경기도유형문화재인데, 1800년대(고종15년, 고종18년)에 그려진 탱화입니다.

[자료사진:문화재청] 봉녕사의 약사보전에 있는 현왕탱화(좌), 봉녕사 신중탱화(우)이며, 조선 말기 고종 때에 그려졌으며, 자세한 내용은 안내판의 내용을 통해서 알아보겠습니다.

- 안내문의 내용 -

봉녕사 약사전 내부 오른쪽의 신중단에는 신중탱화(神衆幀畵)가, 왼쪽의 현왕단에는 현왕탱화(現王幀畵)가 모셔져 있다.

신중탱화는 불법을 수호하는 신들을 그린 그림으로 크기는 가로 178㎝, 세로 168㎝이며, 그림의 기록을 통해 1881년(고종 18년) 불화를 그리는 승려 현조(現照)와 수조(須照)그렸음을 알 수 있다. 화면을 반으로 나누어 위쪽에는 제석천(帝釋天)과 범천(梵天)이 천인과 권속을 거느리고 있는 모습을, 아래쪽은 중앙에 투구를 쓴 위태천(韋太天)을 중심으로 팔부신장(八部新將)과 용왕, 금강상(金剛像)등이 그려져 있다.

한편 현화탱화는 19세기 이후에 유행했던 그림으로 사람이 죽은 후 심판을 하는 현왕과 그 무리들을 묘사한다. 그림 아래쪽의 기록을 통해 1878년(고종 15년) 완선(完善)이 제작하였음을 알 수 있다.

▼ 800년 된 보호수인 향나무로서, 봉녕사와 역사를 함께한 보호수입니다.

▼ 용화각(龍華閣)에는 삼존불이 모셔져 있는데, 장시간 기도를 드리시 분에게 방해가 될까 봐, 직접 들어가서 보지는 않았습니다.

▼ [자료사진:문화재청] 대웅보전 뒤편의 땅속에서 발견되었다는 고려시대의 삼존불인데, 처음에는 보호각을 지어서 안치를 하다가 용화각 내부로 옮기었습니다. 본존불과 좌, 우 협시불의 상태는 마모가 심해서 매우 나빠 보입니다.

[자료사진:문화재청] 용화각 내부에 모신 삼존불의 모습입니다.

▼ 숲 속에 있는 묘엄스님의 신도비와 승탑이며, 승탑은 고려시대 승탑을 모방하여 크고 아름답게 설치하였습니다

[자료사진:수원 봉녕사]

- 끝 -

'▣ 역사.문화재.사찰 > 경기지역 문화재' 카테고리의 다른 글

| 화성_관항리 삼층석탑 (0) | 2023.09.30 |

|---|---|

| 화성 오산리석불입상 (0) | 2023.04.26 |

| 수원박물관-팔달문 동종 (0) | 2023.04.11 |

| 수원박물관-역사관.서예관 (0) | 2023.04.08 |

| 수원박물관-야외전시장(화서동마애삼존불) (0) | 2023.04.05 |